ダイレクトリクルーティングのメリット・デメリットとは?副次的効果、採用成功事例も紹介

ダイレクトリクルーティングのメリットは、単なる採用成功だけではありません。世の中であまり言及されていないものも多くあります。

例えば、数値で結果を見られるため「採用の健康診断」になる、外部に頼らず自社で魅力付けから内定出しまで全て行うため「採用のトレーニング」になるといった、副次的なメリットも存在しているのです。

本記事では、「ダイレクトリクルーティングの教科書」の著者が、ダイレクトリクルーティングのメリットを7つ解説するとともに、デメリットや採用成功事例も紹介します。

また、「ダイレクトリクルーティングは費用を抑えた採用ができる」メリットが謳われているケースがありますが、それは以前の話であり、現在は多くの費用がかかることも少なくありません。こういった、最新の採用市場を踏まえながらお伝えします。

目次

ダイレクトリクルーティングとは?

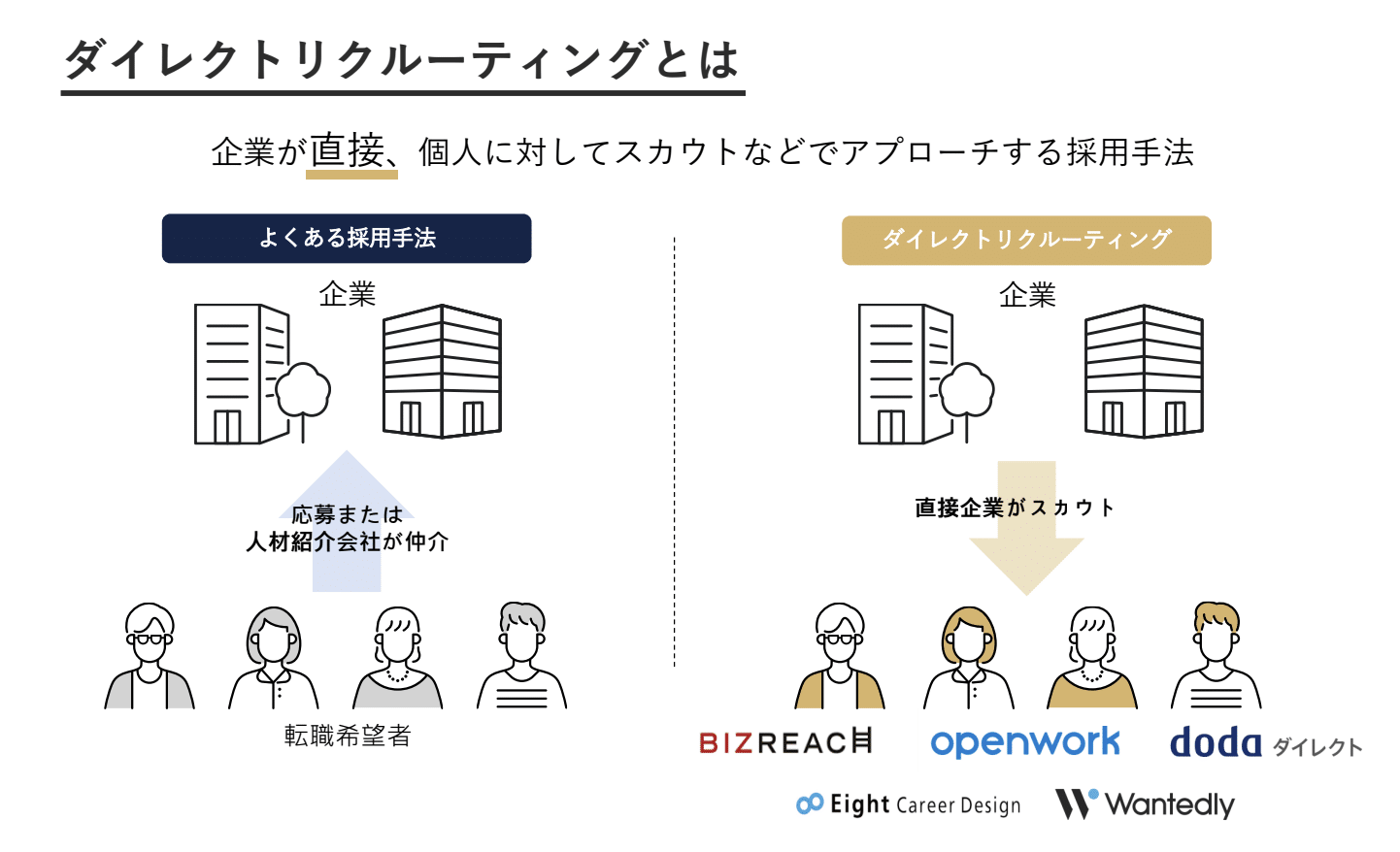

ダイレクトリクルーティングとは、企業が採用したい人材に対して企業側から直接アプローチする採用手法です。

具体的には、BIZREACHなどのスカウトサービスや、LinkedInなどのSNSを利用して、求める人材にメッセージを送り企業から声をかけます。

少子高齢化が進み、労働力不足が課題になる今、求人広告といった応募を待つだけの採用方法では、必要な人材を採用できないケースが増えてきました。

そこで、企業からアプローチする、攻めの採用手法であるダイレクトリクルーティングが主流へとなりつつあります。

ダイレクトリクルーティングの7つのメリット・効果

ダイレクトリクルーティングを導入することによる、7つのメリット・効果を見ていきましょう。

採用要件に合う人材に絞った、効率的な採用活動ができる

ダイレクトリクルーティング最大の魅力は、自社が求める条件に合致する人材だけを狙い撃ちできる点です。

求人広告の場合、どのような経歴やスキルを持つ人が応募してくるかは蓋を開けてみるまで分かりません。結果として、条件に満たない応募者の対応に時間を取られ、本来注力すべき有望な候補者との面談時間が確保できないといった問題が生じがちです。

一方、ダイレクトリクルーティングでは候補者データベースから「Java開発経験3年以上」「チームリーダー経験あり」といった具体的な条件で人材を絞り込み、該当者のみにアプローチできます。書類選考の通過率向上はもちろん、面談での手応えも格段に良くなるため、採用の確度を大幅に高められます。

転職潜在層にも幅広くアプローチできる

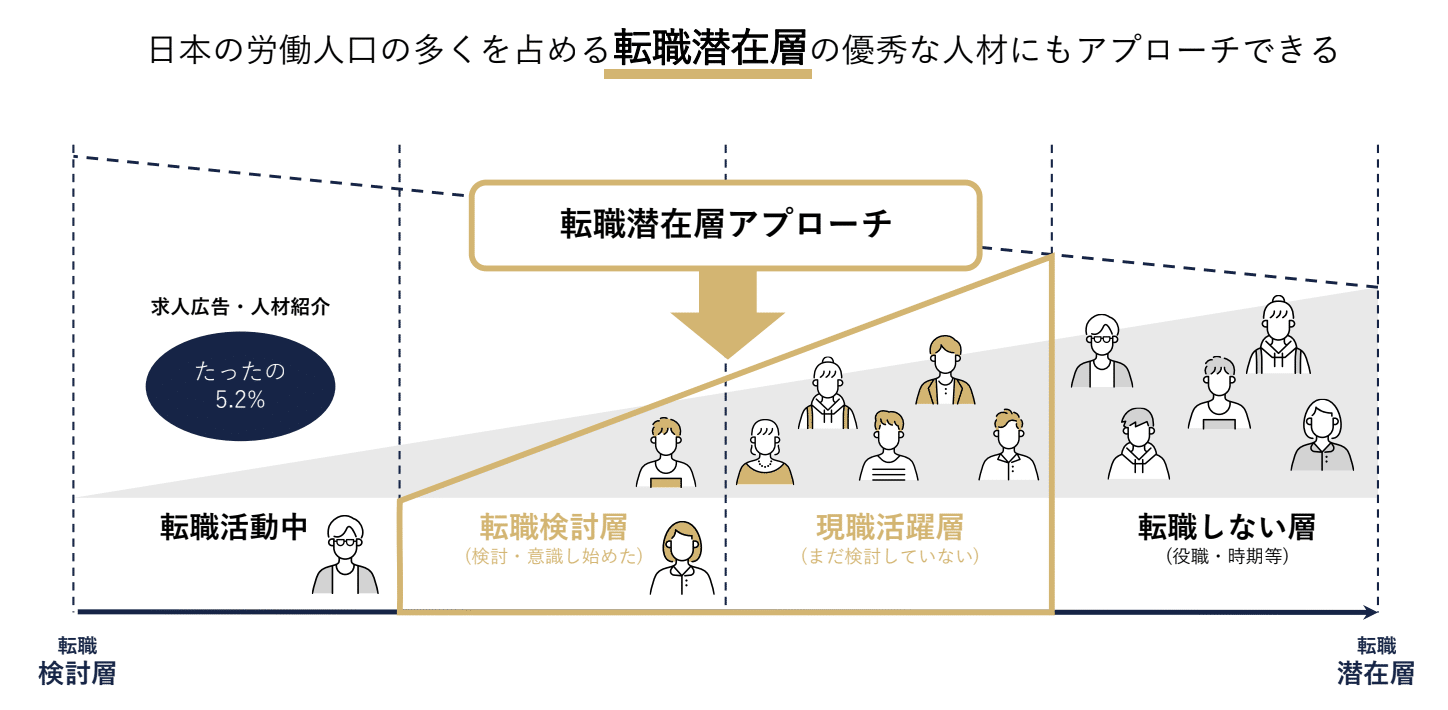

通常の採用活動では接触が困難な「転職潜在層」へのアプローチが可能になります。

転職潜在層とは、現在積極的に転職活動をしているわけではないものの、魅力的な条件やキャリアアップの機会があれば転職を検討する層のことです。実際、市場に出回っていない優秀な人材の多くがこの層に属しており、通常の求人では出会うことができません。

スカウトサービスの登録者の約7割が転職潜在層と言われており、これまでアプローチできなかった優秀な人材層との接点を持てるようになります。また、転職潜在層は複数企業との並行選考が少ない傾向があるため、じっくりと自社の魅力を伝えることで採用に繋げやすいという特徴もあります。

数値で結果が見え「採用の健康診断ツール」になる

ダイレクトリクルーティングを通じて、自社の採用力を客観的に診断できます。

スカウトメールの開封率や返信率、面談実施率といった数値データから、候補者に対する自社の魅力度を定量的に把握することが可能です。たとえば、同業他社の平均返信率が5%程度の中で自社が2%にとどまっている場合、給与水準や企業ブランド力に何らかの課題があることが見えてきます。

さらに、ターゲット層別の反応率を比較分析することで、「20代には響くが30代には響かない」「エンジニアには魅力的だがマーケターには響かない」といった詳細な傾向も把握できます。従来は感覚的にしか分からなかった採用力を数値で見える化できるため、改善すべきポイントが明確になります。

採用ブランディングの成果指標になる

採用ブランディング施策の効果を具体的な数値で測定できるようになります。

採用サイトのリニューアルや社員インタビュー記事の充実など、採用ブランディングに関する施策は従来、その効果を測定することが困難でした。しかし、ダイレクトリクルーティングの数値と組み合わせることで、これらの施策がどの程度採用成果に貢献しているかを確認できます。

たとえば、採用サイトをリニューアルした前後でスカウトの返信率を比較したり、動画コンテンツを含むスカウトと通常のスカウトの反応率を比較したりすることで、投資対効果を数値で評価できます。結果として、より戦略的で効果的な採用ブランディングを実現できます。

採用ノウハウが蓄積される(採用のトレーニングになる)

| ダイレクト リクルーティング |

人材紹介 | 求人広告 | リファラル | |

| 誰に(ターゲット) | 企業が選択 | 企業が選択 | 待受型で コントロール不可 |

待受型で コントロール不可 |

| 何を(メッセージ) | 企業が選択 | エージェントに 任せる |

企業が選択可 | 企業(紹介する社員) が選択 |

| いつ(タイミング) | 企業が選択 | エージェントに 任せる |

企業が選択可 | 待受型で コントロール不可 |

| 転職意向度 | 低〜高 | 高 | 高 | 低〜高 |

| 意向度醸成 | 企業で行う | エージェントが 介入 |

企業で行う (そもそも自分から 応募しており 意向度は高め) |

企業で行う |

社内に確実に採用ノウハウが蓄積され、組織全体の採用力向上につながります。

人材紹介会社を利用した採用では、候補者との初期接触から魅力付け、クロージングまでをエージェントが担うため、自社に採用スキルが身につきにくいのが実情です。

一方、ダイレクトリクルーティングではスカウト文面の作成から最終的な内定出しまでを自社で行うため、実践を通じて採用力が向上していきます。

特に「どのような人材がどの程度市場に存在するか」「どんなアプローチが効果的か」「競合他社はどのような条件を提示しているか」といった市場感覚が身につくことで、採用戦略全体のレベルアップが期待できます。

外部に依存せずに採用を成功させるスキルが組織に根付いていきます。

採用をコントロールできる

採用活動のスケジュールや進行を企業側が主体的にコントロールできます。

人材紹介の場合、「いつ候補者の紹介があるか分からない」「エージェントとの関係性に左右される」といった不確実性があります。また、新しいポジションが生まれた際も、エージェントへの連絡や求人票の作成を経て実際に候補者が紹介されるまでに相当の時間がかかることが少なくありません。

ダイレクトリクルーティングなら、必要なタイミングで必要な人数分のアプローチを即座に開始できます。急な欠員や事業拡大時にも迅速に対応でき、採用スケジュールを自社の事業計画に合わせて調整することが可能です。

工夫次第で採用コストを抑えられる可能性がある

運用方法によっては、従来の採用手法と比較して大幅なコスト削減を実現できる場合があります。

人材紹介の成功報酬は一般的に年収の25-35%程度ですが、多くのスカウトサービスでは月額制や低い成功報酬で利用できます。年収500万円の人材を採用する場合を例にとると、人材紹介では125-175万円程度のコストがかかりますが、スカウトサービスなら50-70万円程度に抑えられるケースもあります。

さらに、SNSを活用した直接アプローチや自社採用サイトへの誘導など、工夫次第では採用コストをほぼゼロに近づけることも可能です。ただし、運用にかかる人件費も含めた総コストで判断する必要があるため、必ずしも安くなるとは限らない点は理解しておきましょう。

ダイレクトリクルーティングのデメリット

ダイレクトリクルーティングはメリットがある一方で、導入前に理解しておくべきデメリットも存在します。

スカウトの業務負荷が高い

最も大きな課題は、運用に必要な工数の多さです。

候補者の検索・選定、プロフィールの詳細確認、個別のスカウト文面作成、配信業務、返信への対応、面談の調整など、多岐にわたる業務を社内で行う必要があります。1人の採用を実現するために100-300通のスカウトが必要になることも珍しくなく、想像以上の労力がかかります。

他業務と兼務している採用担当者の場合、業務負荷がボトルネックとなって継続的な運用が困難になるリスクがあります。運用体制の整備や専任担当者の配置、場合によっては外部サービスの活用も検討する必要があります。

工数の確保が難しい場合は、PRO SCOUTなどのダイレクトリクルーティング支援サービスを活用するのがおすすめです。

「優秀な人材にアプローチしたい」「スカウト返信率が悪い」等にお悩みの方は、ダイレクトリクルーティング代行「PRO SCOUT」をご活用ください。

こちらからサービスの詳細や導入事例をご覧いただけます。

採用担当者必見!

800社以上が導入したスカウト代行「PRO SCOUT」

スカウト文面の作成、配信、数値振り返り、スカウト媒体のご提案、日程調整、カジュアル面談など、包括的にダイレクトリクルーティングをご支援いたします。

サービス内容や料金を見る大規模採用に不向き

個別対応が基本となるため、大量採用には適していません。

ダイレクトリクルーティングは候補者一人ひとりとの**「1対1」のコミュニケーション**が前提となるため、数十名規模の採用が必要な場合は現実的ではありません。また、特定のスキルを持つ人材がデータベース内に限られている場合、そもそも十分な候補者数を確保できない可能性もあります。

大規模な採用が必要な場合は、求人広告や合同説明会など、効率的に多数の候補者にアプローチできる手法との組み合わせを検討することが重要です。

未経験・ポテンシャル採用に向かない

「なぜその人にスカウトを送ったのか」を明確に説明する必要があるため、未経験者採用では効果が限定的になりがちです。

経験やスキルが乏しい候補者にスカウトを送る場合、その選定理由を納得してもらうのが困難です。候補者からは「特に理由もなく、誰にでも声をかけているのでは」と捉えられてしまい、返信率が大幅に低下する傾向があります。

未経験者採用でも、学歴や専攻分野、クラブ活動の経験など、何らかの明確な選定理由を提示できる場合に限定して活用することをおすすめします。

欠員補充としての利用には不向き

中長期的な採用戦略に適した手法であり、急な欠員補充には向いていません。

ダイレクトリクルーティングは転職潜在層へのアプローチが中心となるため、すぐに転職を希望している候補者は少なく、採用決定まで時間がかかる傾向があります。緊急性の高い欠員補充が必要な場合は、転職顕在層が多く登録している人材紹介サービスの方が適している場合があります。

ダイレクトリクルーティングに向いている企業

どのような特徴を持つ企業がダイレクトリクルーティングに適しているかを整理します。

計画的に中途採用を少数~中規模で行う企業

年間5-20名程度の計画的な中途採用を行う企業において、特に効果を発揮します。

採用人数が限定的であれば、候補者一人ひとりに対してきめ細かいアプローチが可能になります。採用担当者の工数的にも現実的な範囲で運用でき、個別最適化されたスカウトにより高い採用確度を実現できます。

特定のスキルや経験を重視するポジションでは、精密なターゲティングによる効果が顕著に現れます。少数精鋭での採用を目指す企業には理想的な手法と言えるでしょう。

自社の採用手法を強化・改善したい企業

既存の採用チャネルに課題を感じ、<b>新しいアプローチを模索している企業におすすめです。

「求人広告では期待する人材が集まらない」「人材紹介だけでは自社の採用スキルが向上しない」といった悩みを抱える企業では、ダイレクトリクルーティングを通じて採用ノウハウの蓄積と採用力の向上を図ることができます。

運用を継続することでデータが蓄積され、より精度の高い採用戦略を構築できるようになります。

ダイレクトリクルーティングに向いている職種

職種の特性に応じた効果的な活用方法について解説します。

ダイレクトリクルーティングは特定の職種に限定されることなく幅広く活用できる手法ですが、専門性が高く、スキルや経験が明確に可視化できる職種で特に威力を発揮します。

効果的な職種の例:

- エンジニア:プログラミング言語、フレームワーク、開発経験年数など

- デザイナー:使用ツール、ポートフォリオ、デザイン分野の専門性など

- マーケター:運用経験のある媒体、成果実績、マーケティング手法など

- コンサルタント:業界経験、プロジェクト規模、専門領域など

これらの職種では精度の高いターゲティングが可能になります。

また、業職や事務職のような汎用的なスキルが中心の職種でも、以下の要素を軸にしたアプローチを工夫することで効果的に活用できます。

- 業界経験(金融業界での営業経験、製造業での事務経験など)

- 特定の資格(簿記、宅建、各種IT資格など)

- 実績・成果(売上目標達成率、業務効率化の実績など)

重要なのは、それぞれの職種特性に合わせてアプローチ方法を最適化することです。

ダイレクトリクルーティングの成功事例

ダイレクトリクルーティングの導入事例を紹介します。

メリットで記載したように、採用実績以外の目的で導入する企業も少なくありません。

詳しく見ていきましょう。

株式会社プレイド:自社採用力を高めるべくダイレクトリクルーティングを導入

株式会社プレイドは「データによって人の価値を最大化する」ことをミッションに掲げ、顧客体験(CX)プラットフォーム「KARTE」やデータを活用した新規事業創出と既存事業の変革を支援しています。

プレイドは自社採用力を強化するため、ダイレクトリクルーティングに注力しています。従来はエージェント経由の採用が主流でしたが、より効率的かつターゲットを絞った採用を目指し、ダイレクトリクルーティングを取り入れました。

ダイレクトリクルーティングの強みは、エージェントに依存せず、自社の定性的な人材要件を直接確認できることです。これにより、プレイドのニーズに合った人材をピンポイントでアプローチできるようになり、現在では、ダイレクトリクルーティング経由で6〜7割の母集団形成が行われています。

ダイレクトリクルーティング成功のためには、候補者のニーズを把握し、個別の選考設計を行うことが重要だと語ります。例えば、プレイドでは面談前にアンケートを実施し、候補者の関心や温度感を把握した上で面談を行っています。また、候補者に合わせた選考プロセスを設け、カジュアル面談や会食を設けることもあるそうです。

今後の目標として、同社は全員をダイレクトリクルーティングで採用できるほどの自社採用力を身につけたいと考えています。

株式会社セレブリックス:採用の健康診断としての活用事例

株式会社セレブリックスは、ダイレクトリクルーティングを「採用の健康診断」目的で導入しました。

同社は営業代行や営業コンサルティングを行っており、新規事業「SQiL Career Agent」では営業職に特化した人材紹介サービスを提供しています。

SQiL Career Agentの立ち上げ当初、スカウト文面や求人票に目立つ実績がなく、競争の激しい人材紹介業界では目を引くことが難しいと自覚していたそうです。

ダイレクトリクルーティングを導入した理由は、欲しい人材に直接アプローチできる採用手法として魅力を感じたこと以上に、今の状態で求める人材要件に対してどれくらいの反応が得られるものなのか、人材要件は市場とマッチしているのかを検証してみたかったという目的がありました。

ダイレクトリクルーティングを進めていくと、求める要件に対する候補者が市場に少ないことに気づき、採用要件の緩和を検討するきっかけとなりました。

最終的に、ダイレクトリクルーティングで採用実績を作れたとは言えないものの、事業の現状に合わせた採用手法の見直しができたことが大きな成果でした。

また、SQiL Career Agentをより魅力的にするための広報やブランディングの重要性を再認識する機会にもなりました。

今後は、採用広報・ブランディングを強化し、ダイレクトリクルーティングを活用してより魅力的な求職者を引きつけることに力を入れていく予定です。

また、マネジメントポジションや他の職種でのダイレクトリクルーティングの効果も検証していきたいと考えているそうです。

株式会社オーレンジ:24卒4名の採用に成功

東海地方を拠点に、ソフトバンクやauブランドをはじめとした携帯電話販売ショップの運営事業を行う株式会社オーレンジは、ダイレクトリクルーティングで24卒を4名の採用に成功しました。

元々は大手求人広告やナビサイトを利用していましたが、採用の苦戦からリファラル採用に切り替えました。しかしリファラル採用も紹介者数に限界があったため、ダイレクトリクルーティングを導入しました。

ダイレクトリクルーティングは、事前に学生のプロフィールを見て、学生のことを深く知った上で面談ができるので、相互理解が深まりやすいと言います。

今後もダイレクトリクルーティングを続け、SNS運用と組み合わせた採用戦略を描いているそうです。

ダイレクトリクルーティング支援ならPRO SCOUT

「PRO SCOUT」では、800社以上の実績をもとにダイレクトリクルーティングを中心とした採用ご支援が可能です。

エンジニア採用案件には元エンジニアが担当するなど、各領域のプロフェッショナルが業界のトレンドを把握しながら他社事例をもとに採用をご支援します。ISMS認証を取得し、セキュリティも安心。

スカウトを送る時間が割けない、スカウトで採用決定を出したい、などのご希望がありましたら、ぜひ下記より詳細をご覧ください。

▼参考お役立ち資料

失敗しない!スカウト代行の選び方

投稿者プロフィール

- 株式会社VOLLECT CEO

- 「ダイレクトリクルーティングの教科書」著者。日経トレンディや東洋経済への寄稿も果たす。新卒でパーソルキャリア株式会社にてクライアントに対して採用コンサルティングに従事。その後、外資系コンサル企業の採用支援をする中でダイレクトリクルーティングの魅力に気づき株式会社VOLLECTを創業。スカウト採用支援実績は800社超。

最新の投稿

中途採用事例2025.10.17【株式会社ネットスターズ様】有効パイプラインが「ほぼ倍」に!難関PMポジションの採用決定

中途採用事例2025.10.17【株式会社ネットスターズ様】有効パイプラインが「ほぼ倍」に!難関PMポジションの採用決定

採用2025.10.02採用ピッチ資料制作代行11選!メリットや活用場面も紹介!

採用2025.10.02採用ピッチ資料制作代行11選!メリットや活用場面も紹介!  採用・人事向けコラム2025.09.25【すぐ使えるテンプレート付】採用ペルソナとは?ペルソナの作り方と失敗しないコツを解説

採用・人事向けコラム2025.09.25【すぐ使えるテンプレート付】採用ペルソナとは?ペルソナの作り方と失敗しないコツを解説