母集団形成における注意点とユニークな取り組み事例

採用活動において「母集団形成」は、成功の鍵を握る重要なプロセスです。しかし昨今、労働人口の減少により多くの企業にとって母集団形成が課題となっています。

そこで本記事では、母集団形成の重要性、具体的なステップ、注意点、各社の母集団形成におけるユニークな取り組み事例などを紹介します。

「母集団形成のやり方がわからない」「母集団形成施策をとっているけど成果が出ない」などとお悩みの採用担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

「優秀な人材にアプローチしたい」「スカウト返信率が悪い」等にお悩みの方は、ダイレクトリクルーティング代行「PRO SCOUT」をご活用ください。

こちらからサービスの詳細や導入事例をご覧いただけます。

採用担当者必見!

800社以上が導入したスカウト代行「PRO SCOUT」

スカウト文面の作成、配信、数値振り返り、スカウト媒体のご提案、日程調整、カジュアル面談など、包括的にダイレクトリクルーティングをご支援いたします。

サービス内容や料金を見る目次

なぜ母集団形成が重要なのか

そもそも母集団形成とは、自社に興味を持つ候補者を形成することです。

応募に至った候補者のみを指すと勘違いしがちですが、そうではありません。応募には至っていないものの、自社に興味を持つ潜在層も母集団に含まれます。

そのような母集団形成が、なぜ採用活動において重要なのかを解説します。

生産年齢人口が減少しているため

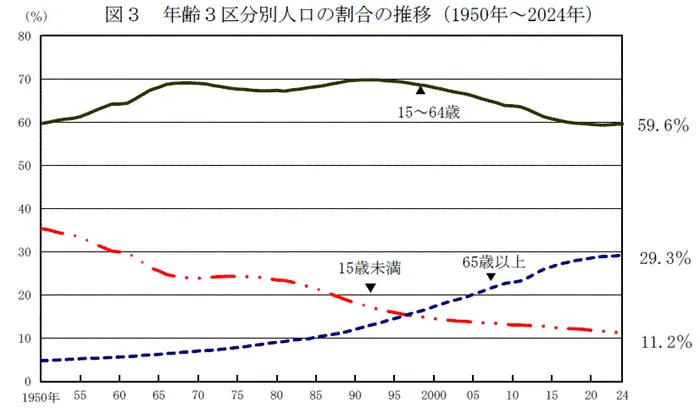

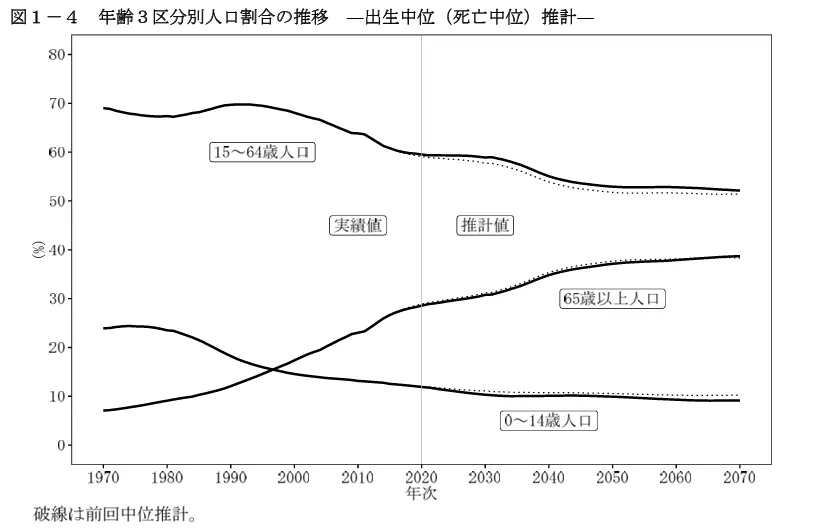

近年、日本は人口減少に歯止めがかからない状況です。少子高齢化も進み、社会の生産活動や経済活動の中心的な担い手と見なされている15歳以上65歳未満の「生産年齢人口」も減少しています。

総務省統計局「人口推計」によると、2024年10月1日時点の生産年齢人口は約7370万人で、総人口の59.6%でした。ピークは1995年の約8720万人で、総人口の69.5%をも占めていました。

引用:人口推計|総務省統計局

今後も人口減少は続くとされています。国立社会保障・人口問題研究所が公表した「日本の将来推計人口」によると、2065年には総人口が1億人をきり、その際の生産年齢人口は総人口の52.5%(約4,800万人)にまで下がってしまうと予測されています。

引用:日本の将来推計人口(全国)|国立社会保障・人口問題研究所

また、株式会社マイナビが多くの企業で内定者が出揃っている6月時点での採用充足率についての調査を行った結果が下記です。

引用:24卒採用の課題は7割が「エントリー数の不足」、母集団形成が困難に。求職者へのアピールとして「初任給引き上げ」を行う企業も

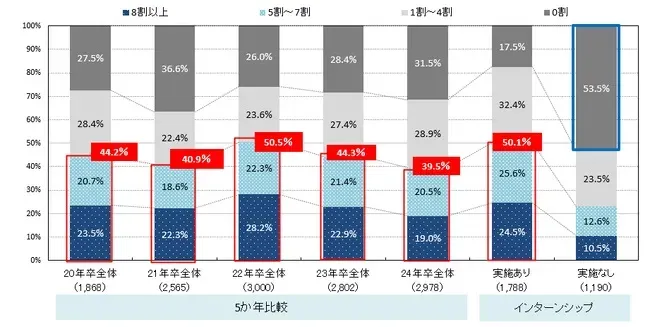

とくに2024年卒は採用充足率「5割以上」と答えた企業が39.5%と、近年では最も低い数値になっています。この数値は、新型コロナの影響が大きかった2021年卒の40.9%をも下回っているのです。

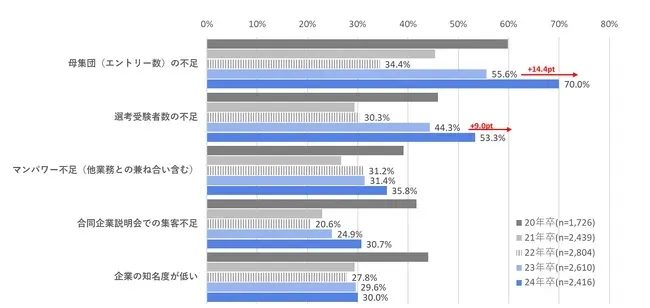

同調査でさらに、「採用活動における現時点(2023年6月時点)での問題点」を尋ねると、「母集団(エントリー数)の不足」(70%)が最も多いことがわかりました。

引用:24卒採用の課題は7割が「エントリー数の不足」、母集団形成が困難に。求職者へのアピールとして「初任給引き上げ」を行う企業も

以上のさまざまな調査結果から、現時点で母集団形成に苦労している企業は多く、今後生産年齢人口が減少することによりその課題はさらに深刻になっていくと言えるでしょう。

そのため、今のうちから母集団形成に力を入れることが企業の喫緊の課題なのです。

内定辞退率が上昇しているため

生産年齢人口の減少とともに、内定辞退率も年々上昇しています。

「内定辞退」とは、内定をもらっている者が自己都合により入社を断ることを指します。その割合を示したものが「内定辞退率」です。

ここ3年間、新卒採用の内定辞退率はほぼ横ばいで、なんと60%以上の辞退率です。

| 卒業年 | 内定辞退率 |

| 2023年卒 | 65.8% |

| 2024年卒 | 63.6% |

| 2025年卒 | 63.8% |

ちなみに、就職みらい研究所の調査で確認できる一番古い内定辞退率の数値※1は2013年卒の45.6%です。

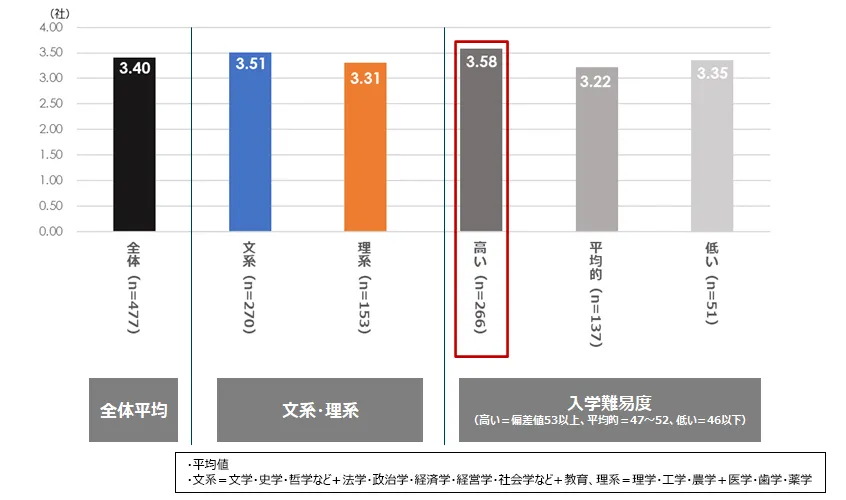

またパーソル総合研究所が行った調査では、学生は平均3.4社を内定辞退しており、入学難易度が高い大学の就活生が最も多く内定辞退をしていた結果が出ています。

このように、内定辞退率が上昇している昨今、ある程度の数の母集団形成や、自社にマッチした母集団形成を行う必要があるのです。

※1 参照:大学生の就職内定状況調査 就職内定状況調査 就職内定状況調査( 2013年卒)|就職みらい研究所

採用プロセスの初期段階であるため

母集団形成がうまくいかず応募人数が少数だと、そもそも人材を選定できる段階に至りません。採用プロセスの初期段階である母集団形成でつまずいてしまうと、後の採用プロセスに支障が出てしまうでしょう。

自社にマッチする人材を確保するため

母集団形成では、単に自社に興味を持つ人数が増えればいいというわけではありません。重要なのは、自社の企業文化や価値観、業務内容にマッチする人材を確保することです。

自社に合わない人材を採用すると、短期間で離職につながり、その後の再募集のコストや、チームのモチベーション低下など、大きな損失が生まれます。そのため、母集団形成段階で詳細なターゲット設定を行い、そのターゲット層に的確な情報発信をすることが求められるのです。SNSや求人媒体、ダイレクトリクルーティングなど、多様な採用チャネルを効果的に活用し、自社にマッチする人材を的確に引き寄せる必要があります。

無駄なコストや時間の削減につながるため

適切な母集団形成が行われていないと、自社にマッチしていない人材の選考や大量の応募者対応に追われることになります。その結果、時間や労力がかかる割に、質の良い採用ができずに終わるケースも少なくありません。

ターゲットを絞り込み、自社にマッチした良質な母集団形成ができれば、無駄な選考作業を大幅に減らし、採用コストや採用にかける時間の削減につながるでしょう。企業のリソースを有効に使い、質の高い人材の採用に集中できる環境を整えることができるのです。

「優秀な人材にアプローチしたい」「スカウト返信率が悪い」等にお悩みの方は、ダイレクトリクルーティング代行「PRO SCOUT」をご活用ください。

こちらからサービスの詳細や導入事例をご覧いただけます。

採用担当者必見!

800社以上が導入したスカウト代行「PRO SCOUT」

スカウト文面の作成、配信、数値振り返り、スカウト媒体のご提案、日程調整、カジュアル面談など、包括的にダイレクトリクルーティングをご支援いたします。

サービス内容や料金を見る母集団形成の具体的なステップ

ここからは、具体的な母集団形成のステップを紹介します。

採用目的の明確化

母集団形成を開始する前に最も重要なことは、「何のために採用を行うのか」という目的を明確化することです。採用目的が曖昧だと、集めるべき人材のターゲットが不明瞭になり、母集団形成そのものが迷走します。明確な採用目的を定めることで、企業が求める人材の属性やスキルセット、経験年数などが明確になり、それを基に具体的なターゲット設定が可能になります。

この際、人材マップの作成を行うことをおすすめします。

人材マップとは、能力、技術、経歴、業績などをリストアップして可視化し、表などの形にまとめたものです。中長期経営計画などと照らし合わせ、現段階で自社に足りない人材や、将来補充すべき人材が明確になります。

そのため、採用すべき人材の属性やスキルセットの要件定義がしやすくなり、現状や将来の計画に基づいた無駄のない採用活動を行えるようになるでしょう。

さらに、採用目的の明確化により、経営陣や現場担当者などの関係者全員が共通認識を持つことができ、スムーズな社内調整や効率的な進行管理も可能になります。

詳細なターゲット層の設定

採用目的が明確になったら、次はターゲット層の詳細設定を行います。

この段階では年齢、求められるスキル、経験、価値観、ライフスタイルなどまで含めたペルソナを明確に定義します。ターゲット層が曖昧なままだと、採用手法などを選択する際に適切な判断ができません。詳細なターゲット設定により、どの採用手法をとるべきか、どのようなメッセージが響くのかが明確になります。

また、ターゲット層が明確であればあるほど、ミスマッチを防ぐことができます。設定したペルソナとずれている場合、書類選考やスカウト前の段階でスクリーニングできるからです。

ターゲット層を決定する際は、経営層のニーズだけでなく、現場社員からニーズを吸い上げることも重要です。より具体的なペルソナ設定ができるだけでなく、経営層のニーズと組み合わせることで、よりバランスのとれたペルソナ設定ができるでしょう。

採用計画の策定

ターゲット設定が終わったら、次は具体的な採用計画を策定します。

採用計画には、募集期間や採用人数、採用人数から割り出した母集団形成数、選考スケジュール、採用予算などが含まれます。

計画を立てる際は、過去の採用実績から歩留まり率を分析し、必要な応募者数を逆算して採用予定人数や母集団形成の目標値を設定しましょう。計画を明確に策定することで、いつどのように動くべきかが具体的に見え、関係者全員が共通認識を持つことができます。

また、明確な採用計画があることで、突発的なトラブルがあった際も柔軟な対応が可能になります。採用計画は常に進捗状況をモニタリングし、必要に応じて柔軟に修正することも重要です。

採用計画策定時、とくに採用人数の策定時にも、経営・現場双方の意見を聞くことが重要です。ステップ1で作成した人材マップをもとに、中長期経営計画と照らし合わせ、いつどのタイミングで何名の採用が必要かという認識を合わせておくと、その後の採用活動もスムーズに進むでしょう。

アプローチ手法の選択

次に、実際にどのような手法でターゲット層にアプローチするかを選択します。

主な手法としては求人媒体の活用、SNSによる情報発信、リファラル採用、ダイレクトリクルーティングなどがあります。それぞれの手法には異なる特徴があるので、ターゲット層の行動パターンや属性を考慮して最適な手法を選定しましょう。

また、複数の手法を組み合わせて多角的にアプローチすることで、より多くのターゲット層にリーチでき、質の高い母集団を形成することが可能になります。

例えば、経験は問わずとにかく母数を増やすなら無料でも利用できる求人広告のインディード、トレンドに敏感な世代を取り込みたいならソーシャルリクルーティング、必須スキルが特殊で希少人材であればダイレクトリクルーティングや人材紹介など、その手法はさまざまです。

関連記事:【新卒採用】母集団形成手法 7選 | トレンドと5つの成功ポイントも紹介

採用活動の実施

ここからいよいよ採用活動の実施にうつります。採用活動には、下記のような業務があります。

- 求人媒体に掲載する原稿作成、スカウトメッセージの作成

- スカウト業務

- 候補者への連絡

- SNSや採用HPの更新

- 書類選考、面接

- 面接に伴う社内調整

- 採用媒体の担当者との打合せ など

昨今の採用市場の移り変わりは早く、日々トレンドや採用動向をチェックする必要があります。そのような際は、採用市況に詳しい採用媒体の担当者に話を聞くなど、自身での情報収集以外にも関わりのある人物を活用しましょう。

また、採用や労働に関わる法律は都度改正されるため、自社の顧問弁護士や社労士などのプロから情報提供してもらう体制を整えることも重要です。

採用活動の振り返り

採用活動が終わった段階で、必ず振り返りを行いましょう。

<チェック項目例>

| 振り返り項目 | 内容 |

| ペルソナの設定は適切であったか | 対象が多すぎたり少なすぎたりしなかったか |

| 採用人数の設定は適切であったか | ・高く設定しすぎていなかったか ・社・部全体の業務量に対して多すぎたり少なすぎたりしなかったか |

| 採用手法は適切であったか | 自社の求める人材の母集団形成ができたか |

| 採用活動は理想通り進められたか | ・スピーディな返信対応ができる採用チーム体制であったか(人数は足りていたか) ・SNSや採用HPで自社の魅力を十分に伝えられたか ・面接への協力など社内の協力体制は十分であったか |

これらの振り返りを行い、何ができて何ができなかったかを洗い出しましょう。できなかったことに対しては、なぜできなかったのか、どうすればできるのかをチームで話し合うことが重要です。そこで出た改善策を次回に活かすようにして、採用活動の質を高めていくことが、今後の採用活動を成功させる鍵となります。

母集団形成における注意点とよくある失敗例

ここからは、母集団形成における注意点とよくある失敗例を紹介します。ぜひ本章を参考に、失敗のない母集団形成を実現させましょう。

人数が集まれば良いというものではない

人数だけを増やすことを目的にすると、企業に合わない人材が集まってしまいます。母集団形成の目的は、自社に最適な人材を見つけることであり、応募者数が集まればいいというわけではありません。

人数を集めなければと思うばかり、採用ターゲットを広げれば広げるほど、それだけアンマッチな人材が集まるリスクがあるのです。

また、人数が多く集まると、それだけ選考に負担がかかります。その結果、一人ひとりの候補者にかける選考時間が短くなり、十分な見極めや優秀な人材にアプローチする時間が減ってしまうでしょう。

今までの採用活動から、「どのような人材が自社にマッチし定着してくれるのか」「どのようなアプローチが優秀な人材を獲得することにつながるのか」など、採用要件、戦略を明確にすることが重要です。

採用要件が厳しすぎても人が集まらない

採用要件を厳しく設定しすぎても、その要件にマッチする人材の絶対数が限られ、母集団形成はうまくいきません。採用ペルソナを明確に定義しつつも、「これは絶対に譲れない」という条件と、「この点は妥協してもいい」というポイントを整理しましょう。

社内での連携ミス

採用活動は人事だけでなく、経営層と現場、両方との連携が重要です。

経営層には会社の中長期経営計画に合った採用人数が設定できているか、良質な採用活動を行うための予算が確保できているかなどを確認します。

一方現場には、欲しい人材の詳細要件や人数などをすり合わせることが重要です。採用担当者と現場両者の求める人材像が一致していなければ、採用ができてもそれは成功とは言えないでしょう。

社内の連携不足はミスマッチや採用プロセスの混乱を招くため、情報共有を徹底することが不可欠です。

分析をせず様々な採用手法に手を出す

採用活動が一段落したら、必ず分析を行いましょう。分析をせずに「今回の手法で成果が出なかったから次はあの手法を試してみよう」と安易にさまざまな手法に手を出すと、コストばかりがかさみ、パフォーマンスが悪化する可能性があります。分析をきちんと行った上でマルチチャネルで採用を行うのは問題ありません。

母集団形成の分析は「数」と「質」の観点から行いましょう。

「数」では、そもそもじっくり比較検討できるほどの数が集まったか、各手法ごとにどの程度エントリーがあったのかを確認します。これらが十分でなかった場合、手法やアプローチ方法に間違いがあった可能性が高いです。

「質」では、選考通過率と内定承諾率を確認しましょう。これらの数字が高ければ高いほど、自社にマッチした良質な母集団形成ができたと見なせます。また、実際に入社した人材から「面接の内容はどうだったか」「何が入社の決め手となったのか」などをヒアリングし、質の高い母集団形成施策を考えることも重要です。

母集団形成のユニークな取り組み事例

本章では、母集団形成においてユニークな取り組みをしている企業の事例を紹介します。

サバイバルインターン(株式会社アローリンク)

株式会社アローリンクは、兵庫県に本社を構える採用コンサルティング、DX推進支援などを提供する企業です。

同社のインターンシップは「サバイバルインターン」と名づけられ、毎年多くの希望者が殺到する人気コンテンツです。

具体的には、オンライン開催のグループディスカッションを行います。旅行中の飛行機が南の島に不時着し、食料もなく電波もつながらない中、どのように脱出するかをグループで考えるのです。

採用コンサルティングを提供している同社ならではのユニークなインターンシップには、累計1万人以上もの学生が参加しており、母集団形成に成功しています。

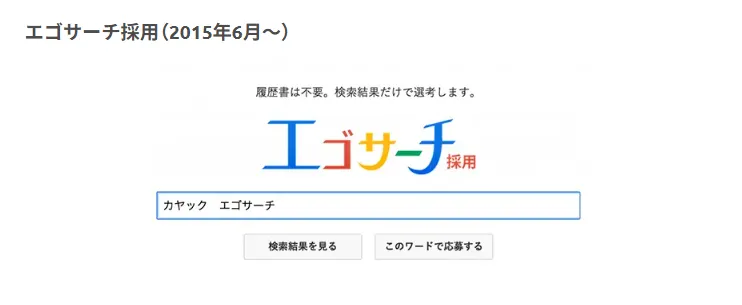

エゴサーチ採用(面白法人カヤック)

面白法人カヤックは、SNSマーケティングやゲーム・エンタメ関連事業、eスポーツ関連事業など幅広く事業展開する企業です。

同社はその名の通り、採用においてもおもしろい取り組みを行っています。

「エゴサーチ採用」と呼ばれる採用は、普段からWebで情報発信をしている人たちにとっては、エゴサーチ(検索)の結果が活動履歴であり、その人のことがよく伝わる方法だという考えをもとに考案されました。履歴書の代わりにGoogleの検索結果を使って選考を行う採用を行っています。

自分の名前、ブログ、作品名、そのほか自分自身のことがよく分かり、かつ、検索でいちばん上にくるワードで応募すると、検索結果がそのままエントリーシートになるよう設計されているのも特徴です。

この採用方法で、同社はこれまでに820名以上もの母集団形成に成功し、7名の内定・入社に至っています。

他にも堅苦しい自己PRのプレゼンではなく、推しへの想いを語る「推しプレゼン採用」やランナーエンジニアのための「42.195km採用」、ゲームの上手さで採用を決める「いちゲー採用」など、ユニークな採用方法を展開しています。

キャンプ面接(株式会社NOVEL)

株式会社NOVELは、求人広告の企画制作、戦略設計から実務代行まで担うRPOなど、採用活動に必要な各種ツールを提供する企業です。

そんな同社は、使い古された「就活」のスタイルや型にはまった選考方法では学生の個性を発掘しきれていないのでは?と考え、採用方法について学生から意見をもらうという斬新な手法を取り入れました。

その結果、投票で選ばれたのは「キャンプ面接」。食事の準備からスタートする同面接は、学生は緊張しながらも、準備中に「仕事への考え方」などを雑談ベースで会話。企業側は学生のさまざまな本音に触れられる機会を得ました。その後、代表2人と学生1人との「2 on 1面接」を実施。「一緒に前を向いて会社づくりに併走してくれそうか」という視点を持って選考を進めます。そして、あえて最後に自己紹介を行います。理由は、ある程度緊張がほぐれた状態で自己紹介をすることで、その人の想いを本音で聞くことができるのではと考えたからです。

結果的に、「NOVELの本質を伝えられた」「面接では知り尽くせなかった学生の人間性や想いを知ることができた」「社員の普段の雰囲気を知ってもらうことができた」と実施して良かった点が多く挙げられました。学生側も「いい意味でのギャップを感じることができた」「考え方やマインドの部分までしっかりすり合わせできた」など、前向きな感想を持ったようです。

ユニークな採用手法を取り入れ母集団形成をしっかり行った結果、最終選考に参加した学生全員が内定承諾するという結果となりました。

参考:2023新卒採用レポ|ドーピングしない会社の「まっすぐな面接」のウラ側、お見せします。

【今年もやるぜ、キャンプ面接!】学生×企業が超対等になれるアウトローな新卒採用、昨年にひきつづき実施します!

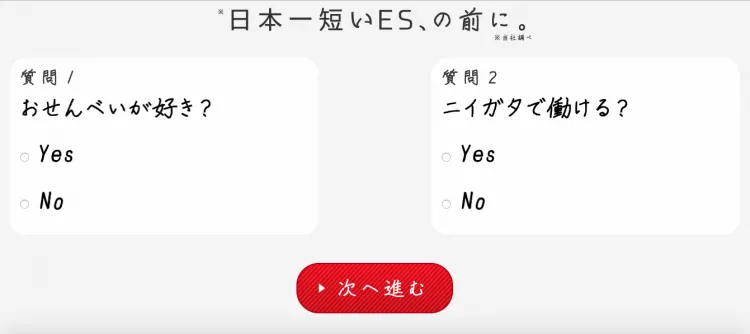

日本一短いES、の前に(三幸製菓株式会社)

三幸製菓株式会社は、新潟県にある製菓メーカーです。地方にあり企業知名度はそれほど高くなく、母集団形成に苦戦していました。

採用にかける予算も少なく、大手就活サイトに広告を出すこともできず、就職説明会用のパンフレットもエクセルで手製したものを社内コピー機で作成するような状態だったそう。

当然、大手に比べるとエントリー数も少なく、比較するとその数はなんと100分の1。「学生に何を持って覚えられたいか」を徹底的に考え、「成長」というテーマに絞り、ひたすらそのテーマでプレゼン。さらに、「なんだかよくわからないけど気合の入った成長企業を見つけた」と印象に残せるよう、合同説明会でのブースを真っ赤にしたり、会社説明資料を巻物のようにしたりと工夫を凝らしました。その結果、エントリー数は最高で1万3000名を超えるまで爆増。しかし、大量のエントリーを前に選考を行っていくうえで、「じっくりと向き合うことができていない」「ほとんどの学生を落とさなければいけない」という問題に直面するようになります。

そこで、「大量募集せずに、辞退者ゼロ」の採用を目指し「日本一短いES、の前に」と銘打ち、「おせんべいが好き?」「新潟で働ける?」の二つをエントリー前に答えてもらうようにしました。三幸製菓に入社すれば「新潟で働かなければいけないこと」を知ってもらったり、心から三幸製菓に入社したいかを改めて考えてもらったりして、「本当にエントリーするか否か」を判断してほしいという願いからこの質問項目を設けたそうです。

その後メールアドレスを打ち込むだけの「日本一短いES」を提出し、「カフェテリア採用」と呼ばれるオリジナルの適性検査を受けてもらいます。

こういった施策を重ねた結果、「量」より「質」の母集団形成に舵を切ることができたのです。

参考:まずはファンになってもらうこと。“負け組”三幸製菓が見出した、究極の新卒採用方法とは

低知名度・地方企業・採用下手「三重苦人事部」はいかに生まれ変わったか

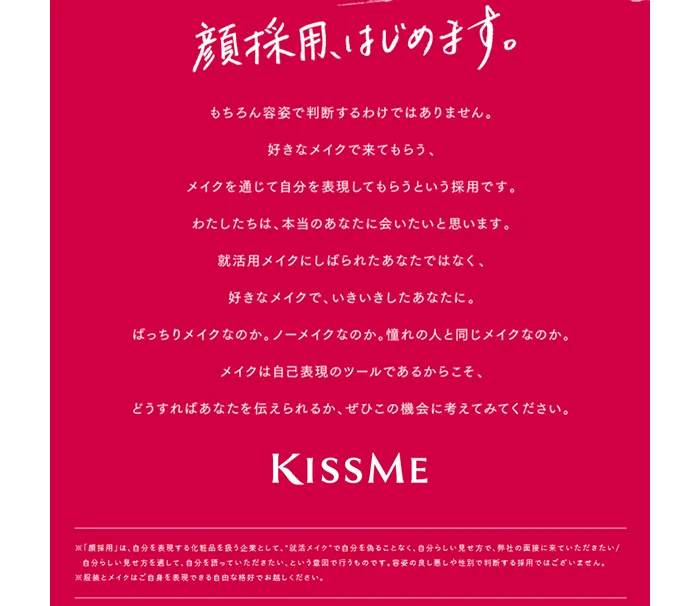

顔採用(株式会社伊勢半)

株式会社伊勢半は、文政8年に創業した老舗総合化粧品メーカーです。ヒロインメイクシリーズなど、多くのヒット商品を生んでいます。

そんな同社は2020年度の新卒採用で、「顔採用」を行うと発表しました。この名前から、「美人」「かわいい」など、容姿のみを判断基準として採用すると思われがちですが、そうではありません。決まりきった服装・髪型・メイクなどではなく「メイクや服装で自分を表現すること」が本選考の条件でした。ばっちりメイクでもよし、憧れの人と同じメイクでもよし、ノーメイクでもよしという選考方法です。

もともとは、同社のコーポレートブランド「KISSME(キスミー)」の広報プロジェクトの一環として行ったものを、採用活動にも転用したのが始まりだったそう。「KISSME」はブランドコンセプトに“私らしさを、愛せるひとへ。”を掲げています。就活でも「私らしさ」を出し、「本来の自分自身の姿だからこそ言える、率直な意見や発想」を期待しての実施でした。

顔採用では、Instagramで指定のハッシュタグを付けて写真を投稿するだけでエントリーができる仕組みも取り入れたのも特徴的です。

本取り組みの結果、エントリー数が一般採用を含め、前年比2倍に上昇したとのことです。また、SNSで珍しい採用手法を拡散することで、他業界志望の候補者もエントリーしてくれるようになり、採用の裾野が広がりました。

参考:顔採用、はじめます

あえて「顔採用」を打ち出したワケ。社内から意識を変える化粧品メーカー、採用の裏側

留年採用(株式会社東急エージェンシー)

株式会社東急エージェンシーは、広告代理店としてのサービスを提供する企業です。

同社は、「留年は、財産だ。」というキャッチコピーを掲げ、留年した人材を採用する手法をとっています。

しかし、ただ漫然と留年した人はもちろん対象外です。アルバイトを頑張り過ぎて店長になってしまった人、海外留学に行ったまましばらく住み着いてしまった人、起業したら事業が忙し過ぎて学業どころじゃなかった人など、留年してしまうほど何かにのめり込み、それが「財産」となっている人を求めています。

若い頃がむしゃらになった体験こそが、その後社会人になってからぶつかる壁を乗り越える力につながるという思想から、この手法が開発されました。実際に本手法を考えたのは、大学で4年留年して8年生までいたという同社のプランナーの社員です。学生時代には多くの年代の大学生をまとめて、大学間のネットワークを広げて多くの人を動かした経験を持っています。しかし、「留年した」という事実のみが注目され、就職活動には苦労したそうです。そんな苦労を経て現在は中途採用で同社に就職し、ネットワークをつくる能力を生かし、デジタルコミュニケーションの領域で、エース級の活躍をしているそう。

同社が携わる渋谷の駅前開発は28年まで続く予定であり、さまざまな経験をしたバラエティ豊かな人材を求め、留年採用を通じて質の高い母集団形成を行っています。

参考:留年採用

質の高い母集団形成なら「PRO SCOUT」

質の高い母集団形成にお悩みの場合はぜひPRO SCOUTをご利用ください。

800社以上の導入実績を持つPRO SCOUTでは、ダイレクトリクルーティングを用いてのご支援を中心に個社ごとにマッチした人材の採用代行を行っています。戦略策定、KGI/KPI設定、スカウト文面・求人作成、スカウト配信、カジュアル面談、数値レポーティング、レクチャーまですべてお任せいただけます。

まとめ

今回は、母集団形成の重要性、具体的な母集団形成のステップ、母集団形成における注意点やユニークな事例を紹介しました。

生産年齢人口が減少し、内定辞退率が上昇している昨今、母集団形成は企業の喫緊の課題です。

母集団形成では、採用目的の明確化や詳細なターゲット層の設定など、採用活動における基礎をできるだけ綿密に行わなくてはいけません。その後、採用計画、アプローチ手法の策定、採用活動の実施を経て、最後は必ず振り返りが必要です。振り返りを行い、何が効果のある施策だったのか、逆に、何が失敗の理由だったのかなどを突き止め、今後の採用活動を改善する必要があるためです。

母集団形成においては、ただ単に人数を多く集めればいいというわけではなく、質にもこだわる必要があります。また、求める人材像を社内でしっかり共有しておくことも、ミスマッチを防ぐことができるでしょう。

今回紹介した母集団形成のコツや事例をもとに、ぜひ貴社も今一度自社の母集団形成施策を見直してみてはいかがでしょうか?

投稿者プロフィール

- SIerにて中途エンジニア採用を経験。また、リファラル採用支援サービスを提供する企業での従事経験もあり、リファラル採用領域の知見を持つ。

最新の投稿