製造業(メーカー)の採用が難しい理由や求人への応募が来ない理由を解説

製造業・メーカーの求人有効倍率は平均より高く、また製造業の就業者は若手人材が20年間で121万人も減少するなど人手不足が課題となっています。

今後ますます労働人口が減る日本で、製造業・メーカーの応募を増やすにはどうしたら良いのでしょうか?

本記事では、製造業・メーカーの人手不足の課題とその解決方法についてご紹介します。

ダイレクトリクルーティング初心者の方や、スカウト返信率や工数の面で苦戦している方は、沖電気工業や島津製作所が利用するPRO SCOUTがおすすめです。下記より資料をダウンロードください。

目次

製造業(メーカー)の採用活動の現状

現在の採用状況を把握するためにデータを見てみましょう。

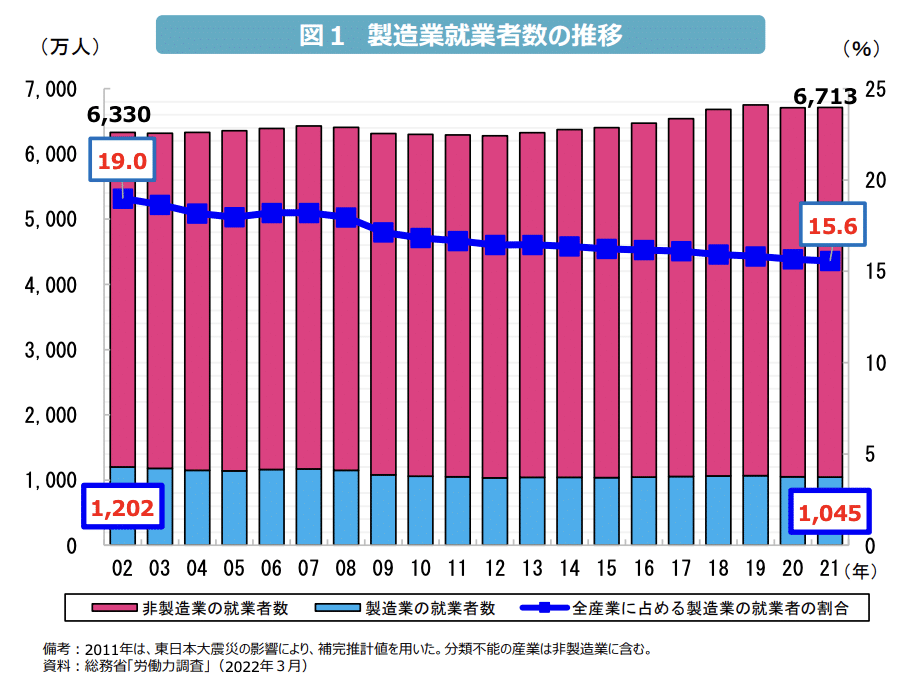

厚生労働省の「2022年版 ものづくり白書」によると、製造業の就業者数は、2002年から2021年の約20年間で157万人減少しています。

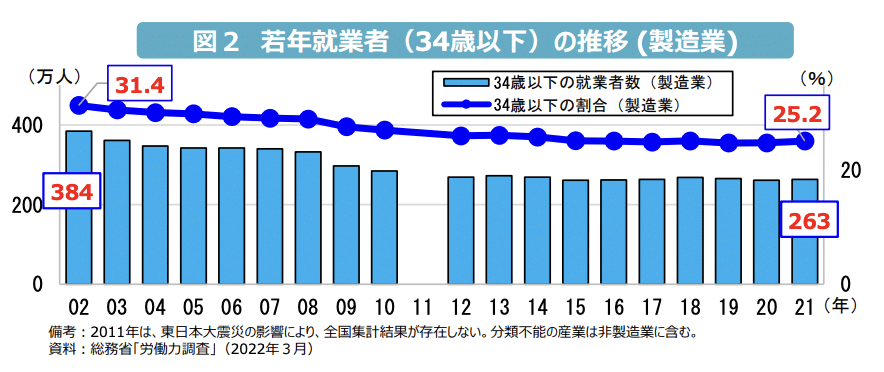

特に、34歳以下の若者が減っており、約20年間で121万人も減少しています。

また、厚生労働省が令和5年3月に発表した一般職業紹介のデータによれば、職業全体の求人有効倍率は1.22%の中で、生産工程の職種全体の求人倍率は1.86%となりました。

詳しく分析してみると、

・製品製造・加工処理: 2.07%

・生産設備制御等(金属除く): 2.32%

・製品検査の職業(金属除く): 2.44%

・金属材料製造等: 2.98%

・機械整備・修理の職業: 4.09%

など、製造業内で求人倍率が2~3%を超える職種も存在します。

他のデータとして、dodaが発表した転職求人倍率でも、2023年7月のメーカーの求人倍率は2.65倍であり、全体平均2.29倍を上回っています。

以上からわかるように、製造業・メーカーにおける人材採用は厳しい状況といえるでしょう。日本は今後も少子高齢化による労働人口の減少が続くと見られており、人手不足の抜本的な解決を図る必要があります。

関連記事:スカウト型新卒採用のおすすめ10選!メリットや料金プランを紹介

製造業(メーカー)の求人に応募が来ない理由

労働環境のイメージが悪い

製造業・メーカーで働くのを想像すると、「きつい」「汚い」「危険」、いわゆる「3K」が浮かびがちです。重い荷物を運ぶ、油や化学薬品の匂いの中で立ち仕事をする、作業服が汚れてしまう等のイメージがあるのです。

また、24時間稼働している工場もあり、深夜や土日祝日の勤務がある印象も持たれます。

働き方改革やリモートワークの普及が行われている中で、ITの普及も進んでおらず、漠然と負のイメージが先行し、応募を躊躇う人も少なくありません。

年功序列の給与体系

製造業・メーカーは年功序列の給与体系であることが多く、特に若手の給与が低いです。

実際に業界別の初任給平均を見ると、製造業は185,600円と、平均の196,300円を下回っています。参考:りそなグループ

この初任給の低さは、若者にとって魅力的に映らないでしょう。

休みが取りにくいイメージがある

製造業・メーカーは、お盆やゴールデンウィーク、年末年始等にまとめて休日が定められることが多く、自分都合では休みを取りにくい傾向にあります。これは、一度工場を止めると再稼働に多額の費用がかかることが影響しています。

例えばトヨタでは、年末年始等は長期で休むことができる代わりに、本来3連休になる祝日も稼働日になっています。これは、工場勤務でない営業職等や、多数ある関連会社にも適用されることが多いです。参考:トヨタカレンダー

また、シフト制の場合も多く、希望休の申請が通らないこともしばしばあります。

そもそも工学系の学生が少ない

製造業・メーカーは、他の業種と比べて新卒一括採用の慣習が根強く残っています。ターゲットとなる学生は、電気/電子/機械系学部出身者が一般的ですが、令和5年度国立大学入試の倍率を見ると、TOP10にこれらの学部はなく、医学系と情報系が占めています。参考

また、2024年4月の新設学部には情報系が多くを占めています。

例)

- 宇都宮大学 データサイエンス経営学部

- 下関市立大学 データサイエンス学部

- 明治学院大学 情報数理学部

- 金沢学院大学 情報工学部

参考:https://studyu.jp/faculty/newfaculty2024/

このように昨今の社会情勢を反映し、理系学生は工学系の学部よりも情報系の学部を選ぶ傾向にあるのです。

⑤専門的であるがゆえにキャリアアップに繋がりにくい印象

転職が当たり前になりつつある昨今であっても、製造業やメーカーは、業務が専門的であるがゆえに転職しにくい場合があります。例えば、同じ「設計・開発」ポジションを担当するとしても、冷蔵庫と車では全く必要とされる知識が異なります。

このように、昨今新卒に人気のコンサルティングファーム等と比べると、つぶしがきかない点が選ばれにくい理由の一つです。

⑥出張や転勤が多い/地方勤務になりやすい

特に営業職にいえることですが、製造業・メーカーはお客様や工場の方と直接会っての挨拶回りや商談が多くなります。そのため、出張が多くワークライフバランスが取りにくくなりがちです。

また、都心部から離れた場所に拠点がある企業も多く、地方への転勤を恐れて応募しない人も多いでしょう。海外に拠点のある企業は、海外転勤の可能性も付き纏います。

関連記事:人事必見!新卒の採用手法の種類を紹介|メリットや選び方を解説

製造業(メーカー)の採用課題を解決する工夫

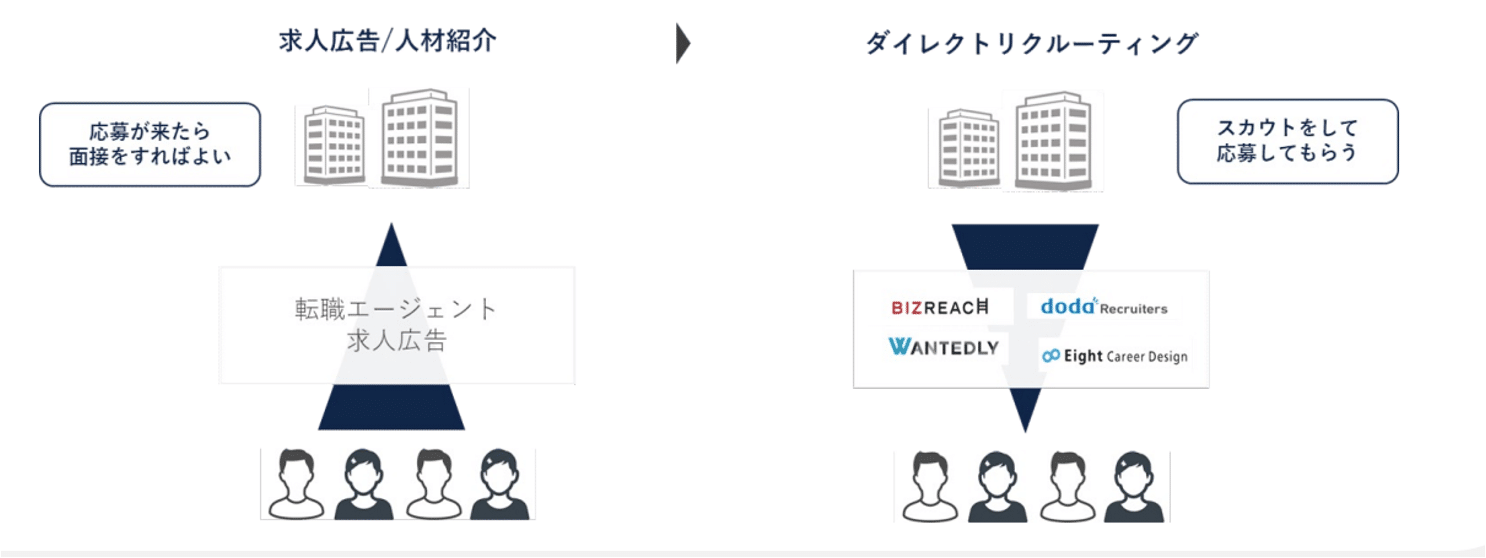

ダイレクトリクルーティングを導入

Indeedやマイナビなどの求人サイトで募集をかけても、人材紹介に依頼しても、ターゲットとなる人材からの応募や紹介が少ないとお悩みの企業も多いのではないでしょうか。

企業側からビズリーチやOfferBoxなどのサービスを通じてスカウトを送り直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」であれば、特定の資格保持者、特定の地域などで候補者を絞り、ピンポイントで欲しい人材を探し出すことが可能です。

求人広告や採用サイトでは応募が来ない人材に、こちらから直接アプローチできるのはメリットでしょう。

また、欲しい人材に定期的にスカウトを送り、追いかけることができることもメリットです。製造業やメーカーは、「特定の地域に住んでいる専門知識を持つ人材」など要件が非常に狭いことがよくあり、市場に要件に当てはまる人材が多いわけではありません。

また、ロングテール型の採用(ポジション数は多いが、1ポジションあたりの採用人数が少ない)であることが多く、要件に合致した希少な人材に振り向いてもらうまで追いかけることができるのはメリットでしょう。

そもそも離職率を下げる努力をする

人手不足解消や物価高騰に対応するため、製造業・メーカーでも賃上げを行う企業が出てきています。

例えば、富士通は2023年、国内で全ての職層の社員を対象に月額賃金を平均10%、最大29%引き上げるとしています。また、DMG森精機も、2023年4月より、初任給を大卒27万2210円→30万円、院卒36万3490円→47.5万円に引き上げると発表しています。

給与の年功序列制度を廃止する動きも出ています。例えば、川崎重工業は、2021年4月より「工場勤務の従業員を含んだ全従業員を対象」に勤続年数に応じて昇給する年功序列を廃止し、役割や成果を重視した新たな人事制度を導入することを発表しています。

このように、給与体系の見直しを行うことで、採用はもちろん、内部の社員にもプラスの影響が出るでしょう。

好条件をアピールする

前章で記載したように、製造業・メーカーは漠然と労働環境が悪いイメージを持たれてしまいがちです。

それを払拭するために、「転勤なし」「夜勤なし」「連休◯日取得可能」「残業時間月平均◯時間、離職率◯%」などの魅力的な条件があるのであれば、求人票やスカウト文面に積極的に記載するようにしましょう。

採用ブランディングに注力する

日本ガイシやAGCをはじめに、CMや新幹線の広告等に力を入れる製造業・メーカーもありますが、そこまで大きな採用予算を割けない企業であっても採用ブランディングを行うべきです。

製造業・メーカーはBtoBが多いことも影響し、一般的に企業名が知られていなかったり、何をしている会社なのかわからない場合がほとんどです。知っている企業・有名企業に入りたいと考える人が一定数いる中で、「認知」の段階を作ってくれるのが採用ブランディングです。

また、最近の求職者は、求人サイトで見つける/スカウトを受け取るなどして企業の存在を知った際、その場で企業名を検索し、HPや口コミサイトを見た上で応募するかどうかを決める人も少なくありません。

採用サイトを整備する、社員インタビュー記事を作成・発信等するだけでも、候補者は安心して応募を行うことができます。

また、製造業(メーカー)=労働環境が悪い・働きづらいといった負のイメージの払拭やカルチャーフィットの向上にも繋げることができます。

関連記事:採用広報が上手い企業の特徴や成功事例を解説!戦略手法もご紹介

スマートファクトリー化を推進

DXが進んでいない業界としてよく製造業・メーカーが挙げられ、それが労働環境の負のイメージにも繋がっています。また、そもそも人手不足解消のために人を雇うのではなく、情報通信技術(ICT)を活用して仕事が回るようにするというのも一つの手です。

そこで注目されているのが「スマートファクトリー」です。

スマートファクトリーとは、AI、IoT、ロボットなどの情報通信技術(ICT)を活用して、設備の稼働状況を可視化し、保守・保全業務を効率化・製造プロセスを改善する工場のことです。

スマートファクトリーでは、工場内の機器に搭載されたIoTセンサーが自動的に設備の情報を収集・保存し、そのデータをAIが解析することで、まるで工場そのものが自律的に判断・行動しているかのような高度な自動化が実現されます。

また、製品の生産に関わる装置以外にも、工場内の環境を制御するための空調システムや、機械が必要とする電力を管理するエネルギー管理システムの調整なども自動的に最適化されます。

この機械や設備の最適化により、人手不足解消だけでなく、品質の安定化や生産性の向上、コスト削減などが実現できるでしょう。

外国人雇用も視野に

日本は少子高齢化により、労働人口が減ることは明白です。そのため、外国人の受け入れ体制を作ることも視野に入れることが重要です。厚生労働省によると、2022年4月の外国人労働者は182万人を超え、過去最高を更新しています。また、受け入れ事業者数も約30万カ所で、こちらも過去最高となっています。

日本語でのコミュニケーションに不安があり、外国人雇用に踏み出せない企業は、ダイレクトリクルーティングを使用すると良いでしょう。

資格欄にN1(日本語能力検定)などのキーワードを入れてスカウトすれば大きな問題になることは少ないですし、外国人にスカウトを送らない企業が多いため返信が返ってきやすい傾向にあります。

関連記事:学生からのスカウトメールの返信率を上げる方法や例文をご紹介!

製造業(メーカー)の採用単価

製造業の採用単価は、新卒採用69.7万円、中途採用102.3万円です。

新卒採用の採用単価は他業種と比べて高くないものの、中途採用は100万円を超え、突出して高くなっています。

製造の中途採用は少人数の採用が中心で、さらに特定の資格が必要な場合もあるため、コストが高くなってしまうのです。

| 業種別 | 新卒 | 中途 |

| 建設業 | 69.4 万円 | 97.8 万円 |

| 製造業 | 69.7 万円 | 102.3 万円 |

| 流通業 | 67.7 万円 | 55.5 万円 |

| 金融業 | 84.8 万円 | 58.2 万円 |

| サービス・情報業 | 78.1 万円 | 86.8 万円 |

就職みらい研究所「就職白書2019」

製造業(メーカー)におすすめのスカウトサービス

製造業の人事におすすめしたい、スカウトサービスをご紹介します。

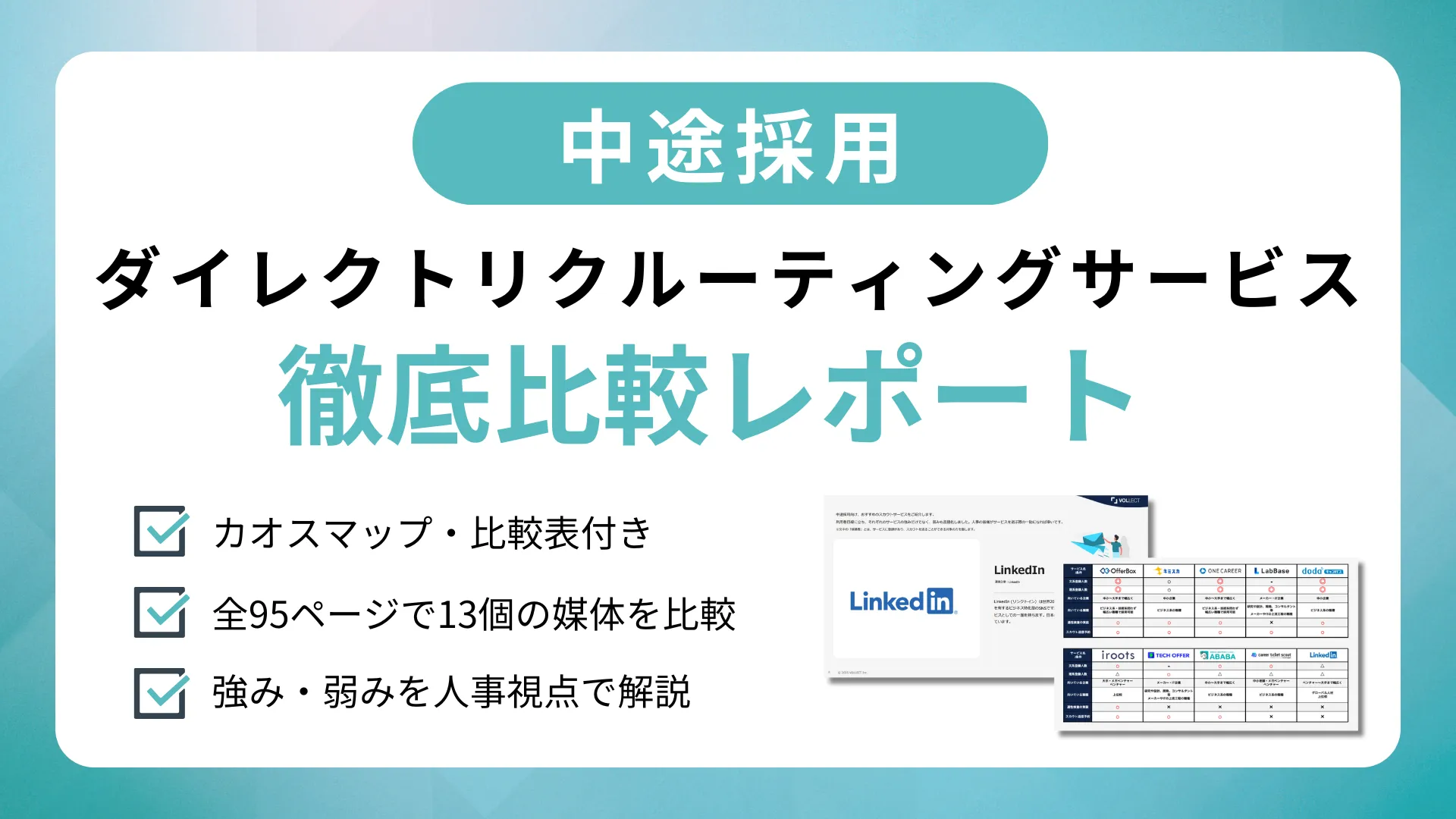

スカウト媒体選びにお悩みの人事のために、約100ページに渡り、「スカウトサービス13個の強み・弱みや料金を比較した資料」をご用意しております。

こちらからお受け取りいただき、自社にフィットするスカウトサービス選びにお役立てください。

累計1,000ダウンロード突破!

2025年最新版|約100ページで

スカウトサービスを比較!

実際に運用してみて分かった各スカウトサービスの強み・弱みを、人事目線で解説!カオスマップ・比較表付き!

資料をダウンロードする

dodaダイレクト

dodaダイレクトは、人材大手パーソルキャリアが提供するスカウトサービスです。

業界最大級317万人の会員数を誇り、会員の属性も幅広いので、欲しい人材が見つかりやすいです。

また、都道府県単位での居住地検索しかできないサービスが多い中で、dodaダイレクトは、居住地を市町村単位で細かく絞ることが可能です。ゆえに、地方の工場に通いやすい人だけにスカウトを送るといった使い方もできます。

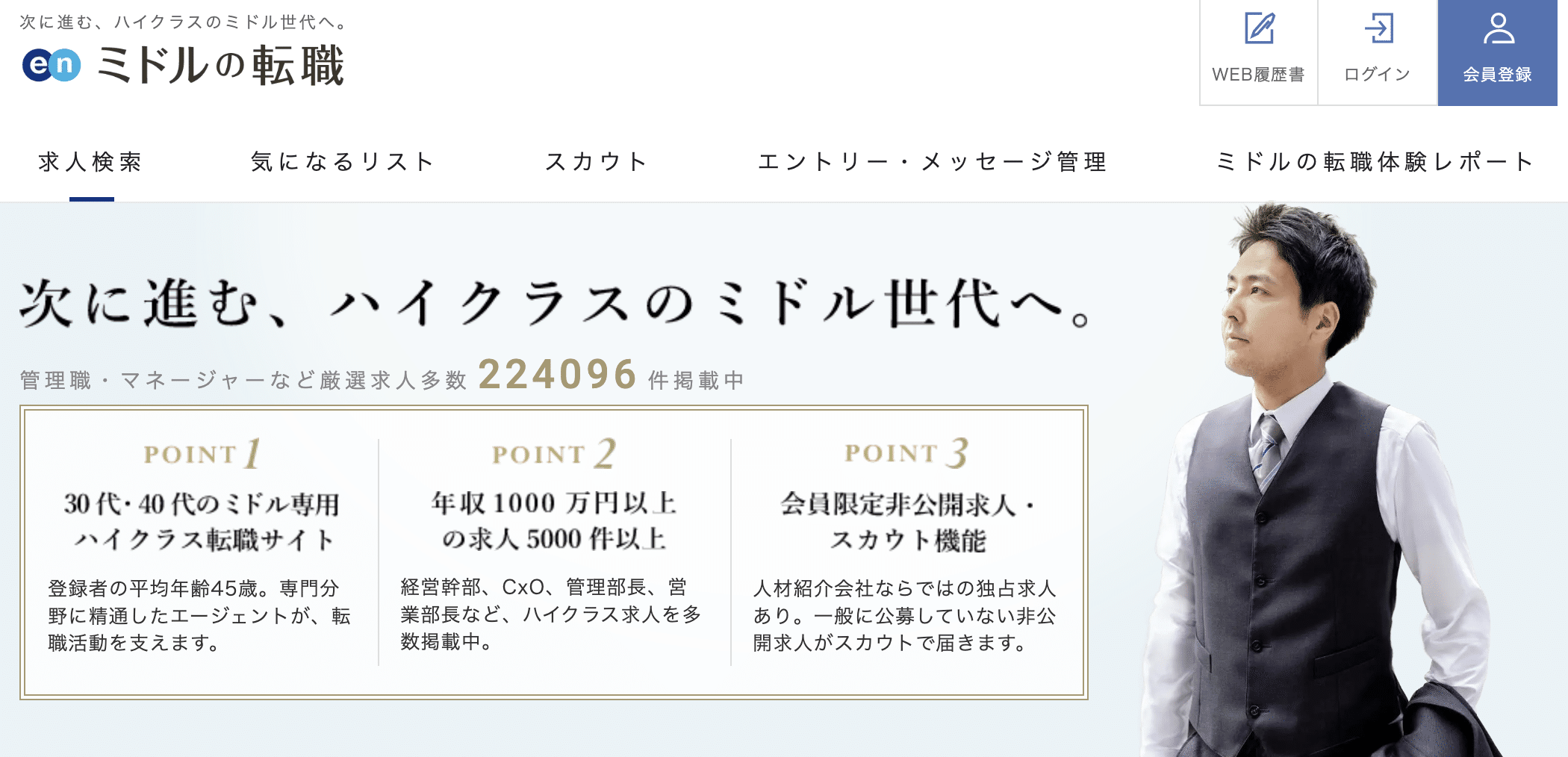

ミドルの転職

「ミドルの転職」は、35歳以上に特化したダイレクトリクルーティングサービスで、登録者の平均年齢は45歳です。エン・ジャパンが運営しています。

ミドルの転職の登録者で、メーカーに勤めている人材は4人に1人と、実は非常に製造業に向いているスカウトサービスです。

実務経験が豊富な人材を採用したい企業は、導入を検討してみてください。

ビズリーチ

ビズリーチは、2万7500社以上が利用する有名スカウトサービスです。

公式サイトの「ビズリーチ採用事例」には、株式会社森川ゲージ製作所、双葉電子工業株式会社、三明機工株式会社など多くのメーカーが掲載されており、従業員500名未満のメーカーでも採用実績があることがわかります。

ただし、登録者はハイクラス層が多いので、レイヤーが高いポジションの採用に使うことをおすすめします。

ダイレクトリクルーティングを取り入れた製造業(メーカー)の成功事例

JSR株式会社の事例(新卒採用)

多角化する事業領域に伴い幅広い理系学生を採用したい中、従来の採用手法ではターゲット学生への接触が限定的であるため、ダイレクトリクルーティングの導入を決定しました。

20卒では3名の内定者を獲得。接点の難しい学生の採用に成功し、新たな大学や研究室からも人材獲得に成功しています。

21卒ではインターンシップ案内にも活用し、ターゲットに絞った案内を行うことで効果を上げた事例です。

参考:LabBase導入事例

双葉電子工業株式会社の事例(中途採用)

双葉電子工業は、電子部品、金型用部品、ホビー用ラジコンの3つの事業を柱に成長してきた企業で、技術や製品の用途拡大を通じて新たな主力事業を創出し、事業ポートフォリオの再構築を検討中でした。

しかし、従来の人材紹介会社や求人媒体を利用した方法では限られた層しか応募しなかったため、ダイレクトリクルーティングを試すことになりました。

ビズリーチを用いて専門分野の技術職や中間管理職層を効果的に採用し、最終的に母集団形成の困難を克服しています。

ビズリーチを通じてスカウトを送り、人材要件を緩和することで採用数を増加させたことで、新規事業推進や人事分野で4人の採用に成功しました。

スカウト経由の候補者はコミュニケーションに慣れており、面接での適切なコミュニケーションが求められる企業文化にマッチする傾向があることも示唆されています。

参考:BIZREACH導入事例

ダイレクトリクルーティング初心者の方や、スカウト返信率や工数の面で苦戦している方は、沖電気工業や島津製作所が利用するPRO SCOUTがおすすめです。下記より資料をダウンロードください。

製造業(メーカー)の採用でお悩みなら「PRO SCOUT」

- 優秀な人材を採用できない

- 採用に明るい社員がいない

- 求人広告からは応募すら来ない

- 採用に手が回らない

- マネジメント層が採用できない

といったお悩みはありませんか?

800社以上の導入実績を持つPRO SCOUTでは、上記の悩みを全て解決する、ダイレクトリクルーティングを利用した採用支援サービスです。戦略策定〜実行までPROSCOUTがまるっと受託し、「スカウト返信があった候補者の面接を実施するだけ」の状態を作ります。難しい面接のトレーニングもプランに含まれています。

気になる方は、こちらよりお問合せください。

投稿者プロフィール

- 株式会社VOLLECTにて採用コンサルタントとして従事。大手広告代理店のDXコンサルタント職や、大手IT企業でのエンジニア採用など、多数の採用支援実績を持つ。

最新の投稿

新卒採用スカウト媒体2025.03.31【企業向け】レバテックルーキーの評判や特徴を解説

新卒採用スカウト媒体2025.03.31【企業向け】レバテックルーキーの評判や特徴を解説