新卒採用の手法11選まとめ|多様化する採用のトレンドとは

人事・採用担当者の中には、具体的にどのような採用手法を実施すれば新卒採用が円滑に進むのか、悩んでいる方も多いでしょう。そこで本記事は、求める学生を採用できる新卒の採用手法の種類やメリット、選び方について紹介します。

本記事を読めば、さまざまな新卒の採用手法の種類やメリットを把握できるため、どの採用手法を導入すればよいのか見えてくるでしょう。

後半では、効果的な新卒の採用手法を選ぶポイントについて解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。

▼新卒採用でダイレクトリクルーティングを活用する際は、SONYや東京スポーツ新聞社が利用する月額9万円〜の「PRO SCOUT 新卒」がお勧めです。

目次

トレンドの新卒採用手法

注目の新卒における採用手法として、以下の4つの項目に分類して解説します。

・SNS採用

・リファラル採用

・ミートアップ

・ダイレクトリクルーティング

時代の変化とともに、新卒における採用手法は大きく変化します。どのような採用手法が自社の新卒採用に適しているのかを把握したうえで取り入れることを検討するとよいでしょう。

SNS採用

SNS採用では、SNS上に企業公式アカウントを立ち上げておこなわれる採用活動の1つです。主にXやFacebook、Instagramなどを活用し、自社の広報活動と同時に採用活動も実施します。

メリット

SNS採用を活用するメリットとして、以下の2つがあげられます。

・情報が拡散されやすい

・採用コストを抑えられる

SNS採用を活用すればフォロワーが投稿にリツイートしたり、いいねしたりすることで世界中のアカウントへ拡散されていきます。そのため、より多くの方々へ企業について周知してもらいやすくなるでしょう。

また、SNSアカウントは無料で作成できるため、採用活動には費用がかかりません。

デメリット

SNS運用を活用するのなら、運用に手間や時間がかかることをあらかじめ把握しておくべきです。

公式アカウントのフォロワーが少ないと拡散されにくいので、長期間にわたって自社情報を発信し続けて、自社に興味をもっている一定数のフォロワーを獲得する必要があります。

費用感

SNS運用では、有料プランへの変更などをしない限り基本的に費用はかかりません。

リファラル採用

リファラル採用とは、自社の関係者の人脈を活用した採用方法です。自社の社員であれば誰でも紹介可能な採用形式であるため、求人広告を掲載する必要がなくなります。

メリット

リファラル採用を実施すれば、以下の2つのメリットが得られます。

・高いマッチング率が期待できる

・社員への報奨金によるモチベーション増加

リファラル採用は、自社の労働環境や企業理念を理解している社員が自分に適している会社を紹介するため、職場で長く働ける人材を採用しやすくなります。

また、リファラル採用では学生を紹介してくれた社員へ報奨金を取り入れている場合が多く、報奨金を社員へ支払うと新たな学生を自社へ紹介しようと採用活動に対するモチベーションの増加につながるでしょう。

デメリット

リファラル採用を導入すると、以下の2つのデメリットが生じる恐れがあります。

・似た人材が集まりやすい

・紹介した社員が退職したときのモチベーション低下

リファラル採用ではサークル等で知り合った後輩が紹介される場合が多いため、似たような人物が集まりやすい可能性があります。また、リファラル採用は紹介者同士の信頼関係があるからこそ成り立っている制度です。

そのため紹介者が退職してしまった場合は、紹介された社員の業務に対するモチベーションが低下する恐れがあります。

費用感

リファラル採用は求人媒体へ掲載を依頼する必要がないため、基本的には費用がかかりません。

しかし、紹介した社員へ報奨金を支払う場合は設定した費用分を支払う必要があります。

報奨金を設定しないと社員は学生を紹介するメリットがないため、報奨金の設定は積極的にした方がよいでしょう。

ミートアップ

ミートアップとは、1つのテーマを基にしたイベントを開催して自社を認知してもらうきっかけを提供する採用手法です。企業の社員と学生が気楽に交流できる場を設けることで、自社が求めている人材を見つければ効率的にアプローチできます。

例えば、ITエンジニアの雇用を検討している会社がミートアップを開催するのであればプログラミング教室を開催すると、自社の業務内容に興味のある人材が集まりやすいでしょう。

メリット

ミートアップを取り入れれば、自社について認知してもらえるきっかけになります。リラックスした状態で会社情報を学生へ伝えられるので、会社説明会では伝えきれない内容を提供できて、自社へ興味を持ってもらえるきっかけづくりになるでしょう。

デメリット

ミートアップを導入すると集客する手間が生じます。合同説明会であれば自治体や大学の集客能力のおかげで会社が集客する手間は必要ありませんが、ミートアップでは最初から最後まで自社が集客しなければいけません。

費用感

ミートアップは借りる会場によって費用が大きく異なります。自社オフィスで社員で開催する分には費用はあまりかかりませんが、会場を借りたりや講師報酬代がかかったりすると高額になりがちです。

関連記事:エンジニア採用代行のメリットや導入すべき企業の特徴を解説

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、OfferBoxやキミスカ等のスカウトサービスを使い、企業が人材に対して直接アプローチする採用手法です。自社が求めている人物に絞ってスカウトでき、効率的な採用ができます。

メリット

ダイレクトリクルーティングを導入するメリットは、以下の2つです。

- 企業認知度が低くても興味を持ってもらえる

- 欲しい学生層に絞った採用が可能

ダイレクトリクルーティングを活用すれば、自社のことを認知していない層やどの会社へ就職したいのかが明確に定まっていない潜在層へのアプローチができます。企業認知度の低い企業でも興味を持ってもらえるかもしれません。

また、ダイレクトリクルーティングでは人材要件定義の設定から選考の振り返りまで実施するので、採用に関するノウハウを豊富に保有しています。豊富な採用ノウハウで自社に適した学生を採用したいのであれば、ダイレクトリクルーティングを活用しましょう。

デメリット

ダイレクトリクルーティングのデメリットは、オファーの送信に工数がかかることです。候補者の検索やオファーの送信などは自社で実施しなければいけないからです。どれくらいの学生へオファーを送ればよいのかを検討したうえで、ダイレクトリクルーティングの導入を検討しましょう。

費用感

ダイレクトリクルーティングの費用形式は、定額制と成果報酬型によって料金が大きく異なります。毎月費用が発生する定額制では、最大何名まで採用できると定められたうえで60~150万円ほどかかる場合が多いです。

ただし、初年度限定プランがあるスカウト媒体もあり、例えばdodaキャンパスでは採用人数無制限で75万円ぽっきりで利用できます。

成果報酬型の相場は1名あたり30~40万円ほどと言われています。例えばOfferBoxでは35万円、OpenWorkでは40万円となっています。

定額制と成果報酬型はどちらが良いとは一概にいえず、予算や人数を含めた採用計画によって適切な方を選ぶ必要があるでしょう。

参考:【新卒採用】ダイレクトリクルーティングの料金形態や平均費用は?

▼ダイレクトリクルーティングが気になるけどスカウト送信の工数をかけられないという方は、下記資料のダウンロードをお勧めします。

従来の新卒採用手法

従来の新卒における採用手法として、以下の7つがあげられます。

・就職サイト

・大学の就職課

・新卒紹介サービス

・新卒ハローワーク

・合同説明会・イベント

・インターンシップ

・企業の採用サイト

ここからは、具体的に従来の新卒における採用手法について紹介します。

就職サイト

HR総研や楽天みん就が2022年3月8~22日に実施した調査結果ではリクナビやマイナビなどの就職サイトを利用している学生が文系で96%、理系で93%いると、公表しています。

就職サイトを採用手法に活用すれば多くの学生が利用しているので、必然的に自社が求めている人材を見つけやすくなります。

メリット

就職サイトを活用するメリットとして、以下の3つがあげられます。

・多くの就活生が利用している

・宣伝効果が得られる

就職サイトを活用するメリットとして、多くの就活生が利用していることがあげられます。2023年5月1日時点で24年卒のリクナビの就活生の登録数は481,789人、マイナビでは615,606人いるため、一度に多くの就活生へ自社の求人を目に留めてもらいやすくなるでしょう。

デメリット

就職サイトは知名度の高い企業も多く求人掲載をしているため、自社の求人が埋もれてしまい、就活生が適切に見つけてくれない可能性があります。設定されている検索コードを見直したり、採用実績の学校を追加したりして学生に求人を発見してもらう工夫をしなければいけません。

知名度の高い企業に自社の求人が埋もれることを懸念している方は、学生へ求人を発見してもらう工夫をしましょう。

費用感

費用を支払えば、検索トップに自社の求人を掲載してもらうことができます。主要就職サイトの通年の基本料金は、以下のとおりです。

| マイナビ | リクナビ | あさがくナビ | キャリタス就活 | ONE CAREER |

| 160万円 | 170万円 | 100万円 | 110万円 | 150万円 |

参考:就職サイトの掲載料金・特徴を徹底比較|マイナビ・リクナビなど主要5サイトを解説!(みんなの採用部)

就職サイトの利用料金は100~170万円です。応募が複数獲得できる企業であれば、比較的リーズナブルな価格帯といえるでしょう。

参考:マイナビ2024とリクナビ2024の違い|登録学生数&掲載社数を地域・都道府県別に解析!(キャリブロ!)

参考:HR総研×楽天みん就:2023年卒学生の就職活動動向調査 結果報告【就職活動編】(HR PRO)

関連記事:中途採用で自社に合う採用手法の選び方やメリット・デメリットを解説

大学の就職課

大学の就職課は、特定の大学や学部学生の採用に適した採用手法です。大学の就職課では、学内就職セミナーの開催や企業の人事担当者と学生の面談が実施できるため、直接学生へ自社の魅力を伝えられます。

メリット

大学の就職課を利用すれば、低コストでの採用活動を実現できます。大学の就職課では、アポイントを取れば無料で求人票の掲載や企業案内・パンフレットの設置などができるため、費用がかかりません。低コストで採用活動を実施したいのなら、大学の就職課を利用するべきです。

デメリット

定期的な訪問をしなければいけないため信頼性の構築に時間がかかります。大学の就職課と信頼関係を構築すれば自社の求人を学生へ勧めてもらいやすくなります。

大学の就職課を利用する際は、その大学の卒業生がどのように自社で活躍しているのかを調査した上で伝えておくと良いでしょう。

費用感

大学の就職課を利用する際にかかる費用は、採用担当者の人件費と移動にかかる交通費です。そのため、リーズナブルな価格で新卒採用を実施できるでしょう。

関連記事:中途採用が難しい原因や改善すべきポイント、成功事例をご紹介!

新卒紹介サービス

新卒紹介サービスは、専門のキャリアアドバイザーを通して企業と学生がマッチングを行う採用手法です。新卒紹介サービスでは企業の採用担当者の代わりにキャリアアドバイザーが会社説明会を実施するため、綿密な情報のすり合わせをしなければいけません。

メリット

新卒紹介サービスを利用して得られるメリットは、以下の3つです。

・効率的に自社が求めている学生に出会える

・知名度の高い会社へ埋もれることなく学生とマッチングしてもらえる

・成果報酬型なので無駄な費用が発生しない

新卒紹介サービスは、専門のキャリアアドバイザーが自社のニーズに沿って学生へ求人紹介しているため、効率的にターゲットとなる学生を見つけられます。自社が求めている学生に対してのみ採用活動が実施できるので、無駄な工数をかける必要がなくなります。

また、新卒紹介サービスでは、企業の知名度の高さに関係なく自社のニーズを満たしている学生がいれば紹介してもらえます。また、新卒就活サービスは成果報酬型であるため、自社のニーズを満たした学生を採用できた場合にのみ料金が発生するのも嬉しいポイントです。

デメリット

新卒紹介サービスを利用するデメリットとして、以下の2つがあげられます。

・ほかの採用手法と比較して採用単価が高くなる傾向にある

・時期や求める人物像によっては紹介数が少なくなる場合がある

新卒紹介サービスを利用すると、成果報酬で50~100万円の採用単価が一般的な平均額です

ただ、自社が求める学生の入社が確定するまで料金が発生しないので、安心して利用できます。

一般的に新卒の学生が就活する時期は3~7月の傾向があり、8月以降に求人を出すと紹介数が少なくなる可能性があります。

また求める人物像を絞りすぎると、自社のニーズを満たせる学生が少なくなるので、採用につながりにくいです。自社が求める新卒の学生を採用したいのであれば、3~7月に求人を出すことを心がけましょう。

費用感

新卒紹介サービスは成果報酬型で料金を支払う必要があり、費用の相場は50~100万円ほどです。

理系学生は文系学生よりも高く料金が設定されているため、費用が100万円以上になる場合があります。

参考:【新卒】人材紹介サービス34社を徹底比較|特徴と選び方を解説

新卒ハローワーク

新卒ハローワークとは、厚生労働省が運営している就活エージェントです。各都道府県に1ヶ所以上、全国では56ヶ所設置しています。

メリット

新卒ハローワークを利用するメリットは、以下の2つです。

・無料で求人の掲載ができる

・各種助成金を活用できる

新卒ハローワークは無料で求人の掲載ができるので、一切コストをかけずに求人の募集ができます。また、各種助成金を活用すればお得に学生を採用することが可能です。

例えば、トライアル雇用助成金を活用すれば、試用期間として3ヶ月設けたうえで学生を雇い入れができるので、学生の能力を確認し判断から常時採用をするのかを決定できます。

デメリット

新卒ハローワークを利用するデメリットとして、以下の2つがあげられます。

・事業主が求める人物像に出会えない

・ハローワークからの連絡に対応する必要がある

新卒ハローワークを利用すると、企業が求める人物像に出会えない可能性があります。ハローワークは、高学歴の学生の利用は少ないですし、自社の希望条件や採用基準に当てはまらない層も紹介する傾向があるからです。

費用感

新卒ハローワークは厚生労働省が管理している施設であるため、利用料金はすべて無料です。コストを一切かけずに学生を採用したいのであれば、新卒ハローワークの利用を検討してみるとよいでしょう。

合同説明会・イベント

合同説明会・イベントでは、新卒の学生と対面でやり取りができるため、安心して採用活動ができます。また、合同説明会・イベントを通して学生が自社に学生が興味を持ってもらえる可能性もあるでしょう。

メリット

合同説明会・イベントを実施するメリットは、以下の3つです。

・学生と直接交流ができる

・他社目当ての学生に興味を持ってもらえる可能性がある

・ほかの出展企業情報を得られる

合同説明会・イベントを実施すれば、学生と直接交流することができます。そのため、メディアでは伝えきれない自社の魅力を直接学生へ伝えられるでしょう。

合同説明会・イベントではさまざまな企業が出展しているので、他社目当ての学生に興味をもってもらえる可能性があります。

また、他社の出展企業情報を得ることができれば、採用手法や学生へのアピール方法などを参考にできます。

デメリット

合同説明会・イベントでは学生へのアピール方法を工夫しなければ他社の魅力に埋もれてしまい、自社のブースへ学生が全く来ない可能性があります。

合同説明会・イベントへ出展する際は「自社の魅力をどれだけ学生へ伝えられるか」「学生の印象にどうやったら残るのか」を意識したうえで出展しましょう。

学生に競合他社よりも多くの内容を簡潔に理解してもらうために、資料づくりや話し方に気をつけてください。ノベルティをつけるのも良いでしょう。

費用感

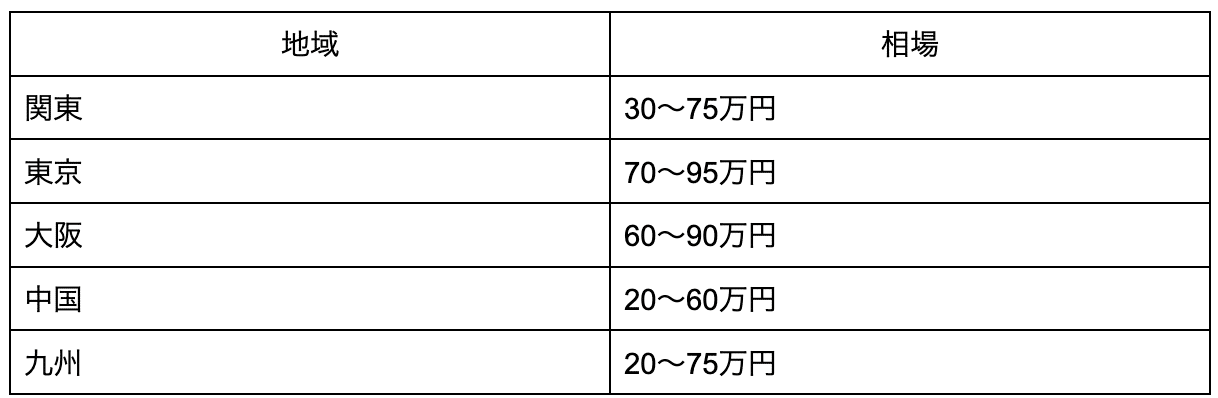

合同説明会・イベントの費用感は、場所やオンラインによって大きく異なります。例えば、地域ごとの対面型合同説明会の出展料の相場は、以下のとおりです。

参考:【合同説明会の出展料の相場は?】オンライン型も合わせて解説!

対面型の合同説明会・イベントでは、都市部になるほど費用が高額になる傾向があります。

また、オンラインの合同説明会の出展料金は、以下のようになっています。

参考:【合同説明会の出展料の相場は?】オンライン型も合わせて解説!

オンライン合同説明会では、配布資料や会場までにかかる交通費が不要な分、出展料金が安くなる傾向にあります。

インターンシップ

学生の仕事に対する適性を見極めるためにインターンシップを実施する企業が増加しています。自社の仕事に適性のある学生を見極めたい企業は、インターンシップを実施するとよいでしょう。

メリット

インターンシップを実施するメリットとして、以下の2つが挙げられます。

・学生のミスマッチを防げる

・優秀な学生との関わりを持てる

インターンシップでは、学生に自社の仕事を実際に体験してもらうことで、採用後の仕事ぶりが想像しやすくなり、ミスマッチを防ぐことが可能です。

また、就職活動の選考が早期化しているので、早くから就職活動へ取り組んでいる優秀な学生との関わりが持てます。

デメリット

インターンシップの内容によっては、企業イメージを損なう可能性があるので気をつけましょう。例えば、インターンシップの開催内容が単なる会社の説明であったり、社員の印象が悪かったりすると学生は不満に思ってしまい、企業のイメージを損なってしまうかもしれません。

そのため、インターンシップを開催する際は学生へ満足してもらえるコンテンツなのかを客観的に把握する必要があります。

費用感

インターンシップを開催すれば、以下の費用が発生します。

・学生への給与(有給の場合にのみ)

・担当社員への人件費

・学生の交通費や宿泊費

・広告求人費用

・会場案内のパンフレット制作費用

・会場費用

・飲み物やお菓子等

企業の一般的な採用コストは50~70万円であるといわれているので、内容次第では高い費用対効果が得られるでしょう。

参考:インターンシップの実施にかかる費用、相場を徹底解説(ガクセイ協賛)

企業の採用サイト

自社の採用サイトでは掲載情報や文字数の制限なく、会社の情報を就活生へアピールできます。制限をかけることなく自社の魅力を就活生へ伝えたいのであれば、自社の採用サイトを活用しましょう。

メリット

自社の採用サイトを活用するメリットとして、以下の3つがあげられます。

・採用コストの抑制

・採用スピードの向上

求人媒体と紐づけて自社の採用サイトを活用すれば、掲載料金を仲介会社へ支払う必要がないため採用コストの抑制につながります。また、出稿手続きや求人情報の反映まで待機する必要がないので、スピーディーな人員補充が実現できるでしょう。

デメリット

自社の採用サイトを活用したとしても、自社に興味のある学生からしか応募が来ない可能性があります。知名度が低い企業や幅広い学生から採用したい会社は、自社の採用サイトの活用は不向きです。

費用感

自社の採用サイトの維持に必要な費用は、月額数千円~数万円です。ただ、採用サイトの制作を外部へ依頼すると、100~300万円ほど費用が掛かる可能性があります。

参考:採用サイトの制作費用相場は100万円~300万円!コスパを高めるコツを紹介

関連記事:人事必見!オファーボックス(OfferBox)の評判を企業・学生ごとに解説

▼新卒採用でダイレクトリクルーティングを活用する際は、SONYや東京スポーツ新聞社が利用する月額9万円〜の「PRO SCOUT 新卒」がお勧めです。

多様化する新卒採用手法の選び方

効果的な新卒の採用手法を選ぶポイントとして、以下の2つが挙げられます。

・費用対効果

・学生層が会社と適しているのか

費用対効果

新卒の採用予定人数や予算まで総合的に含めた採用計画にマッチした手法を選ばなければ費用や時間の浪費となり、生産性が下がったり経営を圧迫してしまう可能性があります。

採用手法ごとにかかる費用を見積もったうえで、自社にとって最も費用対効果が良いであろう手法を選ぶことが大切です。

学生層が会社と適合しているか

採用手法によって利用している学生層は異なります。自社が求めている人物像を明確化したうえで採用手法を選ぶべきです。

「こういう学生が欲しい」というペルソナが曖昧な状態では採用自体が難しくなったり、採用までいったとしてもミスマッチが起こりがちです。

まずはどういう人材を採りたいのか明確にしてからスカウトを行うようにしましょう。

関連記事:スカウト型の新卒採用は効果的な採用手法?メリット・デメリットについてもご紹介

▼新卒採用でダイレクトリクルーティングを活用する際は、SONYや東京スポーツ新聞社が利用する月額9万円〜の「PRO SCOUT 新卒」がお勧めです。

新卒の採用手法で多い悩み

新卒における採用手法に多い悩みとして、以下の3つがあげられます。

・エントリーが集まらない

・優秀な学生と出会えない

・一人あたりの採用単価を抑えたい

上記の悩みは、すべてダイレクトリクルーティングの活用で解決ができます。

エントリーが集まらない

例えば「エントリーが集まらない」という悩みに対しては、求人広告や人材紹介は待つことしかできない、いわば「守りの採用」ですが、ダイレクトリクルーティングであればこちらから能動的にスカウトを送ることで「攻めの採用」ができます。

優秀な学生と出会えない

また「優秀な学生と出会えない」という悩みを抱えている企業に対しても、ダイレクトリクルーティングでは学生のプロフィールや自己PRを確認できるので、こちらが優秀と判断した学生にのみアプローチすることができます。

一人あたりの採用単価を抑えたい

「一人あたりの採用単価を抑えたい」という悩みに対しても、求人媒体への掲載料金や人材紹介と比較すると料金をリーズナブルに抑えられる可能性があります。

このように、ダイレクトリクルーティングでは新卒を採用する際に抱えがちのさまざまな悩みを解消することが可能です。

関連記事:新卒採用におけるダイレクトリクルーティング 6つのメリット | 導入に適した企業の特徴と運用成功のコツ

新卒採用手法が決まった後の流れ

新卒の採用手法が決まった後にするべきこととして、以下の2つがあげられます。

・選考の実施(面接・webテストなど)

・入社フォロー

選考の実施

新卒の採用手法が決まったら選考を実施しましょう。選考形式は何を就活生に求めるのかで決定してください。例えば、就活生の人柄を重視するのであればカジュアル面談や、複数回の面接で採用者を決めるとよいでしょう。

しかし、一定の学力を兼ね備えた人材を採用したいのであれば、面接とWebテストを並行して実施するべきです。

入社フォロー

新卒採用をする際は必ず内定者フォローを実施するようにしましょう。

例えば、内定者同士で交流を深める企業研修を実施したり、社員も交えた食事会を実施したりして内定者フォローを定期的にするとよいでしょう。新卒の採用手法が決定したときには、選考や内定者フォローの方法を決定してください。

内定後のフォローが手厚ければ内定者からの信頼度が高くなり、企業の評判の向上やリファラル採用につながったりなど、多くのメリットがあります。

関連記事:採用広報が上手い企業の特徴や重要性|ブランディングとの違いは?

新卒採用にお困りではありませんか?

新卒採用の母集団形成や欲しい人材からの応募が来ない企業に役立つのが、ソニーや東京スポーツ新聞社が導入した「PRO SCOUT 新卒」です。

新卒採用の最新トレンド及び他社の成功実例を元に、効果的なスカウト文章の提案から、独自の分析ツールを利用したターゲティング、プロフィールを読み込んだ上での丁寧な個別文章の作成までを実施します。

1回のみのスポット対応や、1ヶ月に1000通などの大量配信も可能です!下記のサービス資料をぜひお役立てください。

まとめ

今回は、高い効果が得られる新卒の採用手法の種類やメリット、選び方について紹介しました。新卒で実現できる採用手法には、就職サイトや新卒紹介サービス、合同説明会などがあります。

しかし、従来の採用方法であれば費用が高額だったり、自社のニーズを満たした学生からの応募がきにくかったりなどのデメリットがあります。

そこでダイレクトリクルーティングを実施すれば、以下の魅力を得られるでしょう。

・すぐに自社に関する興味を抱いてもらえる

・自社の社風やニーズにマッチした求職者を採用できる

・採用コストを最小限に抑えられる

今回紹介したポイントを押さえたうえで、どの採用手法を自社へ導入するべきなのかを決定しましょう。

投稿者プロフィール

- 株式会社VOLLECT CEO

- 「ダイレクトリクルーティングの教科書」著者。日経トレンディや東洋経済への寄稿も果たす。新卒でパーソルキャリア株式会社にてクライアントに対して採用コンサルティングに従事。その後、外資系コンサル企業の採用支援をする中でダイレクトリクルーティングの魅力に気づき株式会社VOLLECTを創業。スカウト採用支援実績は500社超。