【事例・テンプレート付】採用ピッチ資料の作り方|ノンデザイナーでも失敗しない構成とデザインのコツ

採用ピッチ資料は、無料のテンプレート活用で驚くほど簡単に作成できます。この記事では、800社以上の採用を支援したプロが、応募が増える資料の構成要素から、ノンデザイナーでも失敗しないデザインのコツ、具体的な作り方の5ステップまで徹底解説。採用のミスマッチを減らし、自社の魅力を最大限に伝えましょう。

この記事でわかること

- コピペで使える!採用ピッチ資料の全構成テンプレート

- ノンデザイナーでも安心!失敗しないデザインの3つのルール

- 明日から使える!有名企業やスタートアップの優れた事例集

採用担当者必見!

【テンプレート付き】採用ピッチ資料の作り方

応募が増える資料の構成要素から、ノンデザイナーでも失敗しないデザインのコツ、具体的な作り方の5ステップまで徹底解説。

資料をダウンロードする目次

なぜ今、採用ピッチ資料が“必須”なのか?

採用市場の激化と価値観の多様化により、候補者とのミスマッチが増加。企業のありのままの姿を伝える採用ピッチ資料が、効果的な採用の鍵を握るため。

「採用ピッチ資料」と聞いて、あなたはどんなイメージを持ちますか?

「また作るものか増えるのか…」と感じたかもしれませんが、実はこの資料こそ、現代の採用活動における最も強力な武器の一つなのです。

会社説明資料との決定的な違い

従来の会社説明資料との違いは、その目的にあります。

会社説明資料が、株主や顧客向けに事業内容を「説明」するためのものだとすれば、採用ピッチ資料は、未来の仲間となる候補者に向けて、自社の魅力を伝え「惹きつける(Attract)」ためのものです。

そのため、事業内容だけでなく、働く人、組織の文化、そして時には会社の抱える課題といった、よりリアルな情報を伝えることが重視されます。

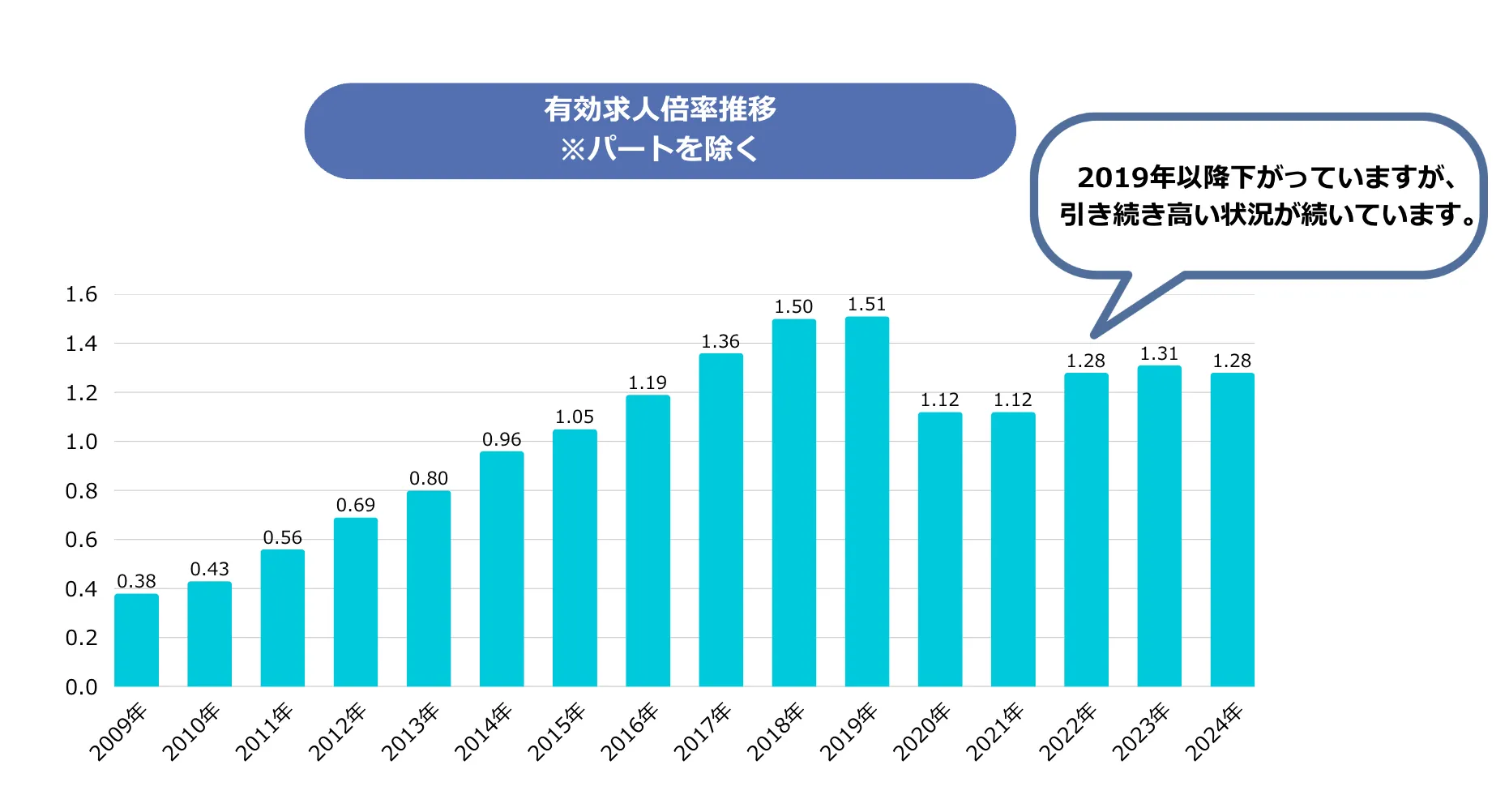

採用市場の変化とミスマッチという課題

厚生労働省のデータが示すように、日本の採用市場は求職者優位の状況が続いており、企業は候補者から「選ばれる」立場にあります。

このような状況下で、給与や待遇といった条件面だけで差別化を図ることは困難です。

候補者は「この会社で働くことで、どんな経験が得られるのか」「どんな仲間と、どんな価値観を大切に働けるのか」という、より本質的な情報を求めています。

この期待に応えられず、入社後に「こんなはずじゃなかった」というミスマッチが起きてしまうと、早期離職につながり、採用コストが無駄になるだけでなく、既存社員の士気にも影響を与えかねません。

採用ピッチ資料は、このミスマッチを未然に防ぎ、貴社に本当にフィットする人材を引き寄せるための、いわば「相互理解を促進するツール」なのです。

【テンプレート】これさえ押さえればOK!採用ピッチ資料の全構成要素15選

企業の「Why-What-How」を伝える15の要素を網羅。ミッションや事業内容から、カルチャー、働く環境、そして未来の展望まで、候補者が知りたい情報を全て盛り込む。

「じゃあ、具体的に何を書けばいいの?」という疑問にお答えします。

私が多くの企業様を支援する中で体系化した、候補者の心を動かす15の構成要素をテンプレートとしてご紹介します。この流れに沿って情報を埋めていくだけで、説得力のある資料の骨格が完成します。

基本情報ブロック(Who/What – 私たちは何者か)

まずは「私たちは何者で、どこへ向かっているのか」という会社の根幹を伝えるパートです。

- ① 表紙: 候補者の興味を引くキャッチーなタイトルを記載します。(例:「〇〇でNo.1を目指す、私たちの航海図」)

- ② 会社概要: 設立年、所在地、代表者名など、基本的なファクトを簡潔にまとめます。

- ③ Mission / Vision / Value: 「なぜこの会社が存在するのか」という最も重要なメッセージを伝えます。

- ④ 事業内容・ビジネスモデル: 「何をして、どうやって収益を上げているのか」を、業界知識がない人にも分かるように図解などを交えて解説します。

- ⑤ 市場の魅力と今後の成長性: 会社の未来に期待を持ってもらえるよう、市場の動向や自社のポテンシャルを示します。

カルチャー・働く環境ブロック(How – どのように働くか)

次に、候補者が最も知りたい「入社後の働き方」を具体的にイメージさせるパートです。

- ⑥ 組織カルチャー・行動指針: 大切にしている価値観や、社員に求める行動を具体例と共に示します。

- ⑦ メンバー紹介: どんな経歴や想いを持った仲間がいるのか、写真付きで紹介すると親近感が湧きます。

- ⑧ 働き方・制度: 福利厚生、リモートワークやフレックスタイムの導入実態など、リアルな働き方を伝えます。

- ⑨ 給与・評価制度: どのような基準で評価され、それがどう報われるのか、透明性をもって示します。

- ⑩ 技術スタック・開発環境: エンジニア採用の場合は、使用している技術やツールを詳細に記載することが極めて重要です。

採用情報ブロック(Join Us – 一緒に働きませんか)

最後に、具体的なアクションへと繋げるパートです。

- ⑪ 求める人物像: スキル面だけでなく、どんな価値観の人と一緒に働きたいかを明確に伝えます。「こういう人は合わないかもしれない」という情報も有効です。

- ⑫ 募集ポジション一覧: 現在募集中のポジションと、各ポジションで期待する役割を記載します。

- ⑬ 選考プロセス: 応募から内定までの流れや期間を明示し、候補者の不安を解消します。

- ⑭ カジュアル面談のご案内: 「まずは話だけ聞いてみたい」という候補者のために、気軽に接点を持てる場を設けます。

- ⑮ Appendix: よくある質問への回答や、会社の沿革などを補足情報としてまとめます。

採用ピッチ資料 構成要素チェックリスト

| カテゴリ | 構成要素 | チェック |

|---|---|---|

| 基本情報ブロック | ① 表紙(惹きつけるタイトル) | ☐ |

| ② 会社概要(基本的なファクト) | ☐ | |

| ③ Mission / Vision / Value(なぜ存在するのか) | ☐ | |

| ④ 事業内容・ビジネスモデル(何で稼いでいるのか) | ☐ | |

| ⑤ 市場の魅力と今後の成長性(どこへ向かうのか) | ☐ | |

| カルチャー・環境ブロック | ⑥ 組織カルチャー・行動指針 | ☐ |

| ⑦ メンバー紹介(どんな人がいるのか) | ☐ | |

| ⑧ 働き方・制度(福利厚生、リモートワークなど) | ☐ | |

| ⑨ 給与・評価制度 | ☐ | |

| ⑩ 技術スタック・開発環境(エンジニア向け) | ☐ | |

| 採用情報ブロック | ⑪ 求める人物像(スキルとカルチャーフィット) | ☐ |

| ⑫ 募集ポジション一覧 | ☐ | |

| ⑬ 選考プロセス | ☐ | |

| ⑭ カジュアル面談のご案内 | ☐ | |

| ⑮ Appendix(よくある質問、会社沿革など) | ☐ |

採用のプロが教える!資料作成の具体的な5ステップ

「誰に・何を」伝えるか目的を定め、情報を収集。構成案を元に肉付けし、デザインを整え、公開・改善する。この5ステップで、誰でも効果的な資料が作成可能。

構成要素がわかったら、いよいよ作成です。以下の5ステップに沿って進めれば、迷うことなく形にできます。

Step 1: 目的とターゲット(ペルソナ)の明確化

誰に、何を伝えて、どうなってほしいのかを最初に定義します。「3年目のWebエンジニアに、自社の技術的挑戦の魅力を伝え、カジュアル面談に応募してもらう」のように、具体的に設定しましょう。

Step 2: 情報収集と素材の整理

先の15項目に沿って、社内の各部署から情報を集めます。既存の資料、社員へのヒアリング、写真素材などを一箇所に集約しましょう。

Step 3: 構成案に沿ったライティング

集めた情報を、構成案の各スライドに落とし込んでいきます。

✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

【結論】: 最初から完璧な文章を目指さないでください。まずは箇条書きで良いので、各スライドで伝えたい情報をラフに埋めていくことから始めましょう。

実は、私が800社以上支援してきた中で、資料作成が止まってしまう一番の原因が「完璧主義」でした。美しい文章は後からいくらでも推敲できます。まずはとにかく、情報を配置して全体像を完成させることが、成功への最短ルートです。

Step 4: デザインと図解の作成

文章が固まったら、デザインのフェーズです。ノンデザイナーでも大丈夫。詳しくは次のセクションで解説します。

Step 5: 公開とフィードバックによる改善

完成したら、まずは社内や親しい知人に見てもらい、フィードバックをもらいましょう。そして、Webサイトなどで公開し、実際の候補者の反応を見ながら改善を繰り返していくことが重要です。

【競合との差別化点①】ノンデザイナーでも失敗しない!デザイン3つのコツ

Canvaなどのツールでテンプレートを活用し、フォントは1〜2種類、メインカラーは3色以内に絞る。この3つのルールを守るだけで、見やすく統一感のあるデザインが実現。

「デザインの経験なんてない…」という方もご安心ください。専門家でなくても、以下の3つのルールを守るだけで、資料は格段にプロフェッショナルな印象になります。

コツ1:Canvaのテンプレートを徹底活用する

ゼロからデザインを考える必要はありません。

Canva のような無料デザインツールには、プロが作成した高品質なプレゼンテーション用テンプレートが豊富に用意されています。自社のイメージに合うものを選び、テキストや写真を差し替えるだけで、驚くほど見栄えの良い資料が完成します。

コツ2:文字のルールを統一する

資料全体でフォントの種類とサイズに一貫性を持たせましょう。

- フォントの種類: 可読性の高いゴシック体(Windowsなら「メイリオ」、Macなら「ヒラギノ角ゴ」、Webフォントなら「Noto Sans JP」など)を、原則として1種類、多くても2種類に絞ります。

- 文字のサイズ: 見出しは28pt、本文は16ptのように、役割ごとにサイズを固定すると、情報が整理されて見やすくなります。

✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

【結論】: 色々なフォントを使って個性を出したくなる気持ちは分かりますが、それが逆に素人っぽく見える最大の原因です。まずは1つのフォントファミリーの中で、太さ(Weight)を変えるだけで強弱をつけるテクニックを試してみてください。

実は、私自身も昔は様々なフォントを試しては、まとまりのない資料を作っていました。しかし、優れたデザインは常にシンプルです。この経験から、読者の皆さんには「制限こそが、良いデザインを生む」ということを知ってほしいと願っています。

コツ3:配色のルールを統一する

色は資料の印象を大きく左右しますが、使いすぎは禁物です。基本は3色に絞り込みましょう。

- ベースカラー(70%): 背景などに使う白や薄いグレー。

- メインカラー(25%): コーポレートカラーなど、会社の個性を表す色。見出しなどに使います。

- アクセントカラー(5%): 最も目立たせたい部分(ボタンやグラフの一部など)に使う色。メインカラーの反対色などが効果的です。

このルールを守るだけで、統一感があり、かつ重要な部分が際立つデザインになります。

【競合との差別化点②】参考にしたい採用ピッチ資料事例

SmartHR社の網羅性、aRcare社のリアルさなど、優れた事例を「なぜ良いのか」というプロの視点で分析。自社資料作成のヒントとして具体的な要素を抽出する。

理論だけでなく、優れた実践例から学ぶことも非常に重要です。ここでは、特に参考になる公開事例を、私が考える「成功のポイント」と共に解説します。

SmartHR社

出典: SmartHR会社紹介資料

- ここがスゴい!: SmartHR社の資料が素晴らしいのは、その圧倒的な情報量と透明性です。事業内容はもちろん、「退職した人の理由」や「評価制度の課題」といったネガティブになりうる情報まで包み隠さず公開しています。

- 自社で真似できるポイント: この「正直さ」こそが、候補者の信頼を勝ち取る最大の要因です。自社の良い面だけでなく、課題や「伸びしろ」も誠実に伝える姿勢は、ぜひ参考にすべきです。

【競合との差別化点③】よくある失敗談と作った後の“正しい”活用法

「自慢話ばかり」「情報が古い」といった失敗を避け、スカウトメールや面接、リファラル採用など、複数のチャネルで戦略的に活用することが成功への鍵。

素晴らしい資料が完成しても、それで終わりではありません。ここでは、多くの企業が陥りがちな罠と、その効果を最大化するための活用法をお伝えします。

採用担当者が陥りがちな3つの罠

- 罠1:ただの“自慢話”になっている

良いところばかりを並べ立てた資料は、候補者から見ると「本当かな?」と胡散臭く見えてしまいます。成功体験だけでなく、課題や失敗談も語ることで、人間味と信頼が生まれます。 - 罠2:情報が更新されず、実態と乖離している

会社の状況は日々変化します。半年前の制度や組織体制が、今も同じとは限りません。古い情報を載せたままだと、不信感の原因になります。 - 罠3:作っただけで満足し、活用されていない

これが最も多い失敗パターンです。資料は、候補者の目に触れて初めて価値を持ちます。

✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

【結論】: 作成した資料は「生き物」です。採用チームで「半年に一度」など、定期的に見直すサイクルを必ず作ってください。

実は、私が支援したある企業では、素晴らしい資料を作ったにも関わらず、採用サイトの片隅に置かれたままでした。これでは宝の持ち腐れです。この経験から、読者の皆さんには「資料は作るまでが5割、活用が5割」という意識を持ってほしいと心から願っています。

効果を最大化する活用シーン7選

資料は様々な採用タッチポイントで活用できます。

- スカウトメールにURLを記載する

- カジュアル面談の冒頭で一緒に見ながら話す

- 面接日程の案内メールに添付する

- 求人媒体の企業ページに掲載する

- 社員に友人紹介(リファラル採用)を依頼する際に共有する

- 自社の採用ブログやnoteに掲載する

- 採用イベントに登壇する際の自己紹介資料として活用する

よくある質問(FAQ)

作成ツールはCanvaやPowerPointが主流。費用は内製なら無料から可能で、外注すると30万円以上が相場。ページ数は30〜50ページ程度が一般的。

Q1. 作成におすすめのツールは?

A. デザインに自信がないならCanvaがおすすめです。豊富なテンプレートから選べます。使い慣れているならPowerPointやGoogleスライドでも全く問題ありません。重要なのはツールより中身です。

Q2. 作成にかかる費用や外注相場は?

A. 内製する場合は、ツールの無料プランを使えば0円から可能です。デザインやコンテンツ制作を外注する場合、30万円~100万円以上が相場ですが、依頼範囲によって大きく変動します。

Q3. 適切なページ数はどれくらい?

A. 一概には言えませんが、30~50ページ程度に収めている企業が多いです。情報量が多すぎると読んでもらえません。詳細情報はAppendixにまとめるなど、緩急をつけるのがポイントです。

Q4. ネガティブな情報はどこまで書くべき?

A. 「退職理由」「事業の課題」「福利厚生の未整備な点」など、候補者が入社後に直面しうる現実的な課題は、誠実に開示することが推奨されます。ただし、企業の機密情報や個人を特定できる情報は避けるべきです。

まとめ:テンプレートを使って、まずは“たたき台”を作ってみよう

採用ピッチ資料の目的は、自社のリアルを伝えミスマッチをなくすこと。本記事のテンプレートを使い、まずはたたき台を作成し、チームで改善していくことが成功の第一歩。

ここまで、採用ピッチ資料の重要性から具体的な作り方、デザインのコツまで解説してきました。

この記事の要点をまとめます。

- 目的は「惹きつける」こと: 会社説明ではなく、候補者の心を動かし、リアルを伝えてミスマッチを防ぐのがゴール。

- 型(テンプレート)を使おう: 構成要素15選に沿えば、伝えるべき情報が漏れなく整理できる。

- デザインは3つのルールでOK: 「テンプレート活用」「文字の統一」「色の統一」で誰でもプロ並みの仕上がりに。

✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

【結論】: 最初から100点の完璧な資料を目指す必要はありません。60点のたたき台でも、無いよりはずっと良いのです。まずはこの記事のテンプレートをコピーして、あなたの会社の言葉で埋めてみてください。

実は、私が知る成功企業の多くも、最初は手作り感のある資料からスタートしています。大切なのは、まず一歩を踏み出し、候補者の声を聞きながら改善を続けていくことです。その一歩が、未来の素晴らしい仲間との出会いに繋がっています。

採用担当者必見!

【テンプレート付き】採用ピッチ資料の作り方

応募が増える資料の構成要素から、ノンデザイナーでも失敗しないデザインのコツ、具体的な作り方の5ステップまで徹底解説。

資料をダウンロードするダイレクトリクルーティング運用に困ったら「PRO SCOUT」

ダイレクトリクルーティングに特化した採用支援「PRO SCOUT」を提供しています。

800社以上の導入実績を持つPRO SCOUTでは、ダイレクトリクルーティングを用いてのご支援を中心に個社ごとにマッチした人材の採用代行を行っています。

戦略策定、KGI/KPI設定、スカウト文面・求人作成、スカウト配信、カジュアル面談、

数値レポーティング、レクチャーまですべてお任せいただけます。

「マンパワーが足りない」「媒体を上手く活用できていない」といったお悩みをお持ちでしたら、

ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

- 株式会社VOLLECT CEO

- 「ダイレクトリクルーティングの教科書」著者。日経トレンディや東洋経済への寄稿も果たす。新卒でパーソルキャリア株式会社にてクライアントに対して採用コンサルティングに従事。その後、外資系コンサル企業の採用支援をする中でダイレクトリクルーティングの魅力に気づき株式会社VOLLECTを創業。スカウト採用支援実績は800社超。

最新の投稿

中途採用事例2025.10.17【株式会社ネットスターズ様】有効パイプラインが「ほぼ倍」に!難関PMポジションの採用決定

中途採用事例2025.10.17【株式会社ネットスターズ様】有効パイプラインが「ほぼ倍」に!難関PMポジションの採用決定

採用2025.10.02採用ピッチ資料制作代行11選!メリットや活用場面も紹介!

採用2025.10.02採用ピッチ資料制作代行11選!メリットや活用場面も紹介!  採用・人事向けコラム2025.09.25【すぐ使えるテンプレート付】採用ペルソナとは?ペルソナの作り方と失敗しないコツを解説

採用・人事向けコラム2025.09.25【すぐ使えるテンプレート付】採用ペルソナとは?ペルソナの作り方と失敗しないコツを解説