採用戦略に活用できるフレームワーク8選!立案から実行までの手法を解説

事業拡大に伴って採用活動に力を入れているのに、なかなか自社にマッチする優秀な人材を獲得できない。求人媒体やエージェントに頼りがちで、採用ターゲットの流入数も限られている。そんな悩みを抱えていませんか。

限られた採用コストとリソースで最大の成果を出すには、採用戦略そのものを見直すことが大切です。効果的な戦略を立てるには、体系的なアプローチが欠かせません。

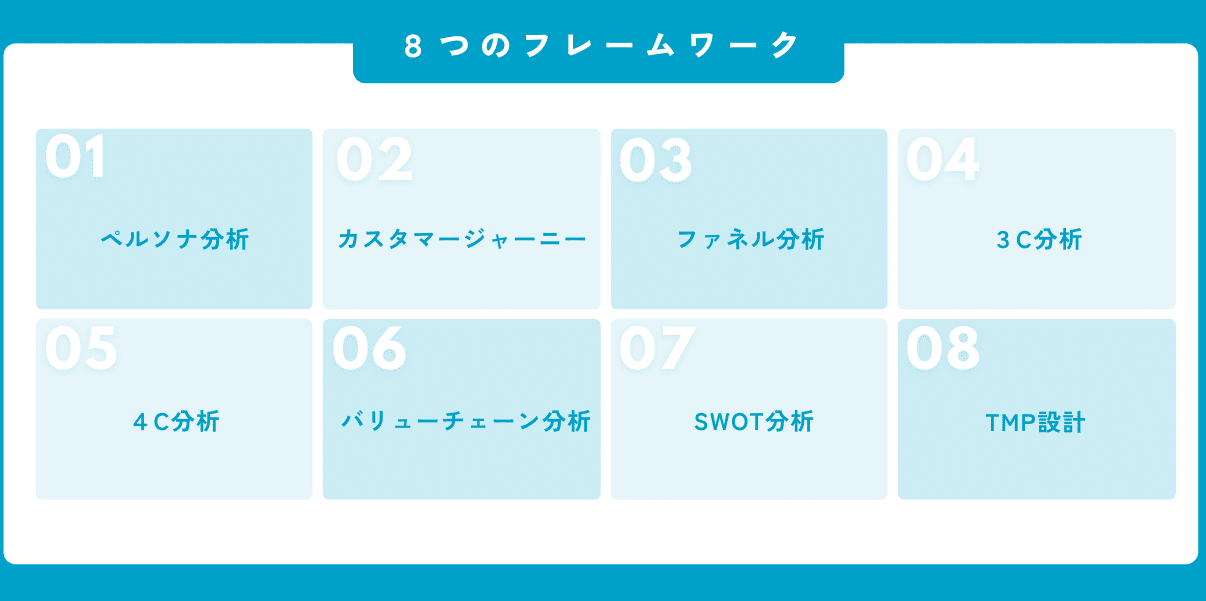

本記事では、採用戦略の立案に使える実践的なフレームワークを8つ厳選してご紹介します。具体的な活用手順から注意点まで詳しく解説するので、自社の採用課題解決に最適なフレームワークを見つけて、効果的な採用戦略を立てられるはずです。

「優秀な人材にアプローチしたい」「スカウト返信率が悪い」等にお悩みの方は、ダイレクトリクルーティング代行「PRO SCOUT」をご活用ください。

こちらからサービスの詳細や導入事例をご覧いただけます。

採用担当者必見!

800社以上が導入したスカウト代行「PRO SCOUT」

スカウト文面の作成、配信、数値振り返り、スカウト媒体のご提案、日程調整、カジュアル面談など、包括的にダイレクトリクルーティングをご支援いたします。

サービス内容や料金を見る目次

採用戦略の立案に応用できるフレームワーク

採用戦略を体系的に設計するには、適切なフレームワークの活用が効果的です。採用活動の各段階で使える代表的な8つのフレームワークを見ていきましょう。

ペルソナ分析

ペルソナ分析は、理想的な候補者像を明確にする重要なフレームワークです。採用で活用する際は、年齢や職歴といった基本情報だけでなく、価値観や求める働き方まで詳細に設定しましょう。

複数のペルソナを設定すると、より効果的なアプローチができます。実際の面接や既存社員へのヒアリングを通じて現実的なペルソナを作り、時代の変化に合わせて定期的に見直すことも大切です。詳細なペルソナがあれば、採用メッセージの精度が上がり、効率的なターゲティングができるようになります。

カスタマージャーニー

カスタマージャーニーマップを採用プロセスに適用すると、候補者が企業を認知してから実際に入社するまでの体験を最適化できます。各段階で候補者がどんな感情を抱き、どんな疑問や不安を感じるかを理解すれば、適切なタイミングで適切な情報提供やサポートができるようになります。

選考プロセスでは、候補者の不安を取り除き、企業への理解を深めてもらう工夫が重要です。内定後から入社までの期間も、候補者の期待と現実のギャップを埋める大切な時期として、継続的なコミュニケーションを心がけてください。優れた候補者体験を設計すれば、採用成功率の向上と企業ブランド強化を同時に実現できます。

ファネル分析

採用プロセスをファネルとして捉えると、どの段階で候補者が離脱しているかを数値で把握できます。認知から応募、書類選考、面接、内定承諾、入社に至る各段階の通過率を測定して、採用活動のボトルネックを特定しましょう。

効果を測定してボトルネックを明確にすれば、効果的な投資ができます。例えば、応募数は十分でも書類選考通過率が低いなら、求人内容の見直しが必要かもしれません。最終面接での辞退率が高い場合は、面接プロセスの改善が求められます。データに基づいた改善で、採用効率を大幅に向上させられるはずです。

3C分析

3C分析では、自社(Company)、競合(Competitor)、候補者(Candidate)の三つの観点から採用市場を分析します。自社分析では、組織文化、待遇、成長性、技術力などの強みと弱みを客観的に評価しましょう。

競合分析では、同じような人材を狙っている他社の採用手法、待遇水準、ブランド力を調査して、自社の相対的なポジションを理解します。

候補者分析では、ターゲットとする人材の価値観や転職で重視するポイントを把握することが大切です。三つの要素を総合的に分析すると、自社が採用市場でどのようなポジションを取るべきかが見えてきます。

4C分析

4C分析は、候補者視点での価値提案を設計するフレームワークです。候補者価値(Customer Value)では、入社することで候補者が得られる具体的なメリットを明確にします。

コスト(Cost)の観点では、候補者が転職に伴って支払う対価を考慮します。

利便性(Convenience)では、応募から入社までのプロセスがいかに候補者にとって負担の少ないものになっているかを検討しましょう。

コミュニケーション(Communication)では、一方的な情報発信ではなく、候補者との双方向のやり取りを通じて信頼関係を構築することを重視します。候補者中心の価値設計で、魅力的な採用ブランドを構築できます。

バリューチェーン分析

採用活動全体をバリューチェーンとして捉えると、各工程での価値創造と効率化の機会を発見できます。求人企画から集客、選考、内定、オンボーディングに至る主要活動と、それを支える採用ツール、データ分析、ブランディングなどの支援活動を体系的に整理しましょう。

各工程で付加価値を生み出せているか、無駄な作業はないか、他の工程との連携は適切かといった観点で分析すると、採用プロセス全体を最適化できます。特に採用から定着までを一貫したプロセスとして捉え、入社後の活躍につながる採用活動を設計することが重要です。

SWOT分析

SWOT分析では、自社の採用における強み(Strengths)と弱み(Weaknesses)、市場の機会(Opportunities)と脅威(Threats)を整理します。強みには企業文化、技術力、成長性、働きやすさなどが含まれ、弱みには知名度不足、待遇面の課題、採用力の不足などが含まれます。

機会には、働き方改革の進展、DXの加速、価値観の多様化などの社会変化があります。脅威には競合他社の積極的な採用活動、人材不足の深刻化、経済状況の悪化などがあります。これらの要素を組み合わせることで、自社の強みを活かして機会を捉える戦略や、弱みを補強して脅威に対処する戦略を立案できます。

TMP設計

Talent Management Platform設計では、採用を単発の活動ではなく、継続的な人材マネジメントの一部として位置づけます。採用から育成、評価、定着までを統合的に管理し、長期的な組織力向上を目指します。

具体的には、候補者データベースを構築して継続的な関係を維持したり、既存社員の成長データを採用要件の最適化に活用したり、リファラル制度を体系化して社員の力を借りた採用を推進したりします。こうしたアプローチで、単なる人員補充を超えた戦略的な人材獲得が可能になります。

フレームワークを活用して採用戦略を立案する5STEP

効果的な採用戦略を立てるには、フレームワークを体系的に活用した5つのステップを踏むことが大切です。各ステップで適切なフレームワークを選択し、段階的に戦略を構築していきましょう。

STEP 1 | 事業戦略と組織課題の整理

SWOT分析や3C分析を活用して、事業計画と連動した人材ニーズを明確にします。現在の組織体制と理想的な組織体制をバリューチェーン分析で比較し、量的・質的なギャップを特定しましょう。

採用の優先度と緊急度を整理して、限られたリソースを効果的に配分する基盤を構築します。事業戦略から逆算した人材計画があれば、戦略的な採用活動の方向性を定められます。組織課題の明確化は、後続ステップでのフレームワーク選択にも影響する重要な基盤となります。

STEP 2 | ペルソナ設計とターゲットの明確化

ペルソナ分析フレームワークを使って、理想的な候補者像を詳細に設計します。スキルや経験に加え、価値観や働き方の志向まで含めた立体的なペルソナを作ることが大切です。

既存社員の分析結果と市場調査を組み合わせ、精度の高いターゲティングとセグメント別アプローチ方法を決定します。複数のペルソナを設定すると、多様な人材へのアプローチが可能になり、採用の幅を広げられます。

STEP 3 | チャネルとプロセスの選定

ファネル分析で採用プロセス全体を最適化し、カスタマージャーニーマップでターゲットペルソナに最適なチャネルを選定します。各段階での評価基準と進行方法を明確にし、効率性と候補者体験向上を両立させましょう。

ROI最大化のための予算配分も決定します。ペルソナごとに最適な接点を設計すれば、効果的なリーチと高い成約率を実現できます。プロセス設計では、候補者の負担軽減と企業側の効率性のバランスを考慮することが重要です。

STEP 4 | ブランディングとコミュニケーション設計

4C分析を活用して候補者視点での価値提案を設計し、魅力的な採用ブランドを構築します。一貫したメッセージングとコンテンツ戦略で企業の魅力を効果的に伝えましょう。

面接官のコミュニケーションスキル向上を通じて、候補者との信頼関係構築を図ります。ブランディングは長期的な投資として捉え、継続的な情報発信とエンゲージメント向上に取り組むことが大切です。

STEP 5 | 成果検証と改善

TMP設計の観点から包括的なKPIを設定し、継続的な効果測定体制を構築します。ファネル分析による定期的なデータ分析で課題を特定し、PDCAサイクルを回して戦略を改善しましょう。

候補者満足度調査や新手法の検証を通じて、競争力のある採用活動を維持します。データドリブンなアプローチで、継続的な改善と成果向上を実現できます。

採用戦略の立案にフレームワークを使用する際の注意点

フレームワークは有効なツールですが、使用する際にはいくつかの注意点があります。適切に活用して効果を最大化し、陥りがちな落とし穴を回避しましょう。

フレームワークありきな状態にならないこと

フレームワークは問題解決のための有効なツールですが、使うこと自体が目的になってしまうリスクがあります。現状の課題を明確に定義し、その課題解決に最も適したフレームワークを選択することが大切です。

場合によっては、既存のフレームワークをカスタマイズしたり、複数のフレームワークを組み合わせたりする柔軟性も必要です。フレームワークは手段であり、目的は採用成功であることを常に意識しましょう。課題解決に必要な分析ができれば、必ずしも完璧にフレームワークに当てはめる必要はありません。

現場との温度差が生まれる

採用戦略が理論的で完璧に見えても、実際の採用現場で実行できなければ意味がありません。現場の採用担当者や面接官が戦略を理解し、納得して実行できる内容にすることが重要です。

戦略立案の段階から現場メンバーを巻き込み、彼らの経験や知見を積極的に取り入れることで、実行可能性の高い戦略を作れます。

また、戦略を実行する過程で生じる現場からのフィードバックを真摯に受け止め、必要に応じて戦略を修正する柔軟性も大切です。理論と実践のバランスを保ちながら、現場と一体となって採用活動を進めることが成功の鍵となります。

候補者視点が抜け落ちることがある

企業側の都合や効率性を重視するあまり、候補者の体験や感情を軽視してしまうことがあります。優秀な人材ほど複数の選択肢を持っており、候補者体験の質が企業選択の重要な判断材料となります。

採用プロセスの各段階で候補者がどのような体験をし、どのような感情を抱くかを常に意識することが重要です。候補者インタビューや満足度調査を定期的に実施し、候補者の声を戦略に反映させましょう。また、選考を辞退した候補者からのフィードバックも貴重な改善材料になります。候補者の立場に立って採用プロセスを見直すことで、より魅力的で効果的な採用活動ができるようになります。

入社をゴールとした戦略になりがち

採用活動の真の目標は、優秀な人材に長期的に活躍してもらうことです。入社をゴールとした戦略では、入社後のミスマッチや早期離職といった問題が生じる可能性があります。採用の段階から、入社後の定着や活躍まで見据えた戦略を立てることが大切です。

具体的には、入社後6ヶ月から1年の定着率も重要なKPIとして設定し、オンボーディングプロセスも採用戦略の一部として位置づけます。また、採用時の期待値設定を適切に行い、入社後の現実とのギャップを最小化する取り組みも必要です。長期的な人材育成計画との連携を図ることで、真に価値のある採用活動を実現できます。

無理やり複数のフレームワークを使おうとしない

多くのフレームワークを使用することで分析の質が向上すると考えがちですが、必要以上に複雑化してしまうと、かえって本質を見失ってしまう可能性があります。課題の性質に応じて最適なフレームワークを1〜2個選択し、シンプルで実行可能な戦略を重視することが重要です。

フレームワーク間で重複する部分があれば整理し、効率化を図りましょう。また、一度にすべてのフレームワークを適用するのではなく、段階的に導入して効果を検証しながら拡張していくアプローチも有効です。複雑さよりも実行力を重視し、現場で実際に使える戦略を目指すべきです。

まとめ

採用戦略の立案には、適切なフレームワークの活用が効果的です。ペルソナ分析からTMP設計まで、8つのフレームワークをご紹介しましたが、重要なのは自社の課題に最も適したものを選択することです。

5つのステップを順序立てて実行し、注意点を念頭に置きながらフレームワークを活用すれば、効果的な採用戦略を立案できます。フレームワークはあくまで手段であり、目的は採用成功であることを忘れずに、現場と一体となって戦略的な採用活動を進めていきましょう。

「優秀な人材にアプローチしたい」「スカウト返信率が悪い」等にお悩みの方は、ダイレクトリクルーティング代行「PRO SCOUT」をご活用ください。

こちらからサービスの詳細や導入事例をご覧いただけます。

採用担当者必見!

800社以上が導入したスカウト代行「PRO SCOUT」

スカウト文面の作成、配信、数値振り返り、スカウト媒体のご提案、日程調整、カジュアル面談など、包括的にダイレクトリクルーティングをご支援いたします。

サービス内容や料金を見る投稿者プロフィール

- 株式会社VOLLECT CEO

- 「ダイレクトリクルーティングの教科書」著者。日経トレンディや東洋経済への寄稿も果たす。新卒でパーソルキャリア株式会社にてクライアントに対して採用コンサルティングに従事。その後、外資系コンサル企業の採用支援をする中でダイレクトリクルーティングの魅力に気づき株式会社VOLLECTを創業。スカウト採用支援実績は800社超。

最新の投稿

中途採用事例2025.10.17【株式会社ネットスターズ様】有効パイプラインが「ほぼ倍」に!難関PMポジションの採用決定

中途採用事例2025.10.17【株式会社ネットスターズ様】有効パイプラインが「ほぼ倍」に!難関PMポジションの採用決定

採用2025.10.02採用ピッチ資料制作代行11選!メリットや活用場面も紹介!

採用2025.10.02採用ピッチ資料制作代行11選!メリットや活用場面も紹介!  採用・人事向けコラム2025.09.25【すぐ使えるテンプレート付】採用ペルソナとは?ペルソナの作り方と失敗しないコツを解説

採用・人事向けコラム2025.09.25【すぐ使えるテンプレート付】採用ペルソナとは?ペルソナの作り方と失敗しないコツを解説