AMBIの企業向け使い方ガイド|失敗しない料金・運用術と返信率を劇的に上げる5つのステップを解説

AMBIの導入で失敗したくない人事担当者の方へ。

結論、AMBIは

「主体的にスカウトを運用し、候補者一人ひとりに向き合うリソースを確保できる企業」

に最適なツールです。

この記事では、800社以上の採用支援を行ってきた知見を基に、

費用対効果から、返信率を劇的に上げる5つのステップ、そして最も重要な「よくある失敗談」までを網羅的に解説。

貴社の若手ハイキャリア採用を成功に導きます。

この記事でわかること

- 自社がAMBIを導入すべきかどうかの的確な判断基準

- 成果に直結する具体的な運用ステップとスカウト文面のコツ

- 費用対効果を最大化する料金プランの選び方とROIの考え方

目次

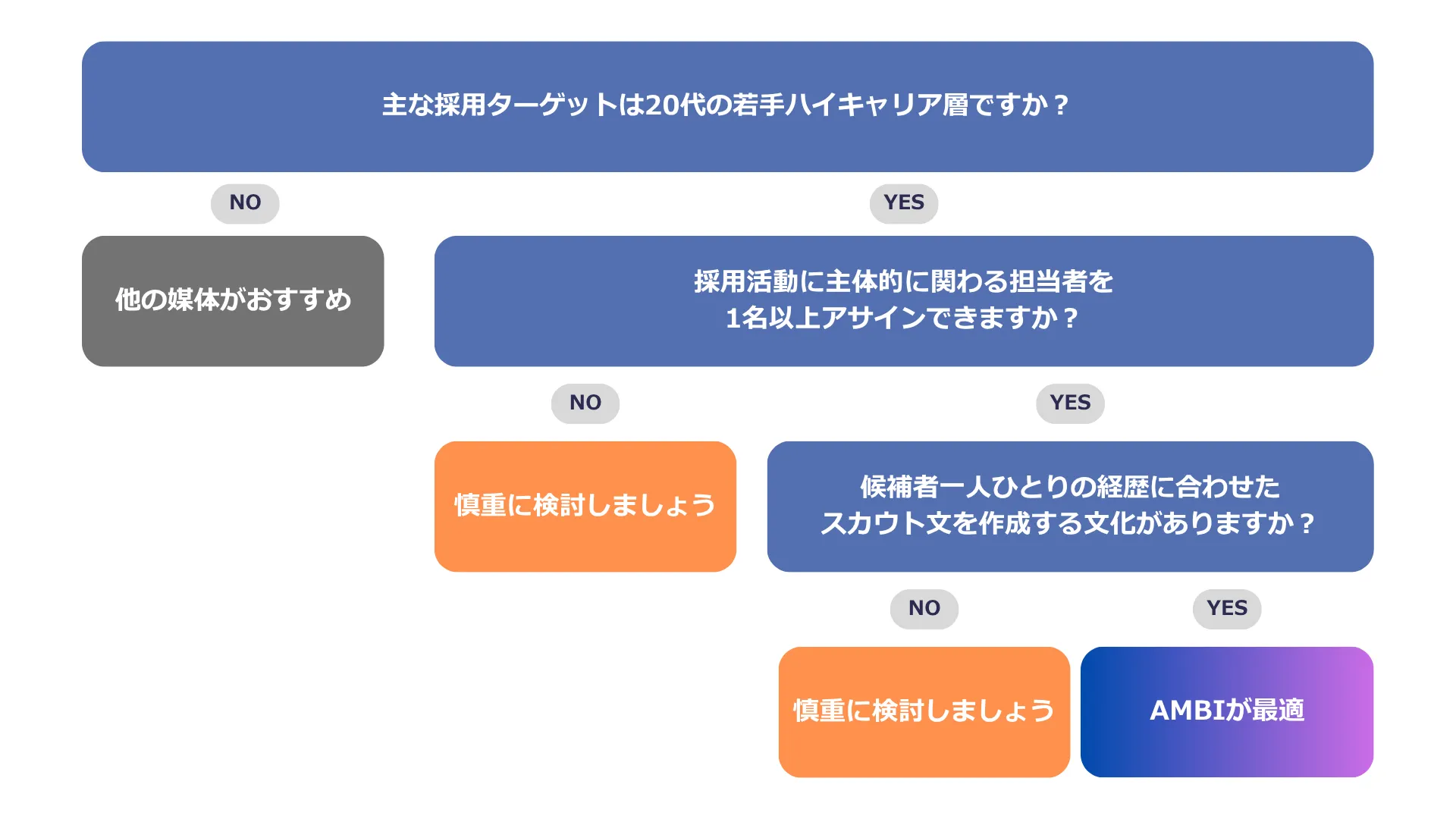

【結論】1分で診断!あなたの会社はAMBIを導入すべき?

👉 このパートをまとめると!

AMBIは若手優秀層に強い反面、運用工数がかかります。

フローチャートで自社の採用課題とリソース状況を照らし、

導入の向き・不向きを1分で判断しましょう。

多くの企業がダイレクトリクルーティングでつまずく最初の分岐点、

それは「自社に合ったツールを選べているか」という点に尽きます。

特にAMBIのようなダイレクトソーシングツールは、魔法の杖ではありません。

導入さえすれば自動で優秀な人材が集まるわけではなく、

その特性を理解し、適切なリソースを投下することが成功の絶対条件です。

そこで、まずは以下の診断チャートを使って、

あなたの会社が本当に「今、AMBIを導入すべきか」を客観的に判断してみてください。

【診断チャート】3つの質問に答えるだけでわかるAMBI適合度

▼診断結果:AMBIが最適な企業の特徴

- 明確に20代〜30代前半の若手ハイキャリア層を採用したい

- 採用活動に主体的に関わる担当者を1名以上アサインできる

- 候補者一人ひとりの経歴を読み込み、パーソナライズされたアプローチを厭わない

▼診断結果:他のサービスを検討すべき企業の特徴

- 採用ターゲットが40代以上のミドル・シニア層中心である

- 採用業務を全てアウトソースしたい、または担当者が他の業務と兼務で多忙を極めている

- すぐにでも大量の母集団形成が必要である

✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

【結論】: 採用リソースが全くないのに「ツールさえ入れれば何とかなる」と考えている企業は、私の経験上9割が失敗します。まずは担当者を1名アサインできるかどうかが、導入を検討する上での最低条件です。

実は、私自身も過去に事業部門のマネージャーから「AMBIを契約したから、あとはよろしく」と丸投げされ、通常業務の傍らで運用し、全く成果を出せずに疲弊しきってしまった苦い経験があります。この経験から、読者の皆さんには同じ失敗をしてほしくない、あるいはもっと効率的に成功してほしいと心から願っています。

AMBIとは?若手ハイキャリア採用を加速させる3つの特徴

👉 このパートをまとめると!

AMBIはエン・ジャパン運営の若手ハイキャリア層に特化したダイレクトリクルーティングサービスです。アクティブなユーザーが多く、優秀な人材に直接アプローチできます。

AMBIは、数ある採用媒体の中でも特に「20代〜30代前半の若手ハイキャリア層」にターゲットを絞り込んでいるのが最大の特徴です。

運営元は大手人材サービスのエン・ジャパン株式会社であり、信頼性の高いプラットフォームと言えるでしょう。

ここでは、AMBIが貴社の採用活動をどう加速させるのか、3つの核心的な特徴に絞って解説します。

特徴1:優秀な20代・30代前半のユーザー層

AMBIの最大の強みは、その登録ユーザー層にあります。

公式サイトのデータによれば、平均年齢は28.2歳、会員の半数以上が年収400万円以上と公表されています。

これは、キャリアアップへの意欲が高い、ポテンシャルのある若手層が積極的に利用していることの証左です。

[出典: AMBI公式サイト(https://en-ambi.com/html/company_inquiry/)2025年7月時点のデータを元に記載]

特徴2:候補者の「会いたい」を引き出す独自機能

AMBIには、他の媒体にはないユニークな機能が搭載されています。

その一つが「合格可能性判定」機能です。企業が求めるスキルや経験を登録しておくと、

候補者が求人を見た際に「合格可能性がどのくらいか」をA〜Eのランクで確認できます。

これにより、候補者は無駄な応募を避けられ、

企業側は自社にマッチした人材からの応募を期待できるのです。

また、「ジブン分析」という機能を使えば、

候補者がどのような価値観を重視しているかを事前に把握でき、

面談時のコミュニケーションをより円滑に進めることが可能になります。

特徴3:アクティブユーザーへのアプローチ効率

ダイレクトリクルーティングで重要なのは、

「今、転職を考えている」アクティブなユーザーにいかに効率的にアプローチできるかです。

AMBIでは、候補者を最終ログイン日でソートする機能があります。

これにより、転職活動に積極的なユーザーに絞ってスカウトを送ることができ、返信率の向上に直結します。

AMBIの料金プランと費用対効果(ROI)の正しい考え方

👉 このパートをまとめると!

AMBIは基本利用料+成功報酬型です。プラン選びでは、採用目標人数から逆算したスカウト通数と、

採用単価がエージェント利用時より下回るかが重要です。

ツールの導入で最も気になるのがコストでしょう。

AMBIの料金体系は、初期費用の基本利用料(年額60万円〜)に加え、

採用が決定した際に理論年収の20%を支払う成功報酬型が基本です。

ここでは、投資対効果(ROI)を最大化するための「正しい考え方」をお伝えします。

【重要】採用コストシミュレーションのやり方

AMBIを導入すべきか判断する上で、採用コストのシミュレーションは不可欠です。

例えば、年収600万円の若手エンジニアを2名、

人材紹介エージェント経由で採用した場合、成功報酬が年収の35%だとすると、

コストは (600万円 × 35%) × 2名 = 420万円 となります。

一方で、AMBIのレギュラープラン(仮に年額100万円とする)を利用し、

1年間で2名採用できた場合の総コストは

基本利用料100万円 + (600万円 × 20%) × 2名 = 340万円 となり、

エージェント利用時よりもコストを抑えられる可能性があります。

【採用コスト比較】AMBI vs 人材紹介エージェント

(モデルケース: 年収600万円のエンジニアを2名採用した場合)

| 比較項目 | AMBI利用時(100万円と仮定) | 人材紹介エージェント利用時 |

|---|---|---|

| 基本料金 / 初期費用 | 年間 1,000,000円 (仮) |

0円 |

| 成功報酬 | (600万円 × 20%) × 2名 = 2,400,000円 |

(600万円 × 35%) × 2名 = 4,200,000円 |

| 合計コスト | 3,400,000円 |

4,200,000円 |

| 採用単価 | 1,700,000円 |

2,100,000円 |

| コスト削減効果 | AMBI利用で40万円のコスト削減 | |

この「採用単価がエージェント利用時を下回るか」という視点が、

ROIを判断する上での一つの重要なベンチマークとなります。

どのプランを選ぶべき?企業タイプ別おすすめプラン

- ライトプラン: まずはダイレクトリクルーティングを試してみたい、という企業向け。

- レギュラープラン: 年間を通じて採用活動を行い、一定数のスカウトを送りたい多くの企業にとって標準的な選択肢。

- プレミアムプラン: 採用へのコミットメントが非常に強く、

特に優秀な候補者に送れる「プラチナスカウト」を最大限活用して採用競争に勝ちたい企業向け。

✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

【結論】: 多くの企業はまずレギュラープランから始めますが、

採用へのコミットメントが強いなら最初からプレミアムプランで「プラチナスカウト」を最大限活用する方が、結果的にROIが高くなるケースも多いです。私が支援したあるスタートアップは、当初レギュラープランで運用していましたが、

競合からのスカウトに埋もれてしまい、なかなか成果が出ませんでした。

しかし、プレミアムプランに変更し、プラチナスカウトで「なぜあなたでなければならないのか」を熱心に伝えたところ、

目標としていたエース級のエンジニア採用に成功しました。

この経験から、本気で採りに行くターゲットがいるなら、初期投資を惜しまない方が得策だと学びました。

【実践編】800社以上採用支援した著者が教える、成果を出すための5ステップ

👉 このパートをまとめると!

AMBIでの成功は準備8割。ペルソナ設計から効果測定までの5ステップを回すことで、

スカウト返信率と採用決定率を最大化する具体的な手法を解説します。

ツールを導入しただけでは宝の持ち腐れです。ここでは、AMBIを最強の武器に変えるための、

具体的かつ実践的な5つのステップを私の経験に基づいて解説します。このサイクルを回すことができれば、必ず成果は見えてきます。

Step1:採用ペルソナの解像度を極限まで高める

「20代のエンジニア」といった漠然としたターゲット設定では、誰の心にも響きません。

使用しているプログラミング言語、興味のある技術領域、仕事で実現したいこと、情報収集の方法まで、一人の人間として具体的に描き出す「ペルソナ設計」が全ての起点となります。

Step2:ペルソナに「響く」求人票を作成する

求人票は、単なる業務内容の羅列ではありません。ペルソナが抱えるであろう「現在の不満」や「未来への期待」に寄り添い、「この会社ならそれが実現できる」と感じさせるストーリーを盛り込むことが重要です。

特に「このポジションで得られる具体的な成長機会」を提示することが、意欲の高い若手には効果的です。

Step3:返信率が5倍になるスカウト文面の黄金律

スカウトは、ラブレターと同じです。誰にでも送っているような定型文では、開封すらされません。候補者のプロフィールを隅々まで読み込み、「あなたのこの経験に惹かれました」という特別感を伝えることが何よりも重要です。

✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

【結論】: 私が返信率を3%から15%に上げた秘訣は、

スカウトの件名に「〇〇のプロジェクトご経験について、ぜひ一度お話を伺えませんか?」と、相手の経歴の”一点”を具体的に入れることです。実は、私自身もAMBIでスカウトを受け取ることがありますが、9割以上が私の名前を変えただけのテンプレートメールです。

そんな中で、私の登壇内容や過去の経歴に具体的に言及したスカウトが1通だけあり、

その会社には思わず「ありがとうございます」と返信してしまいました。

この経験から、候補者は自分を「その他大勢」ではなく「一人のプロフェッショナル」として見てくれているかを、瞬時に見抜くと確信しています。

Step4:「カジュアル面談」で候補者体験を最大化する

スカウトに返信があったら、すぐに「選考」に入るのではなく、

まずはお互いを理解するための「カジュアル面談」を設定しましょう。

ここでは会社が候補者を選ぶのではなく、

対等な立場で情報交換をすることが目的です。この段階で良い「候補者体験(Candidate Experience)」を提供することが、

その後の選考意欲を大きく左右します。

Step5:データに基づきPDCAを回す

AMBIの管理画面では、スカウトの開封率や返信率などのデータを確認できます。

どの求人票の反応が良いのか、どんな件名のスカウトが開封されやすいのかを定期的に分析し、改善を繰り返すPDCAサイクルを回すことが、継続的に成果を出すための鍵となります。

【必読】9割がハマる、AMBI導入でよくある失敗3選と鉄壁の回避策

👉 このパートをまとめると!

AMBI導入の失敗は「スカウトの質」「工数見積もり」「候補者フォロー」の3点に集約されます。

よくある落とし穴と、経験に基づく具体的な回避策を提示します。

ここでは、私がこれまで多くの企業の採用支援をする中で目撃してきた、

AMBI導入で9割の企業が陥りがちな典型的な失敗パターンを3つ、包み隠さずお話しします。

この記事を読んでいるあなたには、同じ轍を踏んでほしくありません。

失敗例1:「数打てば当たる」型のスカウトでブランド毀損

最も多い失敗がこれです。

「とにかくたくさんの候補者にアプローチしなければ」という焦りから、

テンプレートのスカウト文を大量に送ってしまうケースです。

しかし、これは効果がないばかりか、

候補者コミュニティの中で「あの会社はスパムスカウトを送ってくる」というネガティブな評判が広がり、

企業の採用ブランドを大きく傷つける結果になりかねません。

【回避策】: 1日のスカウト送信数を10通に限定するなど、

あえて量に制限をかけ、1通1通の質を高めることに集中するルールを作りましょう。

✍️ 筆者(専門家)の経験からの一言アドバイス

【結論】: テンプレートスカウトの連発は、候補者から『スパム企業』と認定される最悪手です。

これは企業の採用ブランドを確実に毀損します。私が支援したある企業は、担当者が良かれと思って1日に100通以上のスカウトを送っていました。

しかし返信はゼロ。調査したところ、社名で検索すると「スパム」という関連キーワードが表示される事態になっていました。

採用ブランドの回復には、スカウトを停止し、地道な情報発信を続けるなど、倍以上の時間がかかりました。

失敗例2:運用工数の見積もりが甘く、担当者が疲弊

AMBIでの採用活動は、想像以上に工数がかかります。

候補者のリストアップ、プロフィールの読み込み、スカウト文面の作成、日程調整、カジュアル面談…これらを通常業務と並行して行うのは至難の業です。

結果として、担当者が疲弊し、スカウトの質が低下し、成果が出ないという負のスパイラルに陥ります。

【回避策】: 導入前に、担当者が採用活動に集中できる時間を週に最低でも10時間は確保できるか、現実的なシミュレーションを行いましょう。難しい場合は、運用の一部を代行してくれるサービスを併用することも検討すべきです。

失敗例3:返信が来た後のフォローが遅く、機会損失

せっかく候補者から興味を持って返信をもらっても、その後の対応が遅れてしまうケースも後を絶ちません。

優秀な若手候補者は、複数の企業からアプローチを受けています。返信から24時間以内に一次対応ができないだけで、候補者の熱量は一気に下がり、他社に流れてしまいます。

【回避策】: 候補者からの返信には即座に対応できるよう、担当者のスマートフォンに通知が来る設定にするなど、スピーディーな対応フローを確立しておきましょう。

AMBIの評判は?信頼できる口コミと導入成功事例

👉 このパートをまとめると!

良い評判では「意欲の高い若手に会える」という声が多く、悪い評判では「スカウトが埋もれやすい」との指摘があります。実際の成功事例から学びましょう。

ツール導入前には、実際に利用している企業の生の声が気になるものでしょう。ここでは、WEB上で見られるAMBIの評判と、私が直接支援した企業の成功事例をご紹介します。

良い評判・口コミ

- 「他の媒体では会えなかった、意欲の高い若手エンジニアと面談できた」

- 「年収レンジの高い第二新卒層に効率的にアプローチできる」

- 「合格可能性判定のおかげか、応募者の質が高いと感じる」

悪い評判・口コミと、その背景

- 「大手企業や有名企業からのスカウトに埋もれてしまい、なかなか返信が来ない」

- 「運用に手間がかかる割に、成果が出るまで時間がかかる」

これらの悪い評判は、まさに本記事のH2-5で解説した「失敗パターン」に起因しているケースがほとんどです。ツールの特性を理解し、正しい運用を行えば、十分に回避可能な課題と言えるでしょう。

導入成功事例の紹介(株式会社A社)

私が支援した従業員50名規模のSaaS企業では、若手セールス職の採用に課題を抱えていました。AMBI導入後、H2-4で解説した5ステップを徹底的に実践。特に、候補者の経歴と自社の事業課題を結びつけた熱意あるスカウト文面を心がけた結果、3ヶ月で目標としていた3名の採用に成功し、採用単価もエージェント利用時の半分以下に抑えることができました。

AMBIの利用に関するよくある質問(FAQ)

👉 このパートをまとめると!

AMBIのログイン方法、スカウトの有効期限、返信がない場合の再アプローチなど、運用担当者が抱きがちな細かい疑問に、Q&A形式で簡潔に回答します。

最後に、運用担当者の方からよくいただく細かい質問にお答えします。

Q1. 企業向けのログインページはどこですか?

A1. AMBIの公式サイトに企業様向けのログインリンクがあります。求職者向けのログインページと間違えやすいのでご注意ください。

Q2. 送ったスカウトに有効期限はありますか?

A2. はい、あります。候補者がスカウトを確認する前に有効期限が切れてしまうこともあるため、定期的に再送付するなどのフォローが効果的です。

Q3. 一度断られた候補者に再アプローチしても良いですか?

A3. はい、問題ありません。タイミングが合わなかっただけの可能性も高いです。ただし、最低でも3ヶ月〜半年は期間を空け、前回とは異なるポジションや、会社の新しい魅力を伝えるなど、アプローチ内容を変える工夫をしましょう。

まとめ:AMBIを最強の武器に。明日から始める最初の一歩

👉 このパートをまとめると!

AMBIは「質」を重視した運用で若手採用の強力な武器になります。まずは自社の採用課題を整理し、この記事を参考に、上長への提案資料を作成してみましょう。

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

AMBIは、ただ導入するだけでは成果の出ない、ある意味で「使い手を選ぶ」ツールです。

しかし、その特性を正しく理解し、候補者一人ひとりと真摯に向き合う「質」を重視した運用を行えば、これほど若手ハイキャリア採用において強力な武器になるツールは他にありません。

この記事の重要ポイント3行まとめ

- AMBIは、採用リソースを確保し、主体的に動ける企業のためのツール

- 成功の鍵は、量より質。「なぜ、あなたなのか」を伝えるスカウトが全て

- 導入前にROIをシミュレーションし、失敗パターンを回避する準備が不可欠

あなたの会社が今すぐやるべきこと

- 採用ペルソナと課題の言語化: どんな若手人材が必要か、具体的に書き出す。

- 本記事のシミュレーションを参考に費用対効果を試算: 上長を説得するための客観的データを用意する。

- 具体的な運用イメージを持って、まずは資料請求から始める: 最新の情報を入手し、導入計画を立てる。

AMBIのより詳細な情報、最新のキャンペーンについては、以下の公式サイトから資料請求で確認できます。

あなたの会社の採用活動が、この記事をきっかけに成功へ向かうことを心から応援しています。

ダイレクトリクルーティング運用に困ったら「PRO SCOUT」

ダイレクトリクルーティングに特化した採用支援「PRO SCOUT」を提供しています。

800社以上の導入実績を持つPRO SCOUTでは、ダイレクトリクルーティングを用いてのご支援を中心に個社ごとにマッチした人材の採用代行を行っています。

戦略策定、KGI/KPI設定、スカウト文面・求人作成、スカウト配信、カジュアル面談、

数値レポーティング、レクチャーまですべてお任せいただけます。

「マンパワーが足りない」「媒体を上手く活用できていない」といったお悩みをお持ちでしたら、

ぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

- 株式会社VOLLECT CEO

- 「ダイレクトリクルーティングの教科書」著者。日経トレンディや東洋経済への寄稿も果たす。新卒でパーソルキャリア株式会社にてクライアントに対して採用コンサルティングに従事。その後、外資系コンサル企業の採用支援をする中でダイレクトリクルーティングの魅力に気づき株式会社VOLLECTを創業。スカウト採用支援実績は800社超。

最新の投稿

中途採用事例2025.10.17【株式会社ネットスターズ様】有効パイプラインが「ほぼ倍」に!難関PMポジションの採用決定

中途採用事例2025.10.17【株式会社ネットスターズ様】有効パイプラインが「ほぼ倍」に!難関PMポジションの採用決定

採用2025.10.02採用ピッチ資料制作代行11選!メリットや活用場面も紹介!

採用2025.10.02採用ピッチ資料制作代行11選!メリットや活用場面も紹介!  採用・人事向けコラム2025.09.25【すぐ使えるテンプレート付】採用ペルソナとは?ペルソナの作り方と失敗しないコツを解説

採用・人事向けコラム2025.09.25【すぐ使えるテンプレート付】採用ペルソナとは?ペルソナの作り方と失敗しないコツを解説