エンジニア採用が難しい理由とは|企業が抱える課題や採用のコツを解説

インターネットが普及し、ITやWebのある環境はもはやビジネスの場だけではなく、日常生活においても欠かせないものとなりました。そのため専門性の高いテクノロジー技術を有するIT人材の需要は、その技術の発展と共に年々高まる一方です。

しかし現存するIT人材の数は限られており、多くの企業がエンジニア採用に頭を悩ませています。

他にも様々な要因から、「エンジニアの採用は難しい」と言われています。

本記事では採用に8年間従事してきた筆者が、エンジニア採用が難しいと言われる理由を解説すると共に、エンジニア採用の成功事例やエンジニア採用における課題解決法をお伝えします。

エンジニア採用で必要な知識をまとめた資料もご用意しています。下記よりダウンロードください。

目次

エンジニア採用が難しい理由

エンジニア採用が難しいと言われる要因として、次に紹介する5つの理由が挙げられます。

IT人材の供給不足

まず1つ目の理由としてIT需要の急速的な高まりに対し、IT人材の供給が追いついていないことが挙げられます。

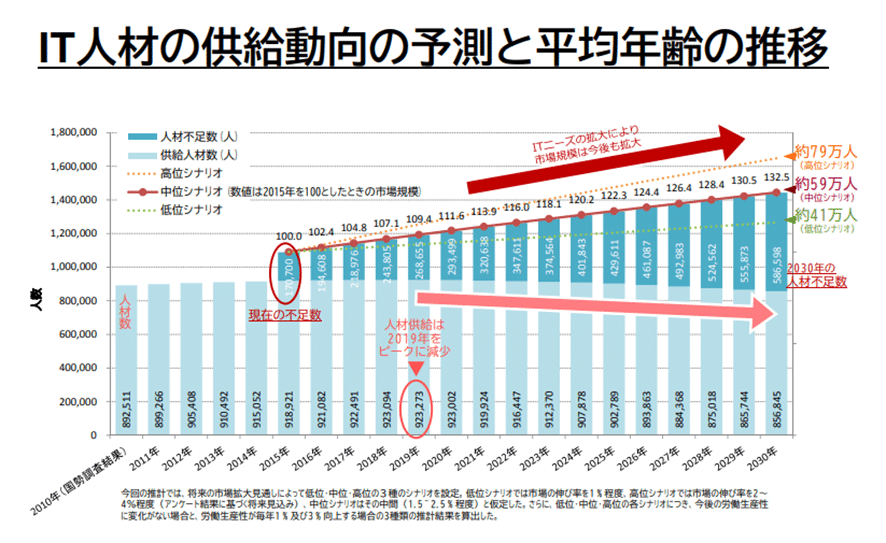

経済産業省『平成30年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備』によると、IT需要が今後拡大する一方で、日本の労働人口は減少が見込まれると言われています。

そのような社会背景もあり、IT人材の需給ギャップは、2030年時点で最大79万人に拡大する可能性があると試算されています。

引用:経済産業省『平成30年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備』

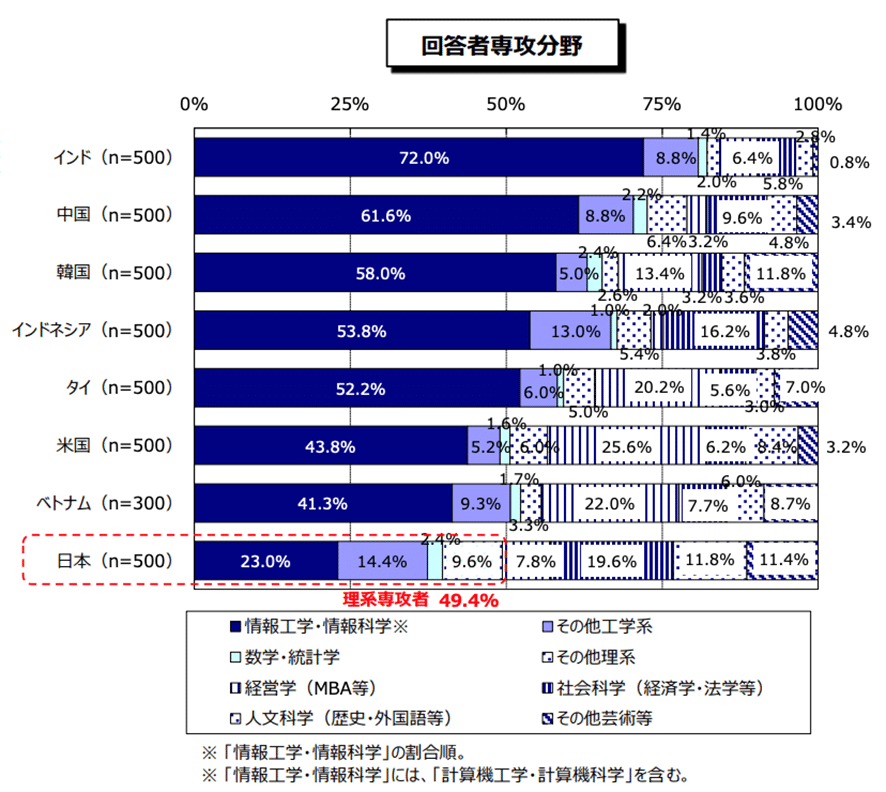

また顕著なIT需要の伸びに対し、日本の理系専攻者は年々減少の一途を辿っています。

さらにその中でも情報工学・情報科学に絞ると、インド(72.0%)やアメリカ(43.8%)に対し、日本はわずか23.0%と理系を専攻したエンジニア割合は、他国と比較して非常に低いことが分かります。

義務教育における情報授業の導入など、国を挙げてIT教育に取り組んでいるものの、世界と比べるとIT教育・IT人材の育成が後手に回っています。高まるIT需要に対し、IT知見を持つ人材の育成が間に合わず、供給が追いつかなくなっている現状が伺えます。

フリーランスのエンジニアの増加

さらに会社員からフリーランスに転身するエンジニアが増加していることも一因と言えるでしょう。

技術を評価される傾向の強いエンジニア職はフリーランスという働き方との親和性が高く、会社の看板が無くてもスキル・技術だけで十分に活躍していくことができます。

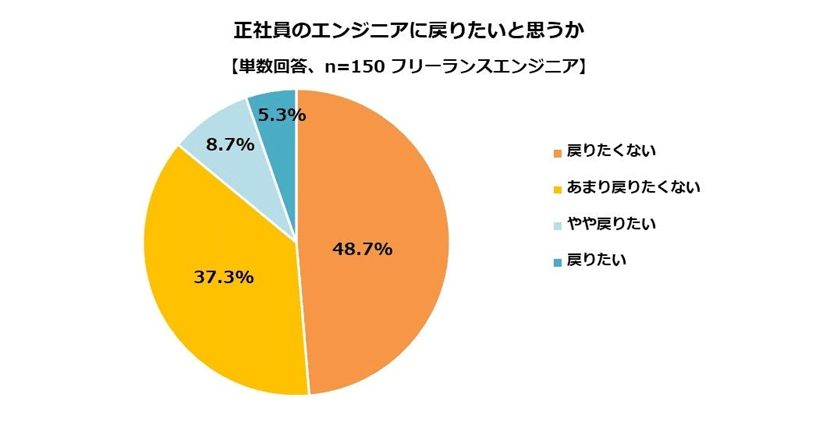

ITフリーランスのマッチングサービス「フリエン」「チョクフリ」を展開するアン・コンサルティング株式会社が実施した『フリーランスエンジニアへの転向意識調査』では、会社員からフリーランスに転身したエンジニアに対し「正社員のエンジニアに戻りたいと思いますか。」と質問しています。

質問の結果、「正社員エンジニアは戻りたくない」と回答したフリーランスエンジニアは、86.0%にも上りました。

本調査より、会社員・フリーランス2つの働き方を経験したエンジニアからは、フリーランスを支持する人が圧倒的に多いことが分かりました。

引用:アン・コンサルティング株式会社『フリーランスエンジニアへの転向意識調査』

会社員よりも高収入が期待でき、自由度の高い働き方を叶えられるフリーランスに転向するエンジニアが増えたことで、必然的に採用市場に登場するエンジニアが減ったと考えられます。

その結果、採用競争にも拍車がかかっていると推察されます。

優秀なエンジニアの海外流出

近年、国内エンジニアの海外流出も課題視されています。

日本はまだまだエンジニア理解に乏しく、優秀なエンジニアほど海外に流出してしまう傾向があります。特に技術力が評価されるエンジニアは、海外企業のジョブ型雇用や実力主義な風土と相性が良く、日本よりも好待遇が期待できます。

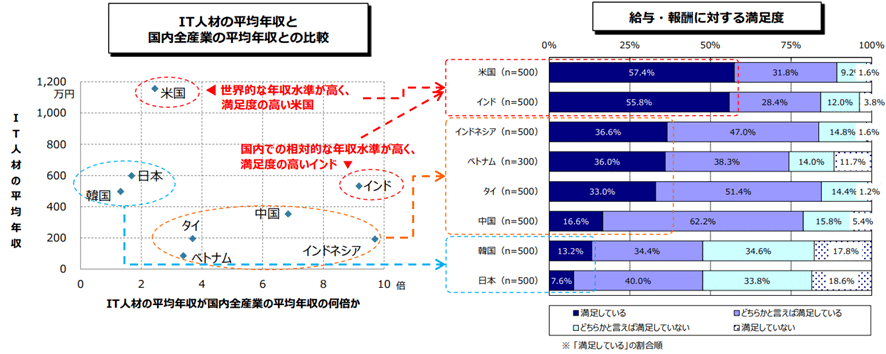

経済産業省の『IT人材に関する各国比較調査』では、IT先進国であるアメリカと日本のIT人材の平均年収には、2倍近くの差があることが明らかとなりました。

さらに下記データの通り、日本エンジニアの給与・報酬に対する満足度は、他国と比較して著しく低い結果となっています。

日本の平均年収と比較すると、日本のエンジニアの平均年収は全体よりも高く、決して報酬額の低い職種ではありません。

しかし世界のエンジニアと比較すると、日本のエンジニアへの報酬は低く、エンジニアの不満につながっていることがわかります。

スキルにマッチする報酬を求め、多くのエンジニアが海外に流出したこともエンジニア採用の難度を高める結果となりました。

IT技術の多様化

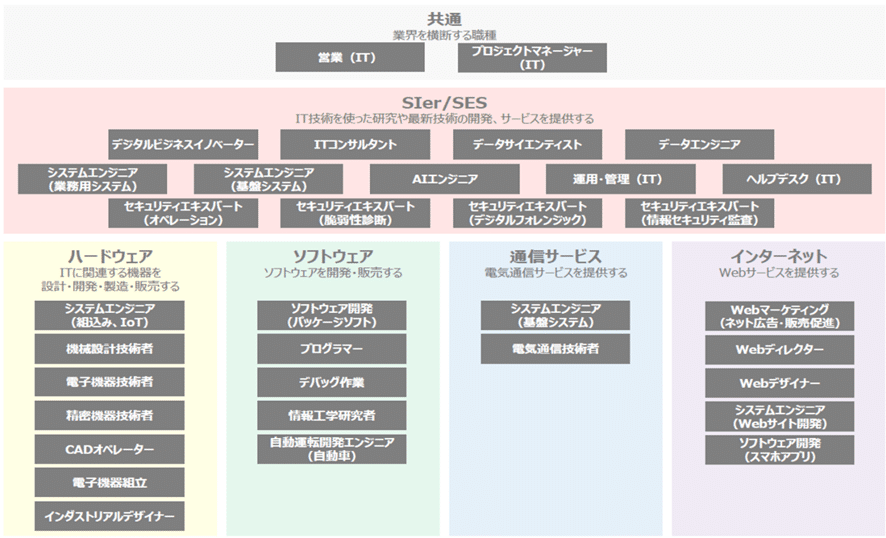

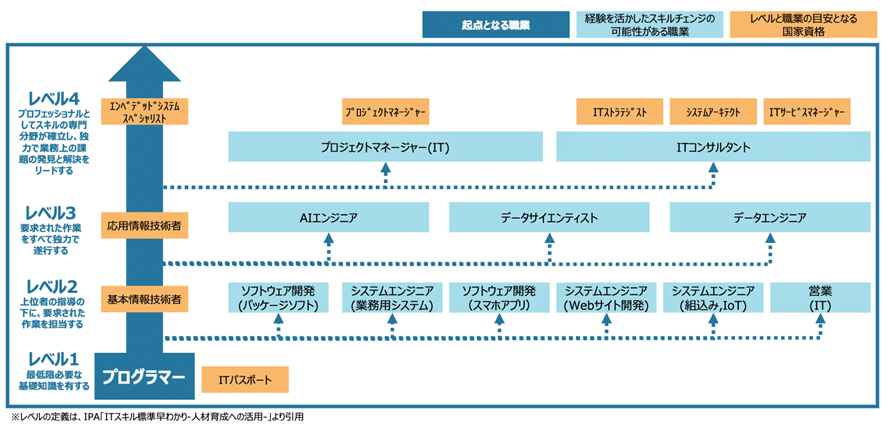

IT技術の多様化に伴い、エンジニア職種が細分化している点もエンジニア採用の難度を高めている要因です。

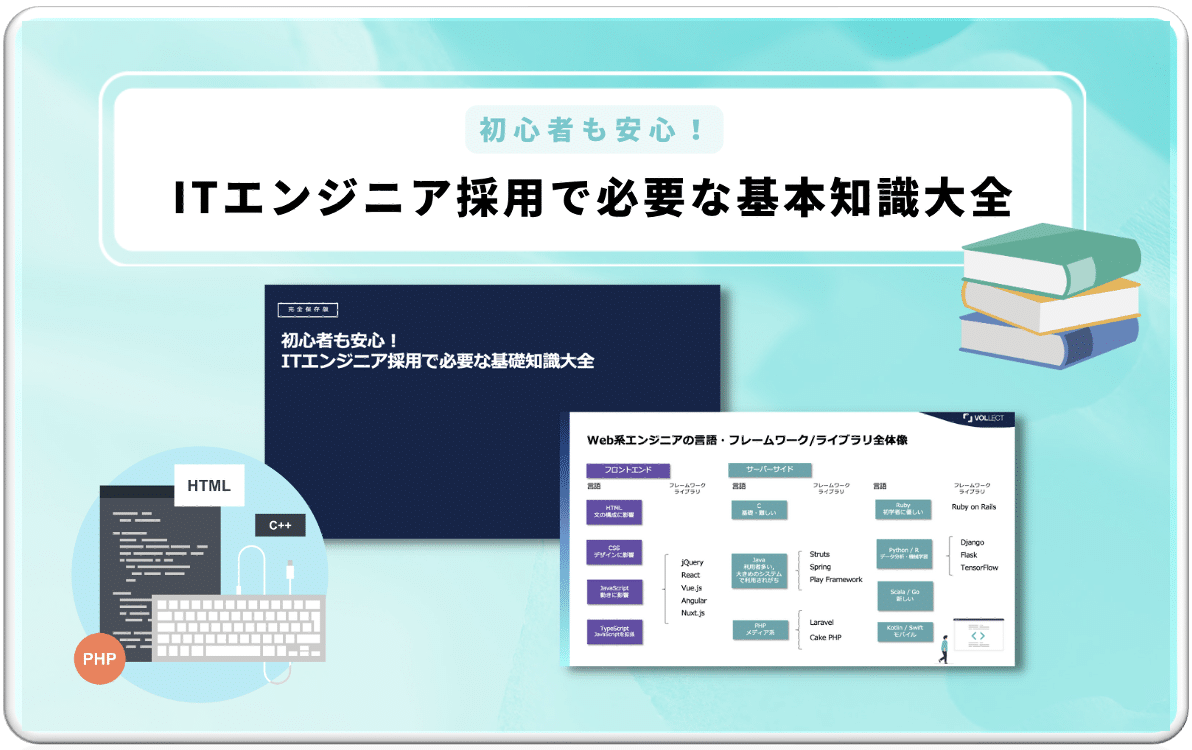

エンジニアと一口に言っても次の図のように非常に多様な職種があり、スキルも人それぞれです。

企業が求めているスキルや専門性と求職エンジニアが有しているスキル・技術力がマッチしないケースも多々あります。また選考だけでスキルの見極めをしなければならない点も「エンジニア採用が難しい」と言われる理由と考えられるでしょう。

エンジニア採用で必要な知識をまとめた資料もご用意しています。下記よりダウンロードください。

企業による優秀なエンジニアの囲い込み

エンジニア採用が厳しくなる中で、企業は既に採用したエンジニアを手放さないよう、離職防止に努めるようになりました。

このように各社が自社の抱えているエンジニアの定着を図るため、待遇・労働環境の改善に取り組んでいることも、採用市場にエンジニアが現れにくくなっている要因と考えられるでしょう。

関連記事:エンジニア採用代行のメリットや導入すべき企業の特徴を解説

エンジニア採用における課題とは

続いて、エンジニア採用で苦戦する企業の特徴を紹介します。

該当する項目があれば、見直しを検討することをおすすめします。

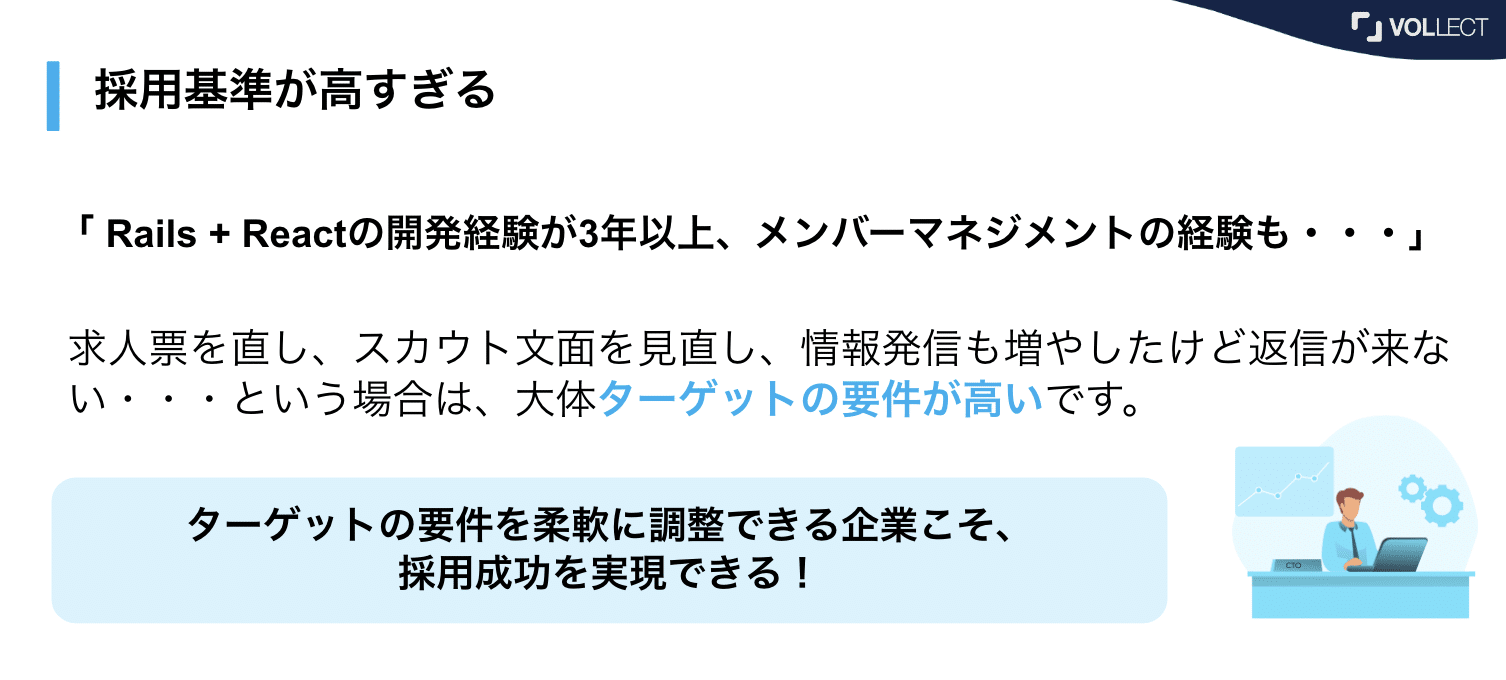

採用基準が高すぎる

エンジニア採用要件を上げてしまうと、採用難度をさらに高めてしまうことになってしまいます。採用市場の動向と採用市場における自社の立ち位置を見極め、採用条件を策定していくことがポイントです。

自社の立ち位置は、スカウトの返信率や求人への応募数で確かめられます。

採用基準を高めているつもりではなくても、求職エンジニアから見ると応募ハードルが高いと思われてしまうケースもあります。

特に下記2つの項目は、表現や記載内容に注意しましょう。

- 歓迎条件

「5人以上のマネジメント経験あり」「Rails + Reactの開発経験が3年以上」など歓迎条件のハードルを高め過ぎないよう留意しましょう。歓迎条件を高めてしまうと、一定のスキルがあるエンジニアでも応募を躊躇ってしまう懸念があります。 - ネガティブ条件

「転職〇回以下」などネガティブ条件を極力減らしましょう。スキル・人柄・ポテンシャルなど他の要素を見極めるべきです。活躍できる可能性があった人材を取り逃がすこともなくなります。

自社の強みをアピールできていない

採用市場では、多くの企業がエンジニアに対し、自社の強みをアピールしています。

様々な企業からアプローチを受けるエンジニアにとって、他社と差別化を図れていない企業に目が留まることはありません。

どのような強みがエンジニアの目に留まるのか考えながら、改めて自社の強みを洗い出してみましょう。

転職潜在層のエンジニアにアプローチできていない

エンジニア採用で苦戦する企業の特徴として、転職を検討しているエンジニアに積極的なアプローチができていない点も挙げられます。

採用競争が激化する昨今においては、“ただ求人情報を掲示して応募を待つ”といった従来の手法では、応募を募れなくなりつつあります。

ダイレクトリクルーティングなど、転職を検討しているエンジニアに企業自らアプローチできる採用手法を用い、魅力付けや認知を広げていく取り組みが不可欠です。

採用担当者のエンジニアという職業への理解不足

エンジニア職種を正しく理解できてない採用担当者や経営者も少なくありません。

その結果、応募がそもそも集まらない、エージェントに要件を説明できない、エンジニアに刺さる求人票が書けない、市場に見合わない給与提示をしてしまう、エンジニアが働きやすい環境が整備できないなど、社内の理解不足によりエンジニアの採用が難航するケースもあります。

エンジニア採用担当者は、コードを書けるようになる必要はありませんが、最低限の開発環境や職種の意味、言語とフレームワークの流行り廃りなどはわかっておくべきです。下記、エンジニア採用で必要な知識をまとめた資料などを活用しましょう。

エンジニア採用の課題を解決するコツ

ここまでエンジニア採用で苦戦する企業の特徴や失敗例などを紹介してきました。

本項目では、多くの企業が直面するエンジニア採用における課題を解決に導く方法をご紹介します。

ラクスルやクックパッドのエンジニア採用支援実績がある採用代行「PRO SCOUT」も検討してみてください。

求人票を見直す

エントリーが少ないと悩む企業は、まず求人票の見直しから行いましょう。

下記は、レバテック株式会社が運営する『レバテックフリーランス』のフリーワード案件検索数をランキング化したものです。

エンジニアの技術進歩・トレンドの変化は目覚ましく、エンジニアが関心を寄せるワードは年々変化しています。

新型コロナウイルスを経てリモートワークが浸透した今、地域軸で案件を探す必要性が薄くなり「東京」「大阪」などのエリアワードは、ランキングから外れるようになりました。

また企業DXの推進により、クラウドや高汎用性に関わる「Python」「Flutter」「AWS」が検索上位に急上昇しています。

このようにエンジニアが興味を持ちやすいワードを求人票内やタイトルに意識的に盛り込み、求職エンジニアの検索に引っかかるようにしてみましょう。

また募集要項には、使用言語や具体的な業務内容をエンジニア目線で記載しましょう。

特にツールや言語の表記に間違いがあると「エンジニアファーストな企業ではない」「エンジニア職理解に乏しい企業」と捉えられてしまうこともあります。

表記に間違いがないか等、必ず社内エンジニアに確認してもらうようにしましょう。

転職潜在層にアピールする

そもそも採用市場に登場するエンジニアの数は限定されています。

限られた人数のエンジニアを多くの企業が取り合うため、どうしても採用競争が激化してしまいます。

採用競争が激化するエンジニア採用においては、転職潜在層へのアピールも不可欠です。

後にも紹介するダイレクトリクルーティングやリファラル採用といった、転職潜在層に直接アピールできる採用手法を活用していくことをおすすめします。

また自社の認知を広げられるオウンドメディアの運営や採用広報なども必要に応じて取り組んでいきましょう。

自社のエンジニアに協力を仰ぐ

エンジニア採用を行う際、スキル・人材のミスマッチは多くの企業で課題となっています。

先述の通り、エンジニアスキルは多様性に富んでいます。また自社の現場課題によっても採用したいエンジニアは変わってくるでしょう。

これらの課題を解決するには、自社のエンジニアの協力が不可欠です。

採用ターゲットを定める時はもちろん、選考に進んでいる応募者のフォローなど、随時採用に関わってもらえる関係・土壌を形成していきましょう。

エンジニアが採用に関わるようになると、「どんな人が内定したのか?」「どんな活躍が期待できるのか?」など、現場部署との連携もスムーズになります。

結果的に内定者を組織全体でフォローする体制も醸造できるため、早期離職防止に寄与することも期待できるでしょう。

スキルアップできる環境の整備

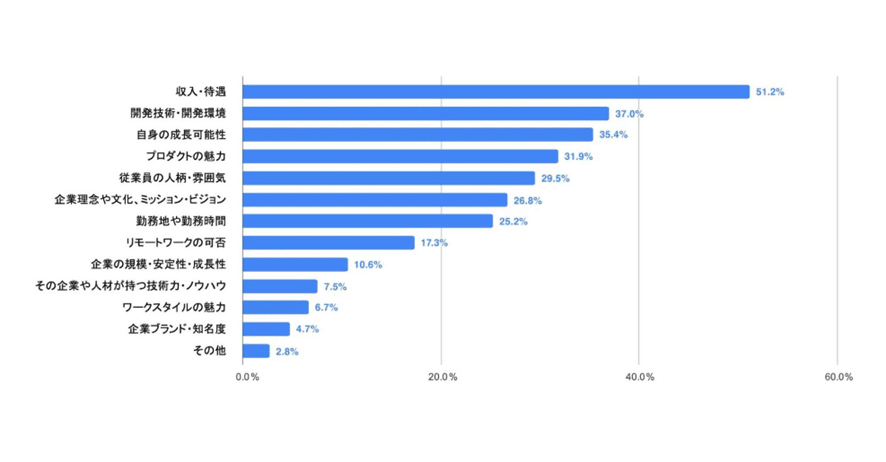

収入・待遇や開発環境での差別化が難しいケースもあるでしょう。

その場合は、入社後にスキルアップできる環境を用意するのも1つです。

IT業界の技術変化は目まぐるしく、多くのエンジニアが最新技術を学べる環境、更なるスキルアップが叶う環境を求めています。

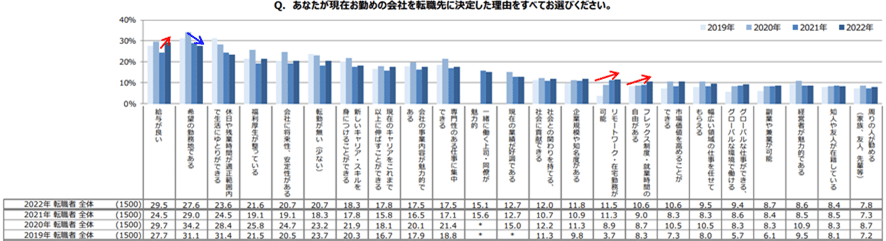

実際に株式会社groovesが実施した『転職先決定要因に関する調査』では、転職時に重視した観点について、自身の成長の可能性を重視する転職希望者が一定数いることが分かりました。

「高度なスキルを持つエンジニアがいる」「セミナー・勉強会参加費補助」などスキルアップにつながる環境を整備し、候補者の興味喚起につなげましょう。

報酬額の交渉を受け付ける

採用市場では、エンジニア優位の状況が続いています。特に昨今の採用市場においては、報酬額が入社企業を選ぶ決め手になっています。

採用活動が長期化すれば採用コスト・工数が膨らむばかりか、緊急性の高い採用においては現場が疲弊する可能性も考えられます。また事業に大きな影響を与える可能性も考えられるでしょう。

自社にとって必要だと思える人材と出会えた場合は、採用市場の状況を鑑みてある程度の報酬交渉を受け付ける姿勢も必要と言えるでしょう。

書類で落とす採用から“まずは会ってみる”スタンスに変更する

自社の採用基準に則り、履歴書や職務経歴書を見ただけで不合格にしている企業では、そもそもエントリーが少ない中、さらに選考に進む人材が絞られてしまいます。

その結果、最終選考までたどり着く応募者がおらず、再度エントリーを募るといった非効率な採用活動に繋がります。

そこで書類選考では、自社への興味・関心が薄い応募者やスキル・経験が採用基準より少し劣っている応募者でも、不合格にすることなく“まずは会ってみる”というスタンスに変更すべきです。

実際に応募者と会うことで、書類とは異なる印象を受ける場合もあるでしょう。

応募者との面談に経歴の似た社員を同席させる

応募者との面談に経歴の似た社員を同席させた結果、動機付けに成功した企業もあります。

人事担当者では、エンジニアの不安に対し、適切に答えることができない場合もあるでしょう。

中には、現場部署のリーダー・マネージャーと面談の場を設ける企業も多々あります。しかし「本当にやっていけるのか」といった不安の払拭や入社意向を高める動機付けとしては弱いでしょう。

現場社員の中でも応募者と経歴の近い社員を面談に同席させることで、応募者はより具体的に入社後のイメージを描けるようになります。

自分と似た境遇・ステータスの人材が実際に入社し活躍しているシーンを見たり、その人物と直接対話することで、不安が払しょくされ、入社意向を高められることが期待できます。

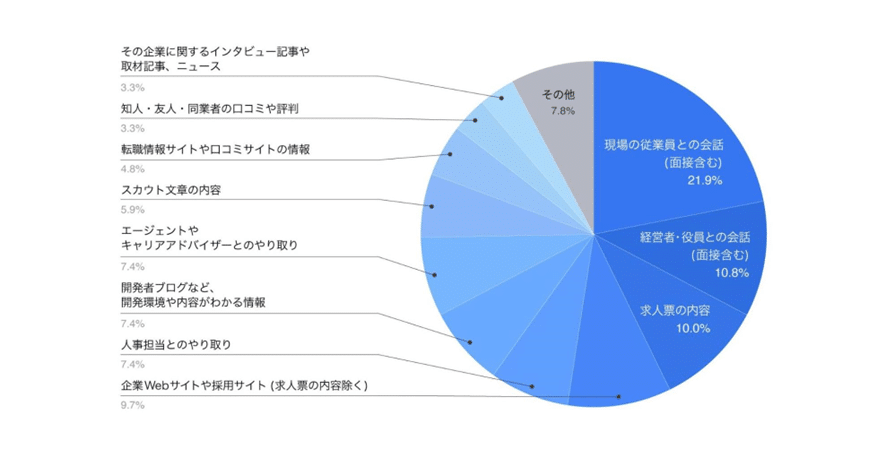

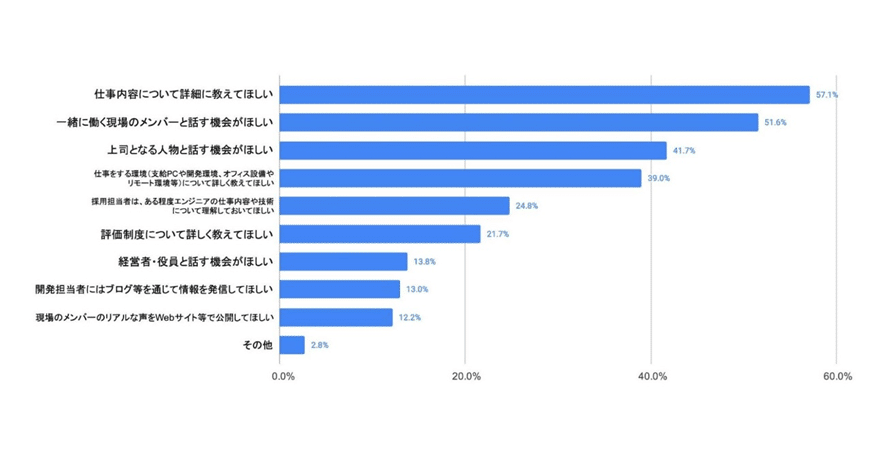

株式会社groovesがエンジニアに対して実施した『転職先決定要因に関する調査』では、転職時に最も有効であった情報収集手段を問う設問において、「現場の従業員との会話(21.9%)」と回答したエンジニアが最多となりました。

また同調査の企業や人事担当に特に求めることについては、「一緒に働く現場のメンバーと話す機会が欲しい(51.6%)」と回答したエンジニアの割合は、半数以上にも上りました。

本調査からもエンジニア採用において現場のエンジニアと話す場を設けることは、もはや必須と言えるでしょう。

さらに採用競合と差別化を図るのであれば、応募者の知りたい情報や不安を払拭できるエピソードを提供できる社員をアサインすることがポイントです。

エンジニア採用のよくある失敗例

続いて、エンジニア採用においてよくある失敗例を紹介します。

給与ラインが市況とマッチしていない

給与ラインが市場とマッチしていないが故に、母集団を形成できない失敗例も多く見られます。

特に転職市場においては、報酬や待遇が入社を決める大きな要因になっています。

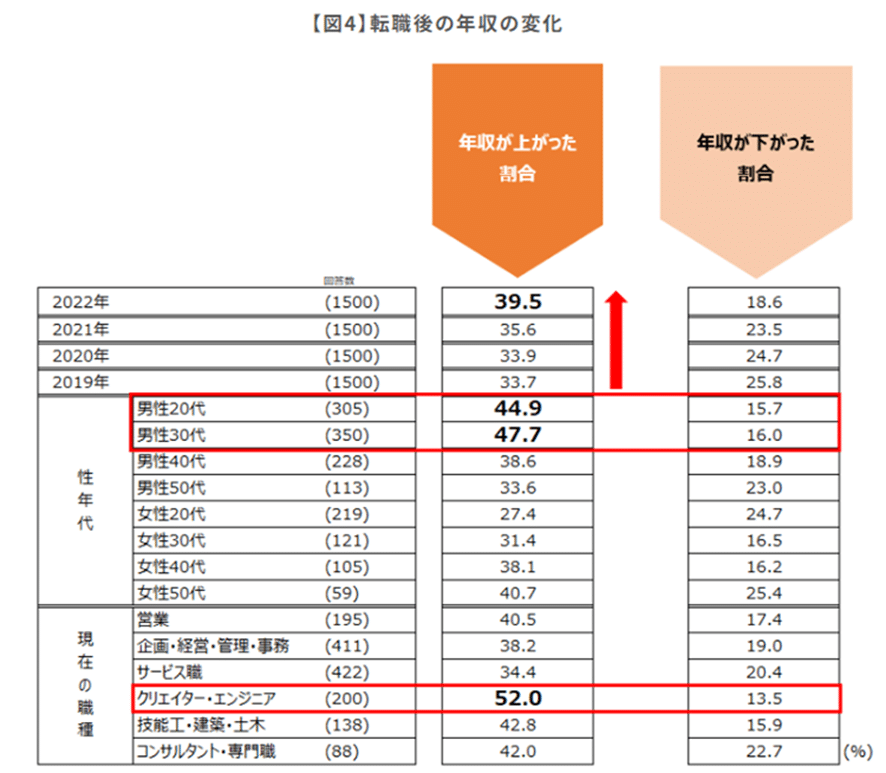

株式会社マイナビ 社長室 HRリサーチ統括部が行った『転職動向調査2023年版(2022年実績)』によると、転職経験者の3割が「給与が良い」ことを理由に入社企業を決めています。

引用:株式会社マイナビ 社長室 HRリサーチ統括部『転職動向調査2023年版(2022年実績)』

またエンジニアに限ると、転職経験者の半数以上が転職後の給与アップを叶えています。

引用:株式会社マイナビ 社長室 HRリサーチ統括部『転職動向調査2023年版(2022年実績)』

このような市場の動きから、給与ラインが市況とマッチしていない企業の求人は見向きもされないと予想されます。

エンジニア採用を行う際は、給与相場を理解しておくことも必須と言えるでしょう。

転職DRAFTを利用すると、他社がどんなエンジニアにいくらでオファーをしたか、一目瞭然です。

エンジニアから選ばれる立場であることを理解できてない

エンジニアの有効求人倍率は、他の職種と比較して非常に高く、企業はエンジニアに選ばれる立場にあります。他の職種同様の採用スタンスでは、採用成功からは遠ざかってしまうでしょう。

企業自ら能動的に自社の魅力を発信し、エンジニアに興味・関心を抱いてもらう必要があります。

改めてエンジニア優位な市場であることを理解し、市場動向に見合った採用戦略を描きましょう。

エンジニア採用の成功事例

ここでは、エンジニア採用の成功事例を4つ紹介します。

ラクスル株式会社

ラクスル株式会社は、エンジニア採用において、ダイレクトリクルーティングを積極的に活用し、成果を上げています。ダイレクトリクルーティングを長く続ける理由は、転職意欲の高い候補者だけでなく、潜在層にもアプローチし、長期的な視点で採用活動を展開するためです。

ラクスルは、短期的な数値目標よりも、組織作りや採用を事業の根幹と捉え、中長期的な視点で採用活動を行っているのです。

また、ラクスルでは、「採用オーナー制」を導入し、採用担当、HRBP、現場社員が連携して、採用を行います。現場目線も入りながら、候補者にとって最適なポジションを提案するため、当初スカウトしたポジションとは異なるポジションで採用することもあります。

参考事例:PRO SCOUT導入事例

株式会社ゲオホールディングス

ゲオホールディングスは、レンタルショップのイメージが強い企業ですが、近年は衣料品や雑貨のリユースショップ「セカンドストリート」など、事業を多角化しています。その中で、ITエンジニアの採用強化が課題となっていました。

ダイレクトリクルーティングでは、スカウト配信が思うように進まず、採用に繋がりませんでした。そこで、スカウト代行サービスPRO SCOUTを導入したところ、配信量が格段に増加し、ターゲットに合致する人材へのアプローチが可能になりました。

スカウト返信者とのカジュアル面談では、候補者の疑問を全て解消したり、書類作成のアドバイスを行ったりと、丁寧な対応を実施しました。

さらに、書類選考の基準を緩和し、能力テストや最終面接まで総合的に判断することで、歩留まりが改善しました。

その結果、PRO SCOUT経由で3名のエンジニアを採用することに成功。その他2名に内定を出しているそうです。

参考事例:PRO SCOUT導入事例

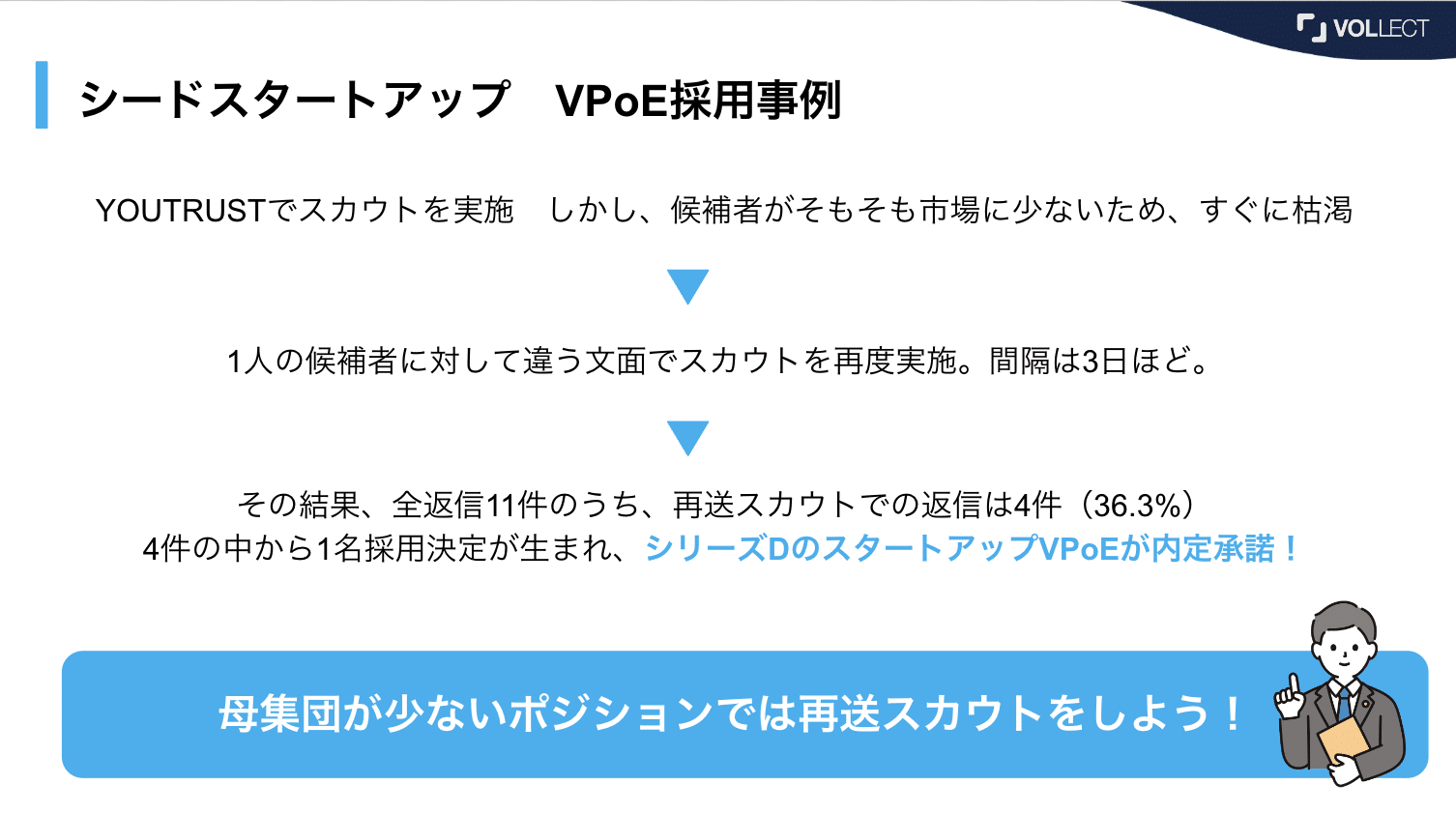

シードスタートアップ VPoE採用

VPoEを採用するべく、YOUTRUSTでスカウトを実施しました。しかし、候補者がそもそも市場に少ないため、すぐに枯渇してしまいました。

そこで、間隔を3日ほど空けて、1人の候補者に対して違う文面でスカウトを再度実施しました。

その結果、全返信11件のうち、再送スカウトでの返信を4件得ることができました。そして、その4件の中からシリーズDのスタートアップVPoEの採用が決定しました。

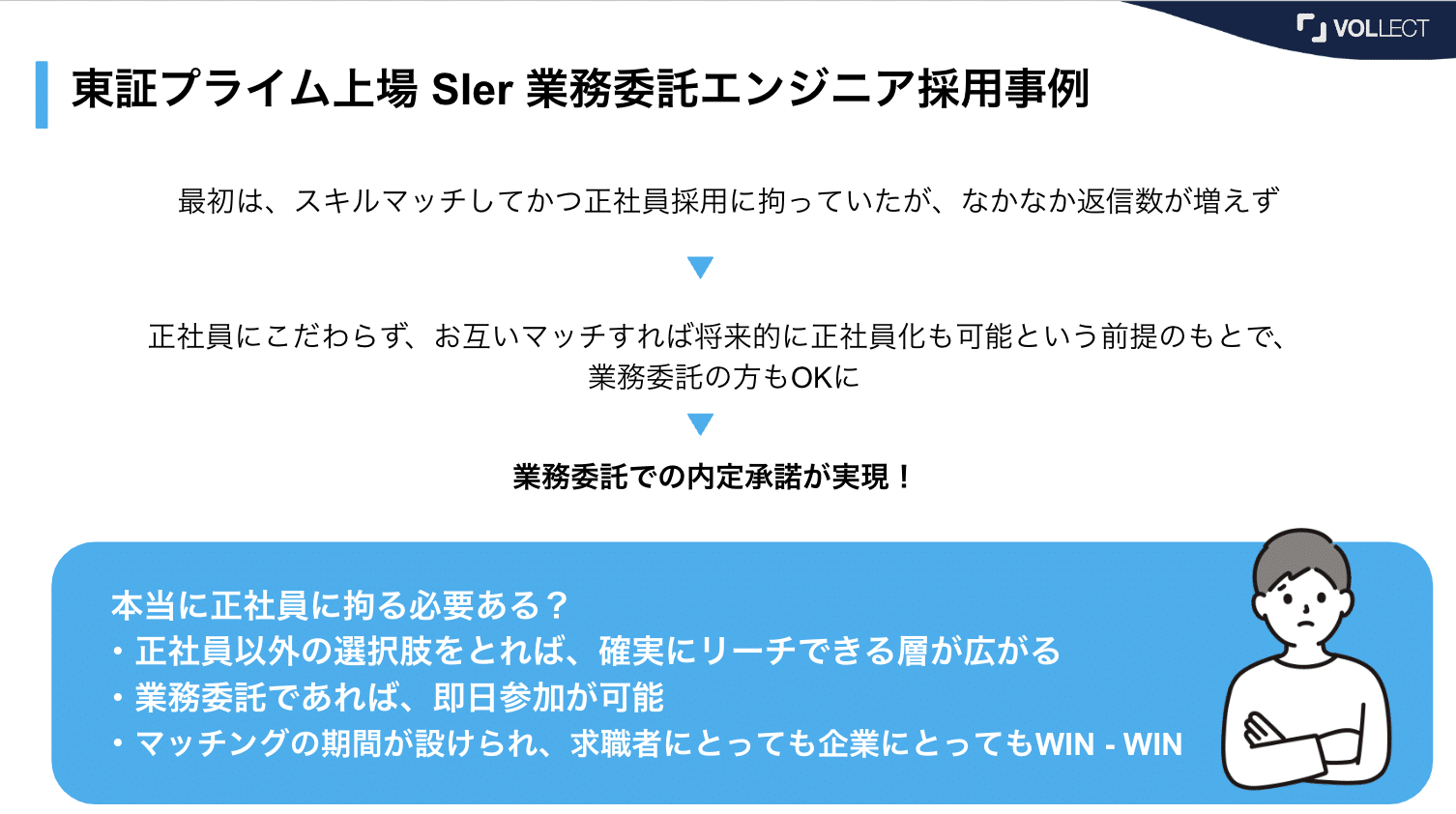

東証プライム上場 SIer

東証プライム上場SIerでは、「スキルマッチする正社員」を採用しようとスカウトを送っていましたが、返信率が低迷していました。

そこで、正社員にこだわらず、お互いマッチすれば将来的に正社員化も可能という前提のもとで、業務委託からの参画もOKとしました。その結果、業務委託でのエンジニア採用決定が出ました。

エンジニア採用は、本当に正社員に拘る必要があるか考えるべきです。正社員以外の選択肢をとれば、確実にリーチできる層が広がりますし、業務委託であれば、即日参加も可能です。

また、マッチングの期間が設けられるため、求職者にとっても企業にとってもWIN – WINだと言えるでしょう。

エンジニア採用は採用代行がおすすめ

採用競争が激化するだけではなく、スキルの見極めなど採用する側にも技術が必要なエンジニア採用では、下記3つの要素を満たす採用手法を用いることをおすすめします。

・転職潜在層にアプローチできる

・自社の強みを候補者に直接訴求できる

・応募者のスキル・経験値を事前に把握できる

もし現在エンジニアの採用を行う体制が整っていないのであれば、ノウハウをもった採用代行に依頼するのがおすすめです。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、スカウト採用媒体に登録している求職者に対し、スカウトやオファーなどを用いて自社から直接アプローチする採用手法です。

最近はエンジニア職種やIT・Web業界に特化したスカウト採用媒体も登場しています。特化型スカウト採用媒体の場合、経験年数や習得言語など、エンジニアスキルを細かく絞り込めるようになっています。

スカウトやオファーをする対象を事前に絞り込むことができるため、スキルミスマッチの懸念を低減できるでしょう。また潜在層にアプローチできる点や自社の魅力を応募者に直接訴求できる強みもあります。

エンジニア採用において最も有効性の高い採用手法と言えるでしょう。

エンジニア採用向けスカウト媒体選びにお悩みの人事のために、各種スカウトサービスの使用感や料金を比較した「ダイレクトリクルーティング徹底比較レポート2025」をご用意しております。こちらからお受け取りいただき、自社にフィットするスカウトサービス選びにお役立てください。

エンジニア採用担当者 おすすめ資料!

50ページ超!エンジニア採用向け

サービスを徹底比較!

実際に運用して分かった、各サービスの強み・弱みをまとめています。比較表、カオスマップ付き!

【無料】資料をダウンロードする

ヘッドハンティング

優秀なエンジニアの採用を目標に掲げる企業の場合、ヘッドハンティングを活用するのも1つです。

ヘッドハンティングとは、他社で活躍している優秀な人材を自社に誘致する採用手法のことを指します。スカウト採用やダイレクトリクルーティングと混同されがちですが、ヘッドハンティングはヘッドハンターやヘッドハンティング会社独自の人脈やリストを元にヘッドハントする人材をサーチする点が大きな特徴です。

またサーチフィールドがビジネス市場全てになるため、広範囲にわたり自社の求める人材にアプローチできます。CTO(最高技術責任者)や特別なスキルを有する希少性の高いエンジニアを採用したい場合におすすめの採用手法です。

成果報酬制を採用しているケースも多く、無駄な採用コストが発生しない点もメリットと言えるでしょう。

しかし通常の採用と比較して採用単価が高額になりがちです。また転職を一切考えていない人材にアプローチすることもあり、アプローチから採用まで長い期間を要することもあります。

複数名以上採用したい場合やレベルを問わないエンジニア採用に取り組む場合には、あまり適さない手法のため注意が必要です。

リファラル採用

最後は自社に信用できるエンジニアがいれば、採用代行よりはるかにコストパフォーマンスが優れた採用手法です。

リファラル採用は自社の社員から候補者を紹介してもらう手法です。採用市場にはまだ登場していない転職潜在層と早期接触を図れる点がポイントです。

また自社の社員からの紹介ということで、自社で活躍している人材と似た傾向を持つ人材であることが期待できます。

アメリカでは一般的に用いられており、IT先進企業であるマイクロソフト社やGoogle社も積極的に取り組んでいる手法です。

一方でリファラル採用に取り組むためには、社内にリファラル風土を浸透させたり制度の策定などを行わなくてはなりません。

運用が軌道に乗るまで工数・時間がかかる点がネックに感じられてしまう企業も多いでしょう。

関連記事:人事必見!新卒の採用手法の種類を紹介|メリットや選び方を解説

関連記事:中途採用でおすすめの採用手法を紹介!自社に合う選び方や料金は?

エンジニア採用がうまくいかないなら「PRO SCOUT」にご相談ください

戦略策定、KGI/KPI設定、スカウト文面・求人作成、スカウト配信、カジュアル面談、数値レポーティング、レクチャーまで丸っとお任せいただけます。

まとめ

本記事ではエンジニア採用が難しいと言われる理由をはじめ、エンジニア採用の課題を解決する方法やエンジニア採用に有効な手段を解説しました。

エンジニア採用を成功させるためには「エンジニア採用は難しい」と言われる理由を理解し、自社の課題と紐づけて解決策を考えていくことが大切です。

さらに下記ポイントを意識しながらエンジニア採用に取り組むことで、採用成功の道筋が拓けてくるでしょう。

・転職潜在層にもアプローチを試みる

・自社の強みを候補者・応募者に伝え、興味・関心喚起を促す

・現場のエンジニアに協同を仰ぐ

ダイレクトリクルーティングなどの採用手法を用い、企業自ら候補者にアプローチすることで、多くのエンジニアに対し自社の認知を広げられるでしょう。

さらに自社の魅力をスカウトやオファー、さらには選考時などで訴求し興味・関心を喚起することができれば、エントリーが増えたり応募者の入社意向も高められるでしょう。

ぜひ今回ご紹介した採用手法や課題解決法を参考に、エンジニア採用に取り組んでみてください。

投稿者プロフィール

-

採用系コンサルタントとして企業の採用サポート・採用戦略構築・採用ノウハウの提供を行いながらライターとしても活動中。

得意分野は新卒採用とダイレクトリクルーティング。

最新の投稿