【採用担当者必見】内定承諾率を上げる方法

慢性的な人手不足に陥っている昨今、多くの企業は内定承諾率を上げる施策を練っています。

そこで今回は、内定承諾率を上げるための具体的な施策や、内定承諾率改善のためのチェックリストを公開します。

「どのような施策を実施すればいいのかわからない」「施策を打っているのに内定承諾率が上がらない」などとお悩みの採用担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

「優秀な人材にアプローチしたい」「スカウト返信率が悪い」等にお悩みの方は、ダイレクトリクルーティング代行「PRO SCOUT」をご活用ください。

こちらからサービスの詳細や導入事例をご覧いただけます。

採用担当者必見!

800社以上が導入したスカウト代行「PRO SCOUT」

スカウト文面の作成、配信、数値振り返り、スカウト媒体のご提案、日程調整、カジュアル面談など、包括的にダイレクトリクルーティングをご支援いたします。

サービス内容や料金を見る目次

内定承諾率が低下する原因

まずは、そもそもなぜ内定承諾率が低下してしまうのか、その原因を解説します。

報酬・勤務地・職種確約などの条件面で競合に負けている

報酬や勤務地など、条件面で採用競合に負けている場合も、内定承諾率は下がります。

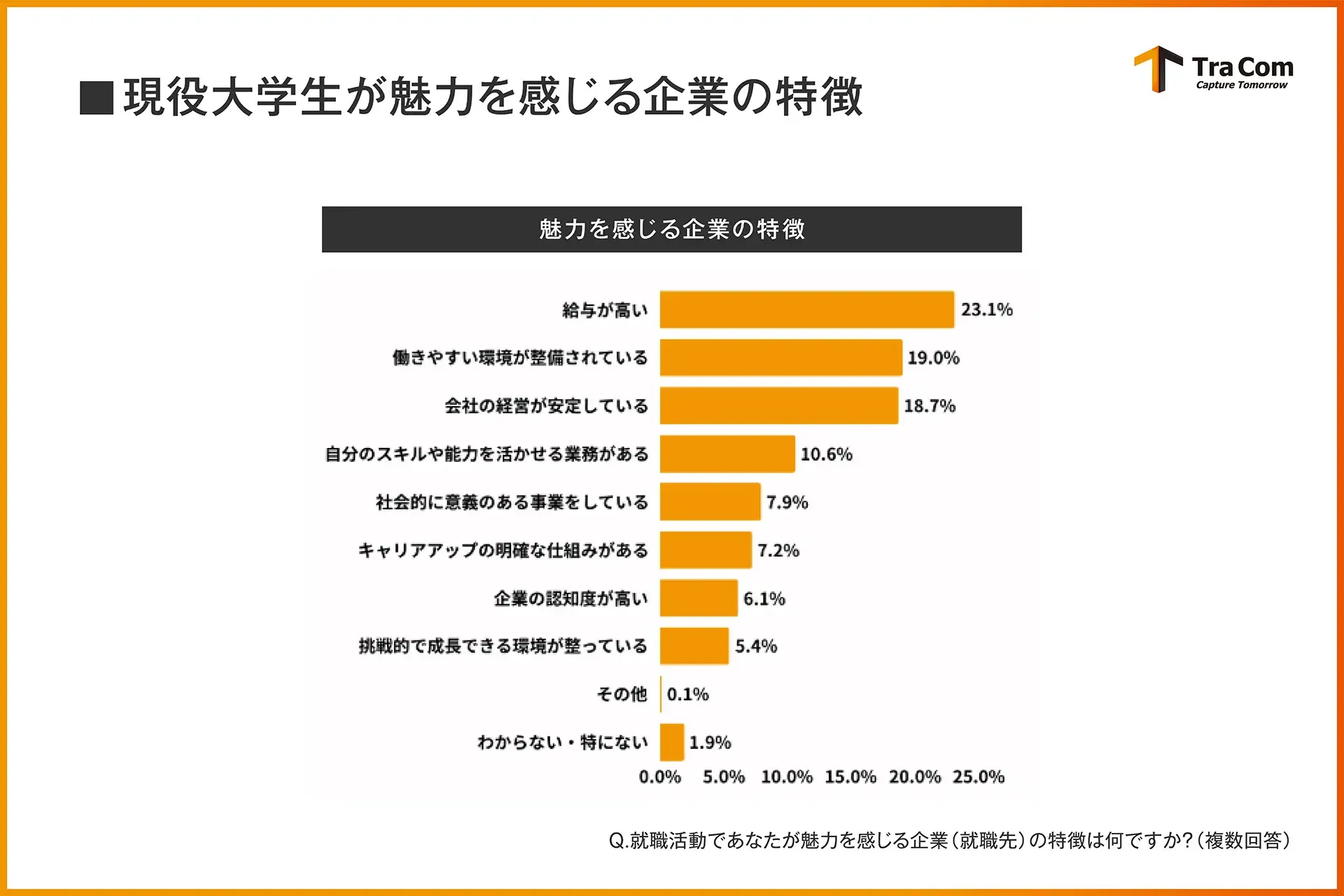

人材採用支援事業を行うトラコム株式会社が現役大学生に対し「魅力を感じる企業の特徴」調査を行いました。その結果、「給与が高い」が23.1%と最も多く、現代の大学生は条件面を重視していることがわかります。

引用:【現役大学生が求める働き方に関する調査結果】学生が最も魅力を感じる企業の特徴は「給与が高い」こと。就活の情報収集の場は「就職情報ナビサイト」が最多の結果に。

また、職種確約を行い、「配属ガチャ」への不安を取り除く企業も近年増えています。「配属ガチャ」とは、職種や勤務地がどこになるか分からないことです。

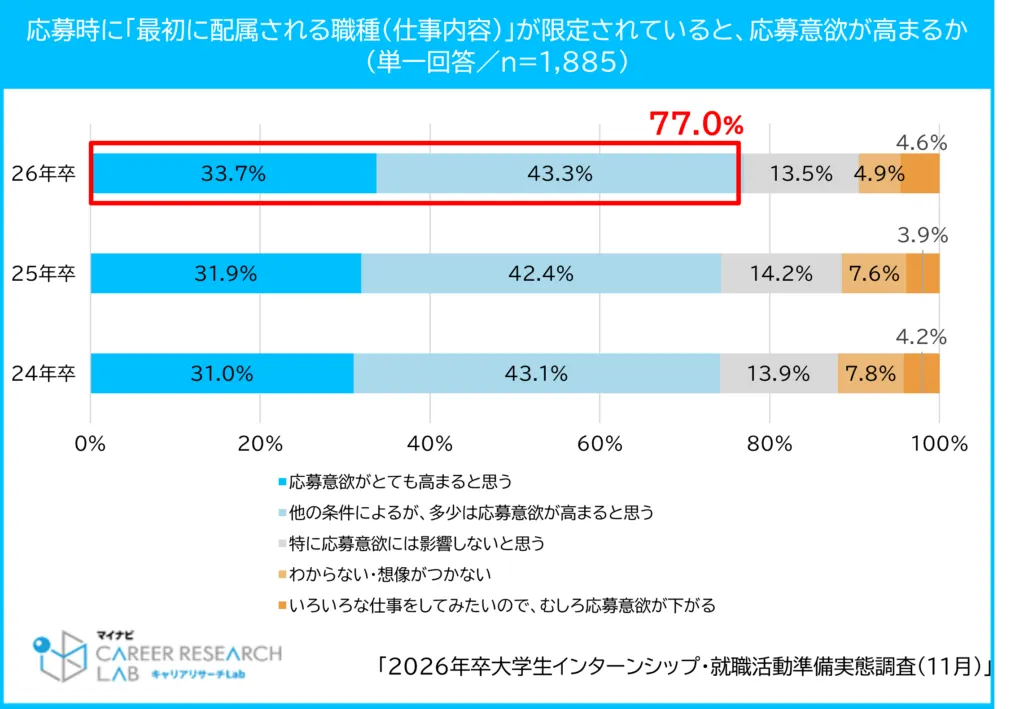

株式会社マイナビが行った調査によると、「応募時に『最初に配属される職種(仕事内容)』が限定されていると応募意欲が高まるか」との質問には約77%の学生が「高まる」と答えています。

引用:2026年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(11月)

そのため、学生にとって職種確約をしていない企業は、確約している企業よりも志望度が下がる可能性が高いと言えるでしょう。

就活スケジュールの早期化

早期化が進むと学生の就職活動は長期化し、「1社目の内定を獲得できたけど、他社の選考を受け続けたい」と考える学生が増えています。

2018年10月、経団連は「就活ルール」の廃止を発表しました。就活ルールとは、採用面接の解禁日などを定めた指針のことです。経団連がルールを廃止した現在は、政府主導で解禁日などがアナウンスされています。例年、卒業年度前(大学3年時)の3月1日が広報解禁日となっています。

しかし、政府が発表した解禁日などを守らなくとも、厳罰などがないため、多くの企業はこの解禁日より前に採用活動を開始しているのが実態です。

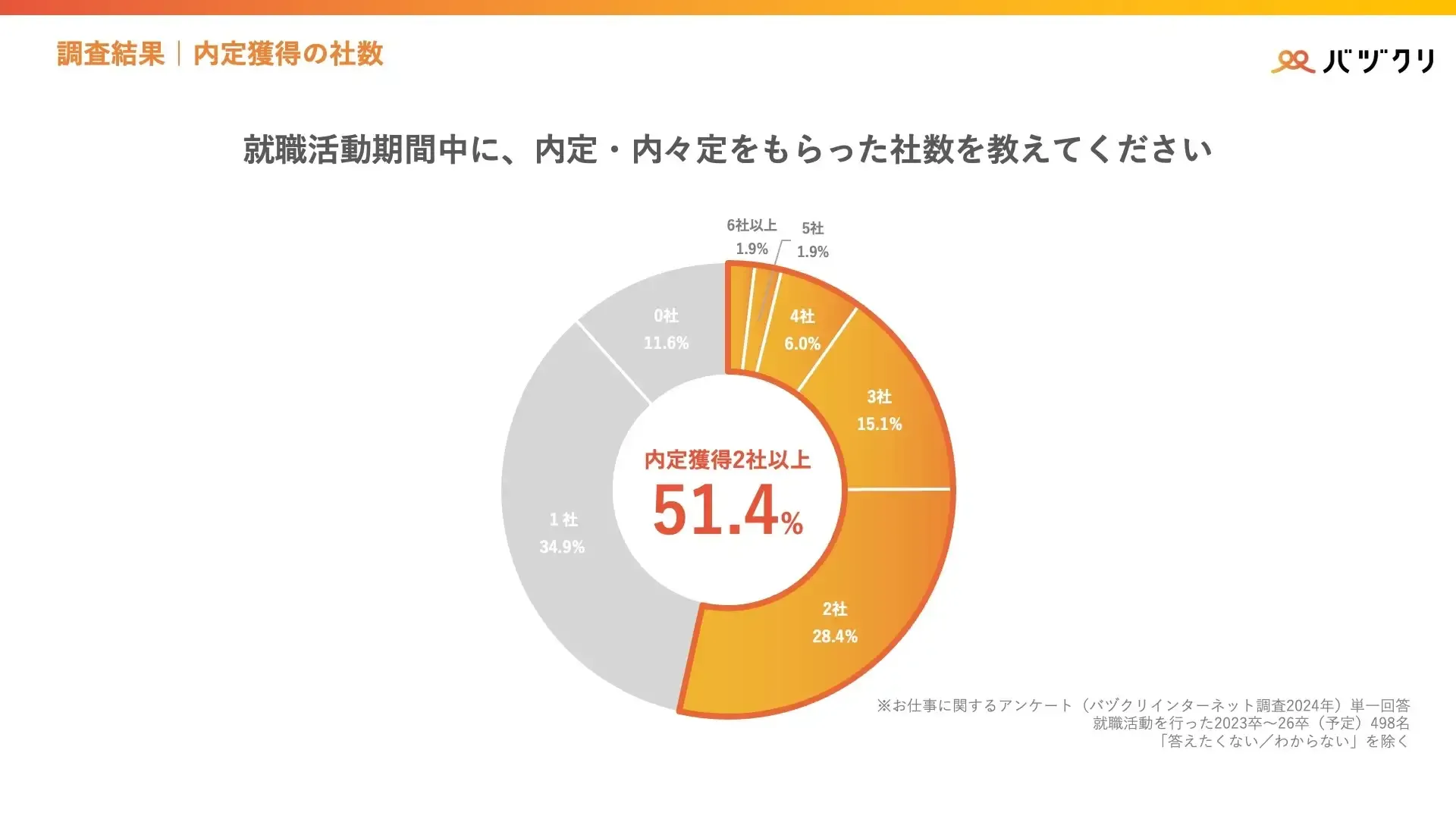

バヅクリ株式会社が行った調査によると、2社以上の複数内定を獲得した学生が全体の51.4%を占めました。

引用:【Z世代新卒500名に調査】内定承諾者の70%が、「同期/先輩社員との交流」を入社の決め手としている

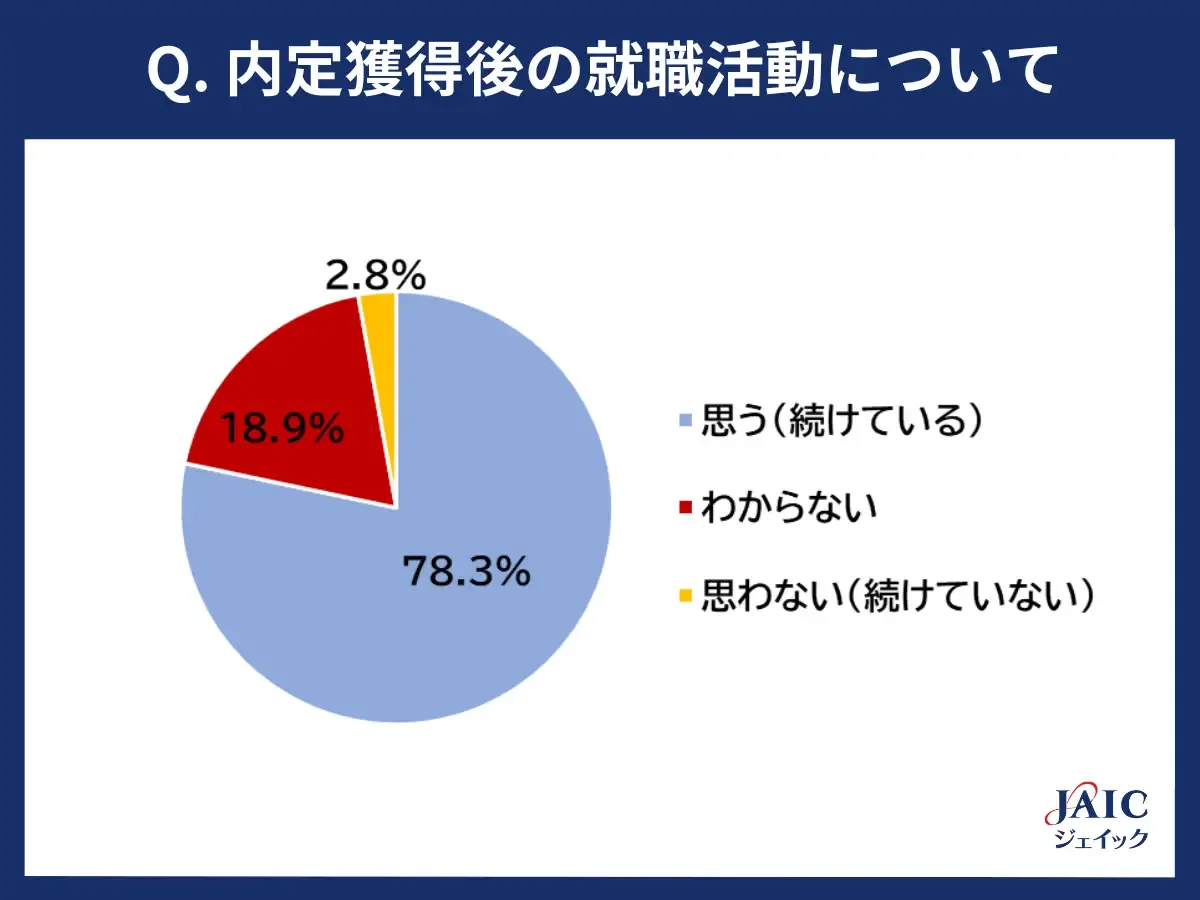

さらに、株式会社ジェイックが行った「1社目の内定を獲得できた後、他社の選考を受け続けたいと思いますか?」との質問に対し、78.3%もの学生が「思う(続けている)」と答えています。

このように、選択肢が広がるため内定承諾率は下がってしまうのです。

関連記事:【2027年卒】企業側の新卒採用スケジュールを大公開!

関連記事:内定後の辞退の割合は?新卒と中途の場合に分けて解説

採用フローに問題がある

例えば、内定通知や就活生からの質問回答への遅れが生じると、採用競合に先に内定を出されてしまい、就活生は連絡が早い方に内定承諾してしまう可能性が高まります。また、スピーディさに欠ける対応は信頼低下の一因となるので注意が必要です。

また、どのような選考ステップがあるのかがわからない、どの程度の期間がかかるのかわからないなど、採用プロセスが不透明だと、就活生に不安を与えてしまい、選考辞退などが発生する可能性もあります。

さらに、採用担当者や面接官の対応が不適切だと企業への信頼が下がり、内定承諾には至らないでしょう。

企業イメージのミスマッチ

入社が決まり、内定者研修や社員との交流などのイベントに参加することで、イメージと実態のギャップを感じさせてしまうことも、内定辞退を招き内定承諾率を下げてしまう一因です。

例えば、イベントに参加し社員同士の関係性を見て、自分が求めていた関係性ではなかったり、実際に働いている先輩社員のキャリアアップが自身が期待しているよりも遅かったりすると、入社意欲は下がってしまいます。

内定出しの前から社内の実情をオープンにすることで、ミスマッチを減らすことが重要です。

内定承諾率を上げるための具体的な施策

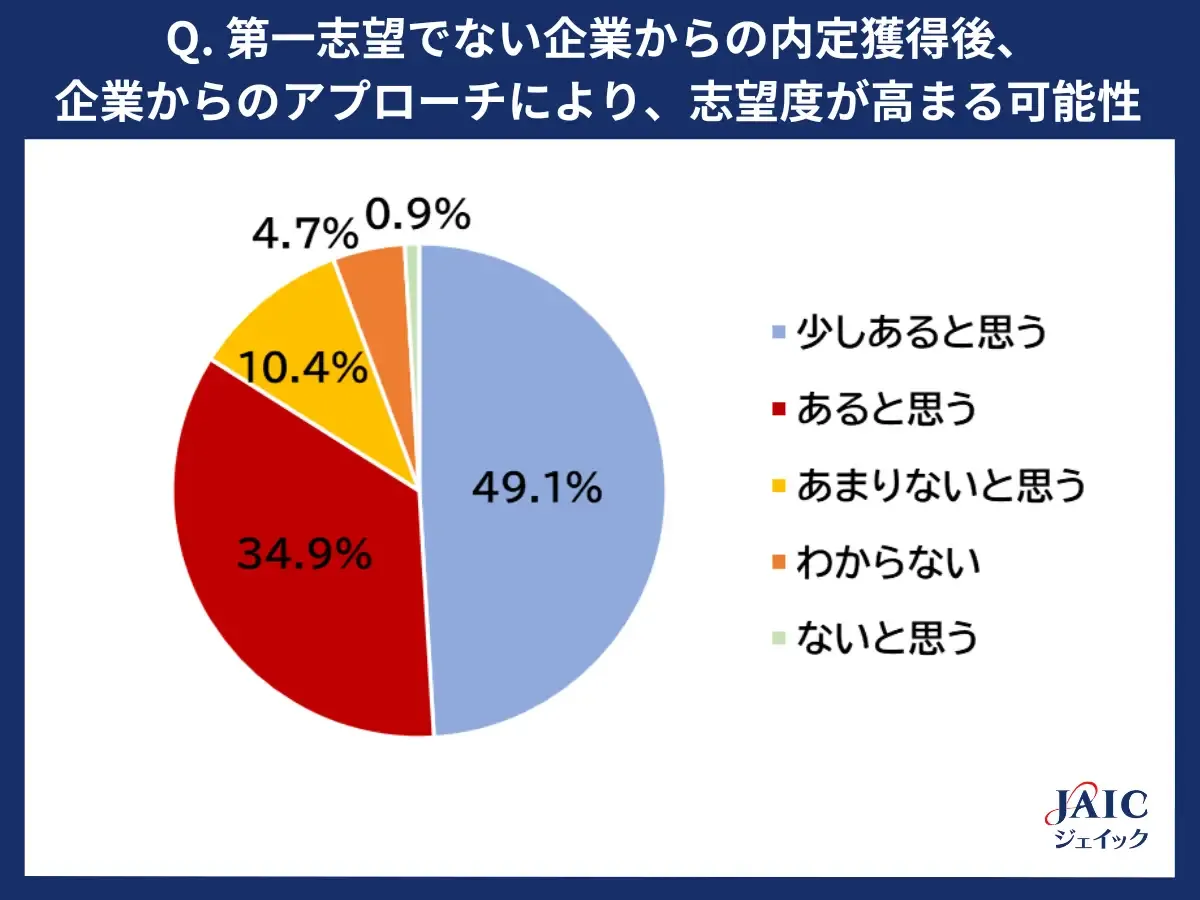

では、内定承諾率を上げるためにはどのような施策を行えばいいのでしょうか?株式会社ジェイックが行った調査の中での「第一志望でない企業から内定を獲得できた場合、その後の企業からのアプローチによって、志望度が高まる可能性はあると思いますか?」との質問に対し、約80%もの学生が「ある」と回答しています。

つまり、内定出し後も継続したアプローチを行うことで、就活生の意向を醸成出来る可能性は高いのです。

本章では、内定出し後の具体的な施策を紹介します。

「優秀な人材にアプローチしたい」「スカウト返信率が悪い」等にお悩みの方は、ダイレクトリクルーティング代行「PRO SCOUT」をご活用ください。

こちらからサービスの詳細や導入事例をご覧いただけます。

採用担当者必見!

800社以上が導入したスカウト代行「PRO SCOUT」

スカウト文面の作成、配信、数値振り返り、スカウト媒体のご提案、日程調整、カジュアル面談など、包括的にダイレクトリクルーティングをご支援いたします。

サービス内容や料金を見る座談会の開催

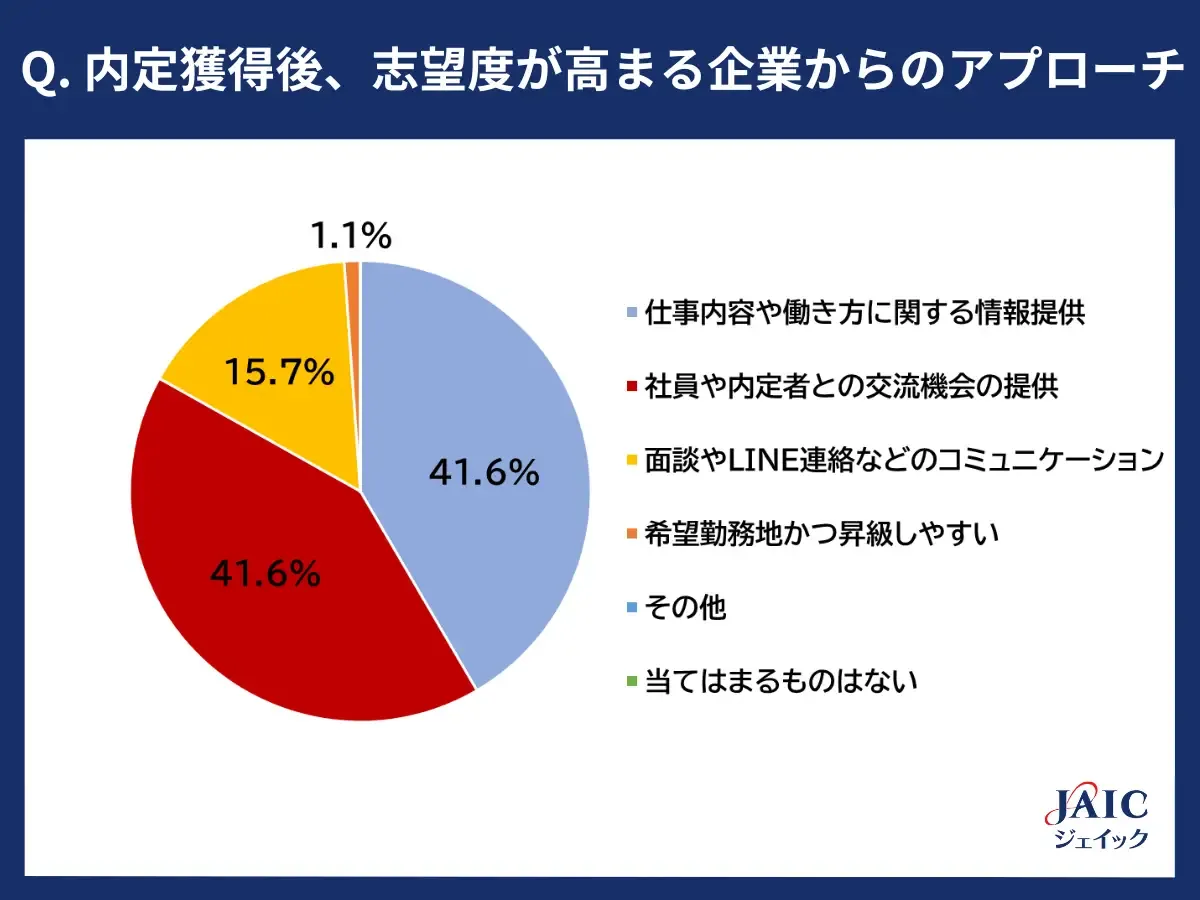

株式会社ジェイックが行った同調査によると、志望度が高まるアプローチとして、「仕事内容や働き方に関する情報提供」「社員や内定者との交流機会の提供」が41.6%と高いニーズがあることがわかりました。

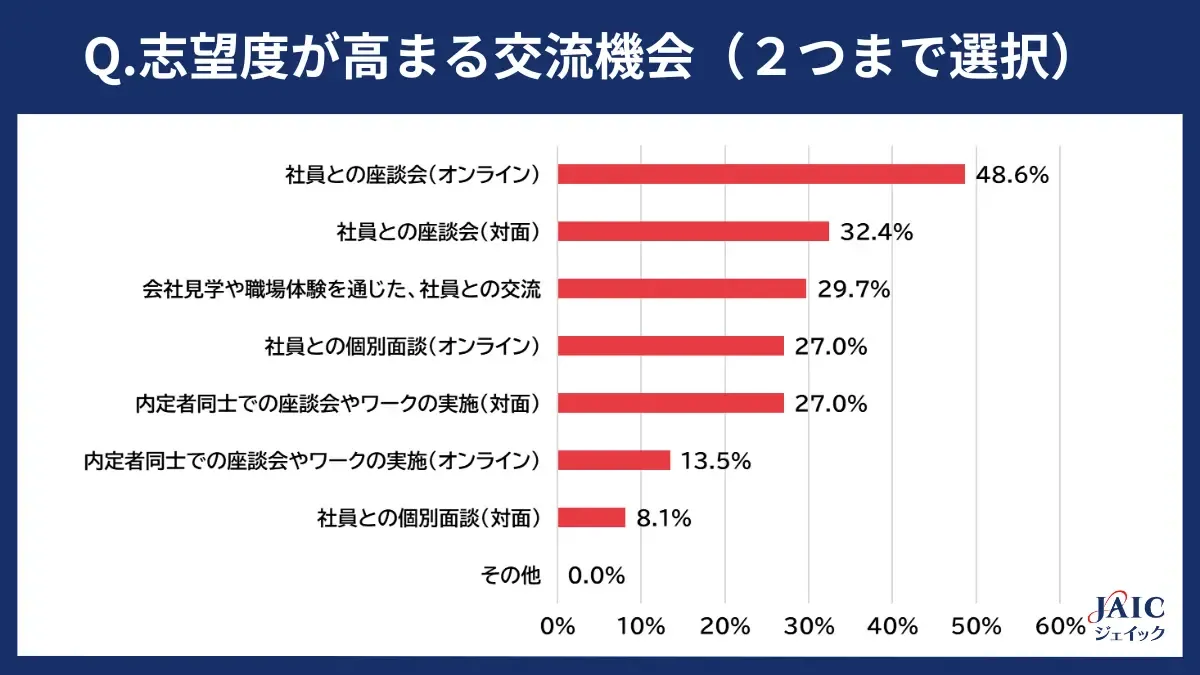

さらに、具体的な施策を聞くと、「社員との座談会(オンライン)」が48.6%、「社員との座談会(対面)」が32.4%と、座談会の開催を求める声が多い結果となりました。

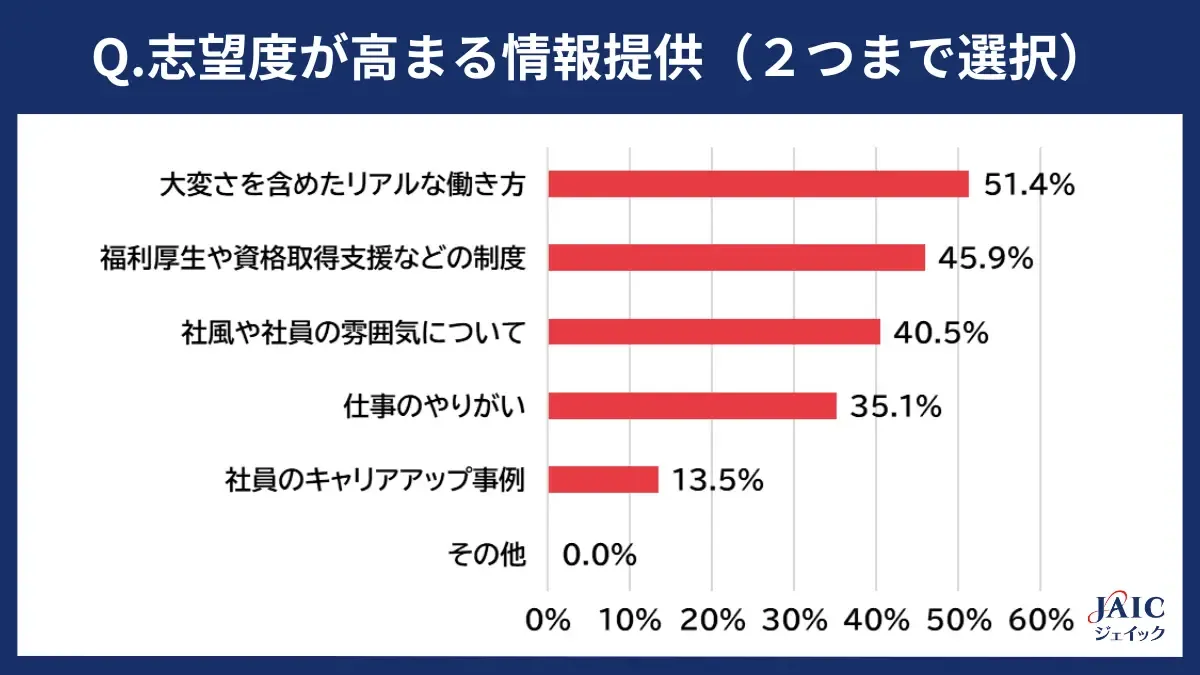

また、志望度が高まる情報提供としては、「大変さを含めたリアルな働き方」が51.4%、「福利厚生や資格取得支援などの制度」が45.9%、「社風や社員の雰囲気について」が40.5%と、実際に自身が働くイメージが持てるような情報を欲していることがわかります。

以上の調査結果より、先輩社員の働き方や福利厚生の紹介をしつつ、社風や社員の雰囲気が伝わる座談会を開くと良いでしょう。

また、対面では来場しなければならないというハードルができるデメリットがある反面、社風や社員の関係性を直に感じてもらいやすいメリットがあります。

一方、オンライン開催では気軽に参加できるメリットがある反面、社内の雰囲気は伝わりづらくなってしまいます。

対面、オンライン開催のメリット・デメリットを把握し、就活生や自社に最適な開催形式をとりましょう。

メンター・リクルーター制度の実施

メンター・リクルーター制度の導入も、内定承諾率を高める施策の一つです。

メンターやリクルーターを割り当てることで、就活生の不安を軽減でき、スムーズなオンボーディングを支援できるでしょう。

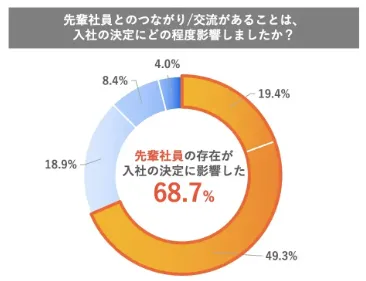

バヅクリ株式会社が行った「先輩社員とのつながり/交流があることは、入社の決定にどの程度影響しましたか?」との質問に対し、68.7%もの学生が「影響した」と答えていることからも、先輩社員とのつながりは重要です。

引用:【Z世代新卒500名に調査】内定承諾者の70%が、「同期/先輩社員との交流」を入社の決め手としている

メンターやリクルーターの割り当ては、採用担当者だけで完結できるものではなく、現場社員の協力が欠かせません。そのため、気軽に実施できるものではなく、どの企業もできることではないでしょう。工数をかけ実施することで、就活生に「手厚い企業だな」と感じてもらうことができ、他社との差別化が図れる可能性が高いです。

個別に熱を注いだオファーレターを作成

オファーレターの作成も、就活生の入社意欲を高めるための効果的な手法です。

一般的なオファーレターとは、内定を通知するとともに、部署名や役職名、給与や休日休暇などを提示した労働条件、福利厚生などについて記載されている文書のことです。

しかし、ラブレターのように熱を入れてオファーレターを出す企業が、着実に内定承諾率を高めます。

例えば、代表から熱い想いを記載する、 Slackで社員のコメントを集めたオファーレターを送る、「声のオファーレター」を送るなど。

熱量の高いオファーレターは、「ここまで自分のことを見てくれていたのか」と、辞退を迷っていた学生の心を動かします。

採用活動は“口説き”と同じ。選考の最終段階だからこそ、「本気で来てほしい」という熱意を一番強く伝えるべき時です。

形式的な通知で終わらせず、オファーレターを通じて想いを伝えるクロージング施策を試してみてはいかがでしょうか。

入社後の働き方や社会貢献性、人間関係に関する情報を提供する

企業が内定辞退を防ぐためには、入社後の働き方に関するイメージが重要な要素であることが、「新卒者の内定辞退に関する定量調査」より明らかになりました。

内定承諾企業と内定辞退企業に対して持たれているイメージを比較したところ、以下の点で大きな差が見られました。

- 仕事と生活のバランスの取れた働き方ができる

- 希望する地域で働くことができる

- 産休・育休がとりやすい

- 職場の人間関係がよい

とくに「仕事と生活のバランスの取れた働き方ができる」という項目は、内定承諾企業に対して強く肯定的なイメージを持たれており、内定辞退を防ぐ有効な要素であるといえます。

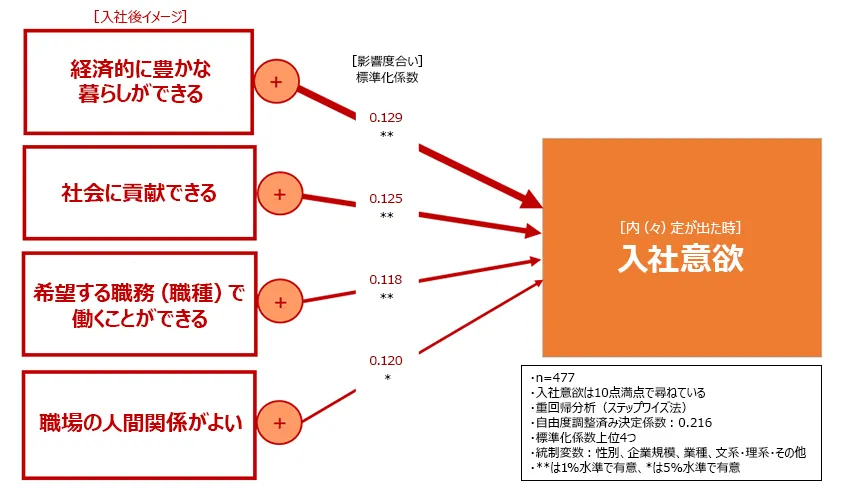

また、「経済的に豊かな暮らしができる」「社会に貢献できる」「希望する職務で働ける」「職場の人間関係がよい」といった入社後のイメージは、入社意欲を高める要因であることもわかりました。

これらの結果から、学生に向けて採用広報を行う際には、「働きやすさ」「人間関係の良さ」「社会貢献性」「希望する職務で働けること」など、入社後のポジティブなイメージを具体的に伝えることが、内定辞退の防止や入社意欲の向上につながると考えられます。

保護者向け内定確認連絡(オヤカク)・オリエンテーション(オヤオリ)を実施

売り手市場となった近年、就活生の保護者が内定承諾の意思決定に関わることが多くなってきています。

マイナビの「2024年度就職活動に対する保護者の意識調査」によると、保護者が「どのような企業や業界の仕事に就いて欲しいか話す」経験をした保護者は43.1%にも上りました。

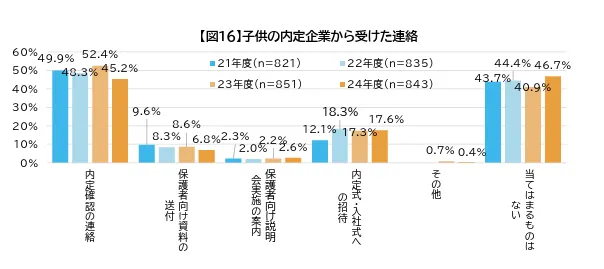

さらに同調査によると、子供の内定企業から「内定確認の連絡」いわゆる「オヤカク」を受けたという回答は45.2%。また、「保護者向け説明会実施案内」いわゆる「オヤオリ」の案内を受けたという回答は2.6%と、前年度と比較すると微増しています。

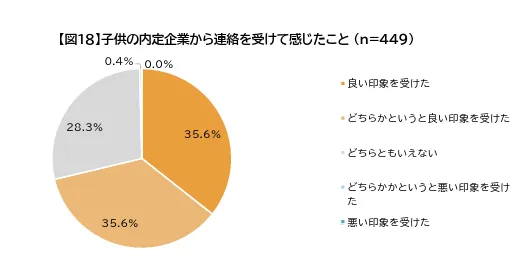

このような企業からの連絡に対し「良い印象を受けた(良い印象を受けた+どちらかというと良い印象を受けた)という保護者は71.2%でした。

以上のことから、「オヤカク」や「オヤオリ」は効果的な施策と言えるでしょう。

自社の採用ブランディング強化

自社の採用ブランディングを強化することも、就活生の入社意欲を向上する一助となります。

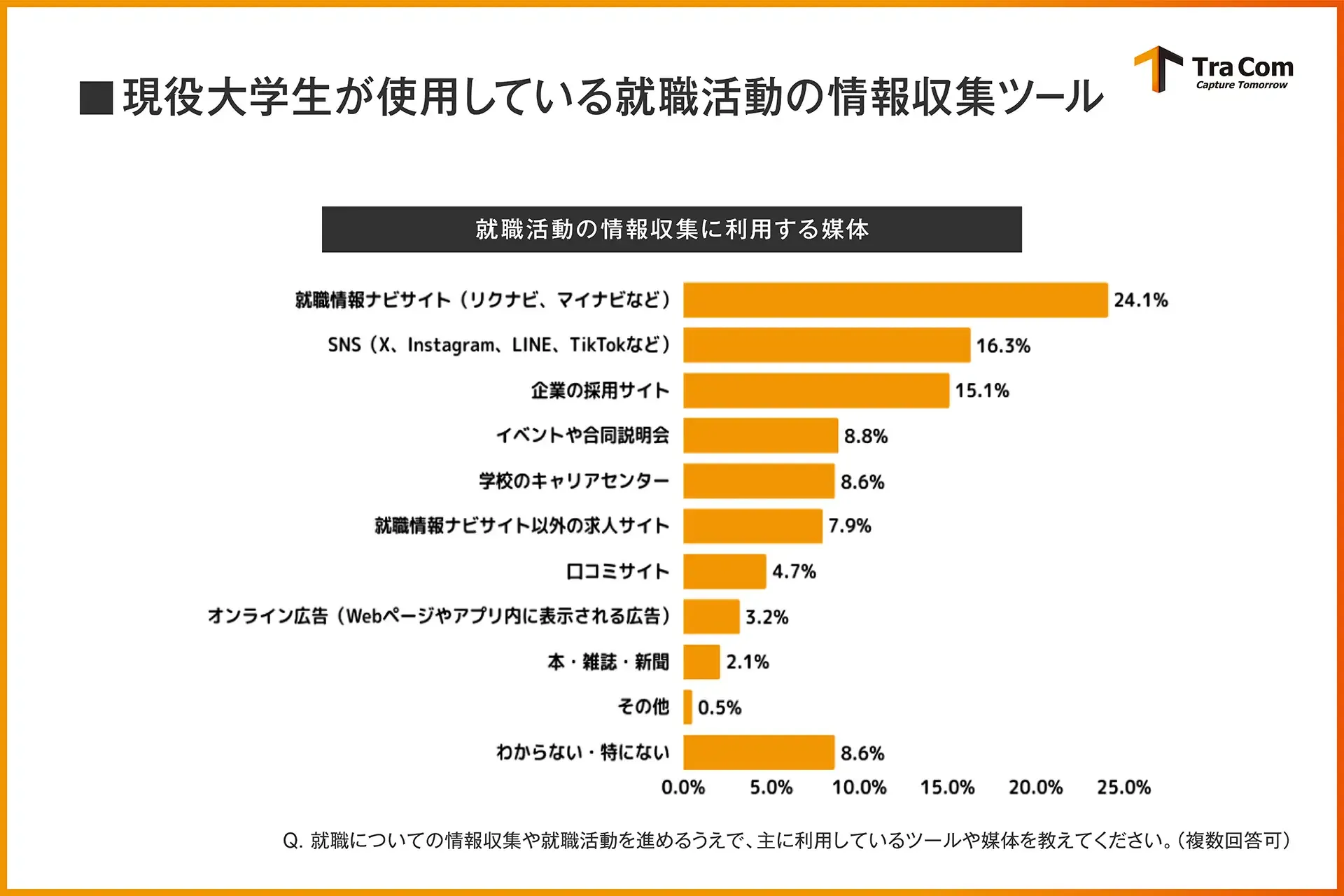

トラコム株式会社が行った調査によると、現役大学生が使用している就職活動の情報収集ツールは「就職情報ナビサイト(24.1%)」が最多で、次いで「SNS(16.3%)」、「企業の採用サイト(15.1%)」となっています。つまり、ナビサイトの他にも、興味を持った企業の情報はSNSや企業の採用サイトなどを閲覧し、自ら情報を集めているのです。

引用:【現役大学生が求める働き方に関する調査結果】学生が最も魅力を感じる企業の特徴は「給与が高い」こと。就活の情報収集の場は「就職情報ナビサイト」が最多の結果に。

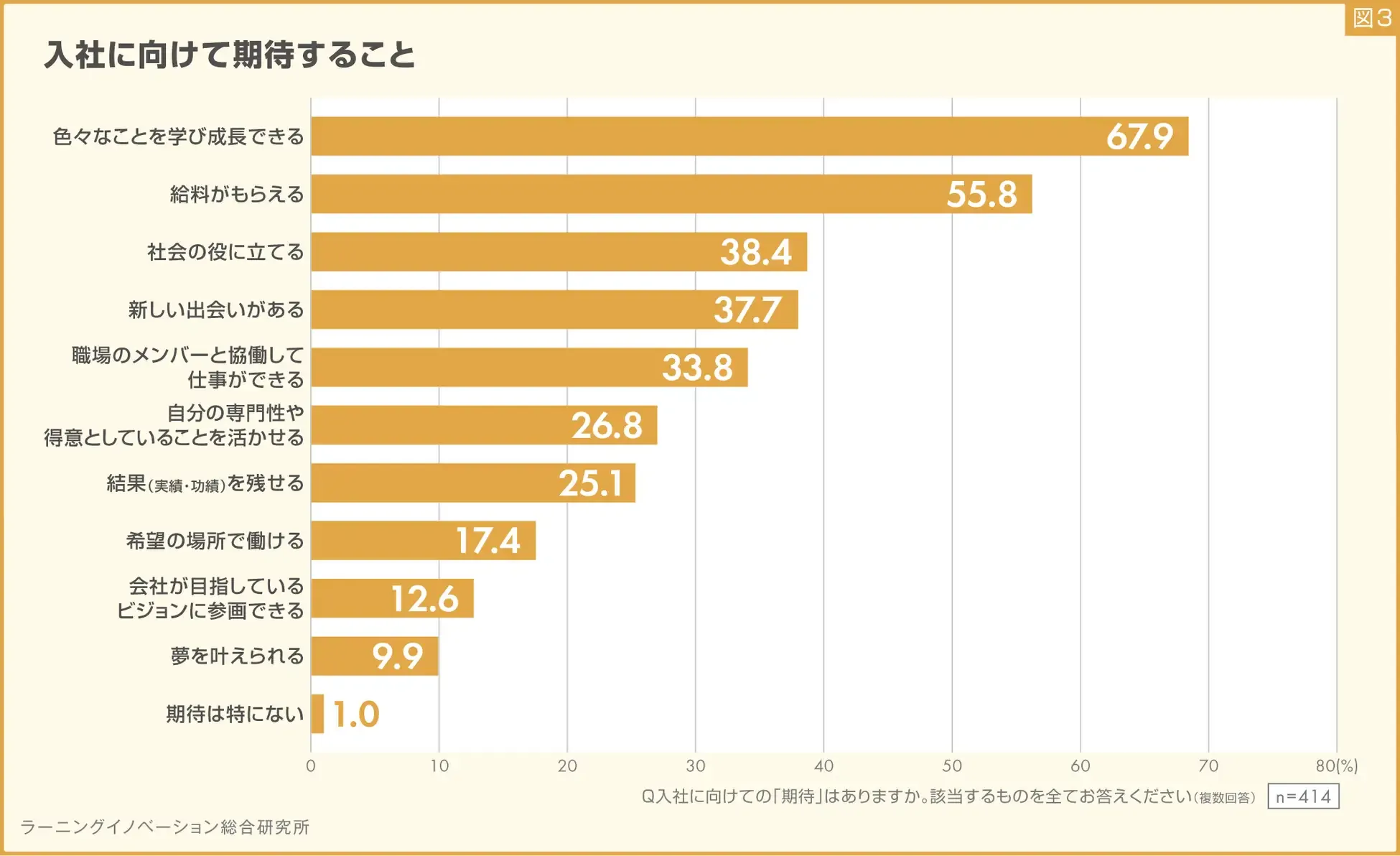

また、ALL DIFFERENT株式会社の調査によると、入社に向けて期待することとして「色々なことを学び成長できる」が67.9%と最も高い割合になっています。

引用:25卒内定者 内定期間に求める支援 1位【先輩社員との関係構築】

以上のことから、成長できる環境があることをSNSや採用サイトでアピールすると良いでしょう。具体的には、先輩社員のインタビュー掲載やキャリアパスに関する情報の発信、資格支援制度などの福利厚生をアピールするなどです。

初任給をアップする

帝国データバンクが行った「初任給に関する企業の動向アンケート(2025年度)」では、実に7割(71.0%)の企業が初任給を引き上げると回答しています。背景には、人材確保の難化に加え、物価高騰や最低賃金の上昇といった外部環境の変化があり、多くの企業がこれらに対応せざるを得ない状況です。

実際に引き上げを行う企業からは、「応募が来ないためにやむを得ず初任給を引き上げた」といった声も寄せられており、初任給の水準が採用成功の可否を左右する時代になっています。

採用プロセス自体を改善する

採用プロセス自体を改善することも求められます。

今まで紹介してきた施策を実施すると、必然的に企業のビジョンや文化、福利厚生に満足しない就活生からは避けられてしまいます。そのため、内定承諾“率”を意識するのであれば、ターゲティングの段階で対象を広げすぎないことも重要です。

例えば、求人広告などの就活生からの応募を待つ「待ちの採用」よりも、企業側が就活生にアプローチする「攻めの採用」を実施することがおすすめです。攻めの採用には、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用などがあります。攻めの採用によって厳選したターゲットを逃さないよう、スピーディかつわかりやすい採用フローを整備することも非常に重要です。

関連記事:攻めの採用とは?ピンポイント採用でコスパとミスマッチ防止を両立

ジョブ型雇用(職種別採用)を導入する

近年の就職活動において、学生が特に懸念しているのが「配属ガチャ」という不透明さです。

「希望していない部署に配属されたらどうしよう」「やりたいことができないのでは?」といった不安は、内定を辞退する大きな理由のひとつとなっています。

そんな中、ジョブ型雇用を新卒にも導入する企業が増加しています。

NTTドコモ、富士通、パナソニックコネクト、電通デジタルなどの先進企業では、入社前から職種や業務内容を明示する「ジョブ型採用」によって、学生の納得感と安心感を高め、内定承諾率の向上につなげています。

内定承諾率改善のためのチェックリスト

本章では、内定承諾率改善のためにチェックすべき事項を大公開します。ぜひ貴社もチェックし、採用活動の見直しをしてみてくださいね。

採用プロセスの見直し

- 採用ターゲットが明確か(求める人材像を具体化し、適切なアプローチを実施)

- 面接官の選定が適切か(求職者に親近感を与えられる面接官を配置)

- 選考プロセスがスムーズで透明性があるか(遅延や不明瞭な部分の解消)

- ターゲットに合わせた適切な採用手法をとっているか

組織

- スピーディに連絡や返信ができる体制が整っているか

- イベント開催やメンター制度などに協力してくれる環境が構築できているか(企業にとっての採用活動の重要性を説明できているか)

- 社内の雰囲気は良いか(ピリピリしていないか、新しく入社してくる人材に対し歓迎する風土があるかなど)

内定者フォロー施策

- 定期的な連絡を行っているか(電話やメールでのコミュニケーション)

- 内定者研修を実施しているか(入社準備の支援)

- 内定者同士や社員との交流機会を設けているか(懇親会や職場見学会など)

- 内定者の保護者に対してもフォローを行っているか(オヤカク、オヤオリなど)

企業情報の発信

- 会社のビジョンや社風が内定者に伝わっているか(ウェブサイトやSNSで情報発信)

- 社員の声や働く環境について具体的に説明しているか

待遇・条件面の改善

- 初年度給与や福利厚生が競合他社と比較して魅力的か

- 社宅、社員旅行など特典が充実しているか

内定者の不安解消

- 内定者からの質問や要望に迅速かつ丁寧に対応しているか

- FAQ(よくある質問集)を作成し、不安解消につなげているか

- メンタリング制度を導入し、先輩社員によるサポート体制を整備しているか

モチベーション向上施策

- キャリアアップ支援や資格取得支援を提供しているか

- インターンシップやアルバイト機会を提供し、職場体験を促進しているか

フォローアップツールの活用

- 内定者コンディションを可視化するサーベイツールなどを導入しているか

- 内定辞退リスク分析を行い、必要な対応策を講じているか

【FAQ】内定承諾率に関するよくある質問

ここからは、内定承諾率に関するよくある質問に答えていきます。

平均内定承諾率はどれくらい?

就職みらい研究所の調査※1によると、25卒全体の内定承諾率は約54%でした。プレエントリーから入社数の数を詳しく見てみると、以下の通りです。

| プレエントリー数 | 書類選考者数 | 面接者数 | 内定数 | 入社数 | 内定承諾率 | |

| 全体 | 1645.3 | 285.2 | 133.2 | 44.4 | 23.8 | 53.60% |

| 300人未満 | 284.3 | 51.4 | 26.0 | 8.0 | 4.5 | 56.25% |

| 300~999人 | 1029.5 | 185.0 | 100.6 | 27.1 | 14.4 | 53.14% |

| 1000~4999人 | 2896.1 | 528.8 | 255.9 | 83.3 | 41.2 | 49.46% |

| 5000人以上 | 5407.5 | 1250.6 | 494.1 | 186.0 | 109.9 | 59.09% |

企業規模別に見てみると、5000人以上の企業の内定承諾率は約59%と最も高く、1000~4999人規模の企業だと約49%と最も低いです。このように、企業規模によって内定承諾率の変動の幅は大きいことがわかります。

中途の内定承諾率はマイナビの「中途採用状況調査2024年版(2023年実績)」※2によると、約91%です。中途は自身が持っているスキルや経験からピンポイントで応募する傾向にあるため、高い内定承諾率となります。

一方で、新卒は通常複数の企業に応募するため選択肢が広く、内定承諾率は低めとなるのです。

業種によって内定承諾率は変わる?

内定承諾率が比較的高い業種は金融業、製造業、IT業界で、比較的低い業種は建設業、流通業です。

「優秀な人材にアプローチしたい」「スカウト返信率が悪い」等にお悩みの方は、ダイレクトリクルーティング代行「PRO SCOUT」をご活用ください。

こちらからサービスの詳細や導入事例をご覧いただけます。

採用担当者必見!

800社以上が導入したスカウト代行「PRO SCOUT」

スカウト文面の作成、配信、数値振り返り、スカウト媒体のご提案、日程調整、カジュアル面談など、包括的にダイレクトリクルーティングをご支援いたします。

サービス内容や料金を見る内定承諾率を改善した事例

本章では、株式会社VOLLECTがご支援させていただいたお客様で、内定承諾率が改善した事例を紹介します。

株式会社東洋

株式会社東洋は、埼玉県を拠点にアミューズメントやリユース事業を展開する企業です。大手ナビ媒体と合同説明会などのイベントを中心に新卒の母集団形成を行っていた同社ですが、採用活動の後半では、採用計画からビハインドした分をカバーするため人材紹介を利用していました。

大手ナビ媒体での母集団形成が難しくなったため、新たな採用手法を取り入れるべきと考え、ダイレクトリクルーティングの導入を決意。しかし、採用担当者が1名しかおらず、スカウトに工数を割くことができない現状からPRO SCOUTを導入しました。

データに基づく効果改善のコンサルティングや採用市場を含めたアドバイスなどの手厚いサポートを評価いただいています。

学生に響く文言や伝わりやすい仕事内容を入れ込んだスカウト文面を取り入れた結果、2名の内定承諾を獲得しました。

参考:【株式会社東洋様】24卒2名内定承諾!ダイレクトリクルーティングでコストを抑えた採用を実現!

内定承諾率を上げるなら「PRO SCOUT」

内定承諾率がなかなか上がらないとお悩みの場合はぜひPRO SCOUTをご利用ください。

800社以上の導入実績を持つPRO SCOUTでは、ダイレクトリクルーティングを用いてのご支援を中心に個社ごとにマッチした人材の採用代行を行っています。戦略策定、KGI/KPI設定、スカウト文面・求人作成、スカウト配信、カジュアル面談、数値レポーティング、レクチャーまですべてお任せいただけます。

まとめ

今回は、内定承諾率を上げるための施策やチェックリストを紹介しました。

採用フローに問題がある、報酬・勤務地・職種確約などの条件面が負けている、就活スケジュールの早期化などが内定承諾率が低下する理由です。

内定承諾率を上げるためには、座談会の実施、メンター・リクルーター制度の実施、採用ブランディング強化などを行う必要があります。

ぜひ貴社も今回紹介した内定承諾率向上のための施策を試してみてはいかがでしょうか?

投稿者プロフィール

- SIerにて中途エンジニア採用を経験。また、リファラル採用支援サービスを提供する企業での従事経験もあり、リファラル採用領域の知見を持つ。

最新の投稿