採用活動とは?スケジュールやポイント、最新の採用活動トレンドを解説!

企業にとって欠かせない活動の一つに、採用活動が挙げられます。採用活動とは、人材を採用することはもちろん、入社後のフォローアップまで含む活動のことを指します。

日本の生産年齢人口は年々減少し、今後ますます採用活動が難しくなっていくことは間違いないでしょう。

そこで今回は、採用活動とは何を指すのか、スケジュールやポイント、最新の採用活動トレンドを解説します。

「そもそも採用活動では何をすべきなの?」「今後どのような採用活動をしていけばいいかわからない」とお悩みの採用担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

採用活動とは

採用活動とは、企業が自社に必要な人材を採用し、定着させるために行う一連のプロセスのことを指します。一般的なプロセスは、下記です。詳しい内容は後述します。

- 採用戦略の立案

- 採用計画の立案

- 採用手法の検討・決定

- 募集活動

- 選考活動

- 内定出し

- 内定者・入社後フォローアップ

採用活動の目的

企業が採用活動を行う目的は、企業のビジョンや経営戦略を実現するためです。これを実現するためには、不足している人材を補うか、より成長するために人員を増やす必要があります。

不足している人員を補う場合、単なる労働力不足の解消を目指すだけでなく、必要な経験やスキルを持った人材を採用することで、社全体のスキルアップや生産性向上が期待できます。

より成長するための人員増員では、将来必要になるであろうスキルの持ち主を採用したり、未経験人材を採用し、育成に十分な時間をかけたり、会社の未来を見越した人員増員が必要です。経営戦略をもとに、いつまでにどのような人材が必要かを割り出し、計画的な採用活動を行うことが欠かせません。また、異なるバックグラウンドや価値観を持つ人材を採用することで、新たなアイディアや多角的な視点を得られるでしょう。

このように、採用活動は単なる「人を増やす活動」ではなく、企業の未来をつくる戦略的な取り組みなのです。

採用担当者の役割

前述した通り、「採用活動」とは募集活動や選考活動、内定出しにとどまりません。募集活動前の採用戦略・採用計画の立案や、内定出し後の内定者・入社後のフォローアップも含まれます。

採用担当者は、自社の中長期的な経営戦略に沿った人事戦略を立て、それをもとに採用戦略を立案する必要があります。「採用できたから終わり」ではなく、定着する仕組みづくりを行い、自社の存続に貢献することが求められるのです。

採用活動の現状

現在の日本は少子高齢化が急激に進み、人手不足の状態に陥っています。

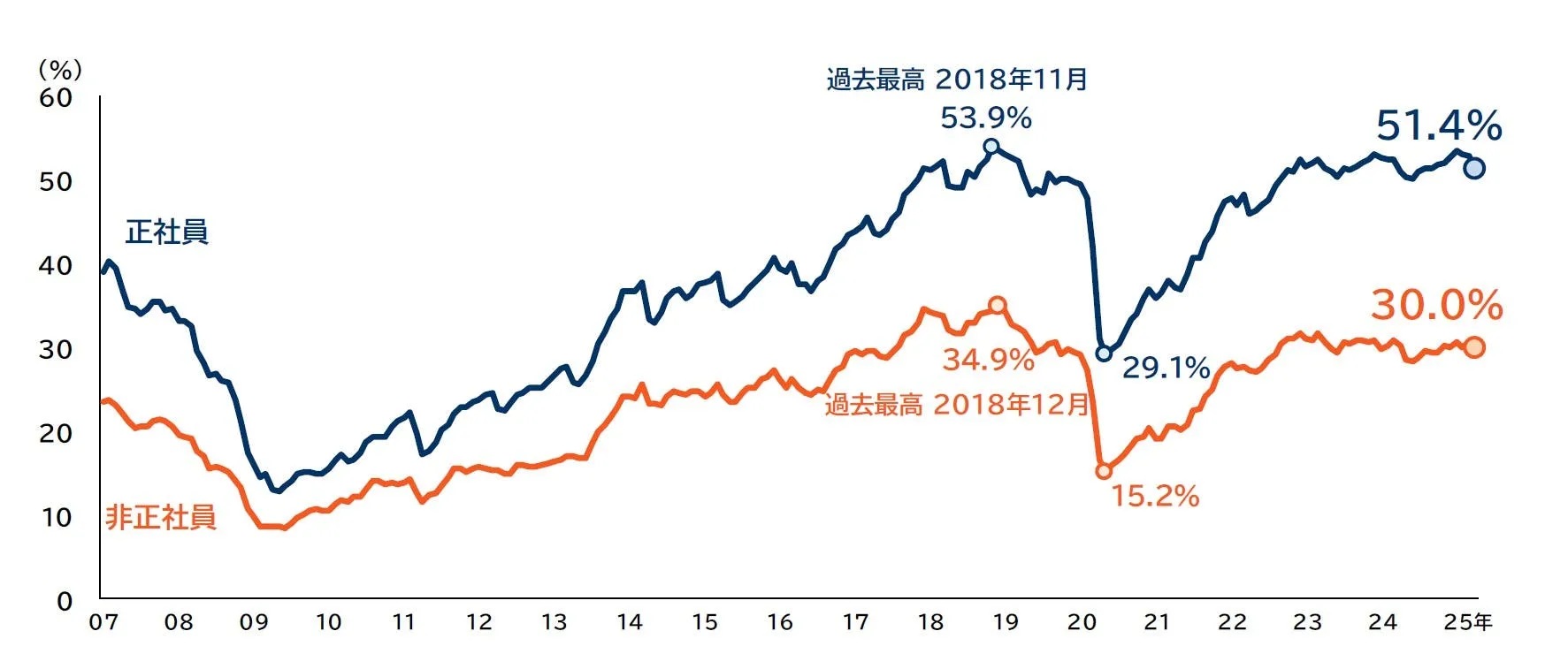

帝国データバンクが行った調査によると、2025年4月時点における、正社員の人手不足を感じている企業は51.4%、非正規社員の人手不足を感じている企業は30%にも上りました。

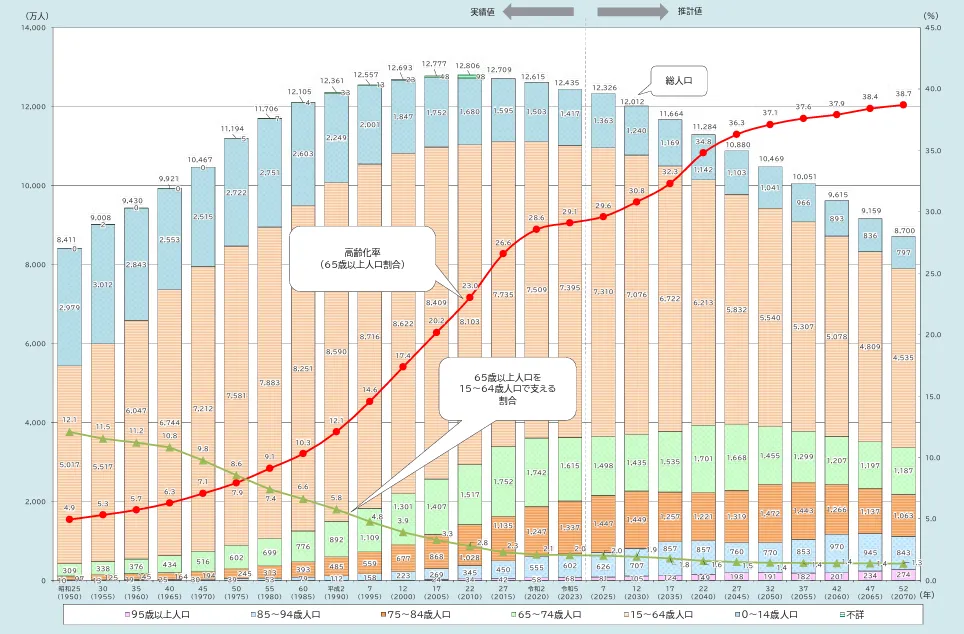

少子高齢化はさらに進み、総務省の推計では、2056年には人口は1億人を割り込み、生産年齢人口も2065年には2020年比で30%減少すると見込まれています。

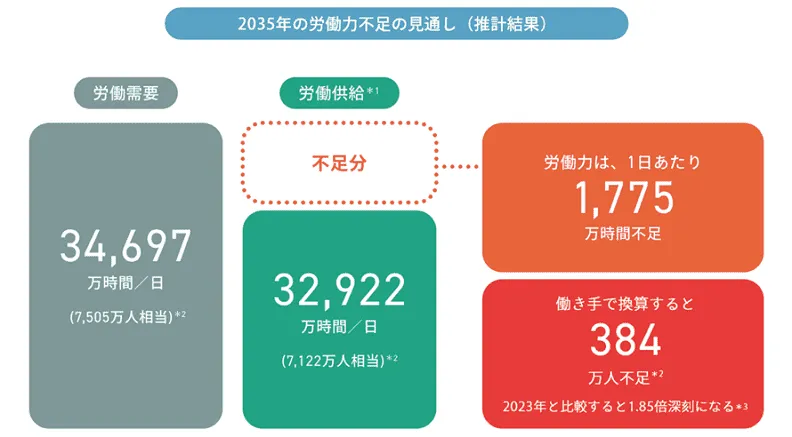

パーソル総合研究所の調査によると、2035年には約384万人もの人手不足が発生する見通しで、企業の存続や日本経済の存続に深刻な影響を及ぼしかねません。

引用:株式会社パーソル総合研究所「労働市場の未来推計2035」

こうした中で、自社にマッチした優秀な人材をいかに獲得できるかが、企業の存続のための鍵となります。そのためには、戦略的な採用活動を行う必要があるのです。

採用活動のスケジュール

本章では、新卒、中途それぞれの採用活動スケジュールを紹介します。

新卒採用の場合

新卒採用は、大学や大学院、専門学校などを卒業予定の学生を対象に行います。

新卒採用のスケジュールは政府が下記のように提示しています。

| 広報活動開始 | 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 |

| 採用選考活動開始 | 卒業・修了年度の6月1日以降 |

| 正式な入社承諾日 | 卒業・修了年度の10月1日以降 |

これを実際に2028年卒の学生に当てはめてみると、おおまかに下記のような流れとなるでしょう。

| 2028年卒の学生の学年 | 時期 | 内容 |

| 大学3年 or 修士1年 | 2026年5月~7月 | 採用チーム立ち上げ、採用戦略立案 |

| 2026年7~9月 | インターン募集・実施 | |

| 2027年3月 | 採用解禁(広報活動開始) | |

| 大学4年 or 修士2年 | 2027年3~5月 | 本選考前の企業説明会・座談会など開催 |

| 2027年6月~10月 | 採用選考活動

(本選考、内々定出し) |

|

| 2027年10月 | 正式な入社承諾

(内定式、内定出し(書面を取り交わす)) |

|

| 2027年11月~2028年3月 | 内定者イベント、内定者フォロー |

ただし、政府が発表した解禁日を守らなくとも厳罰などがないため、多くの企業はこの解禁日より前に採用活動を開始しているのが実態です。

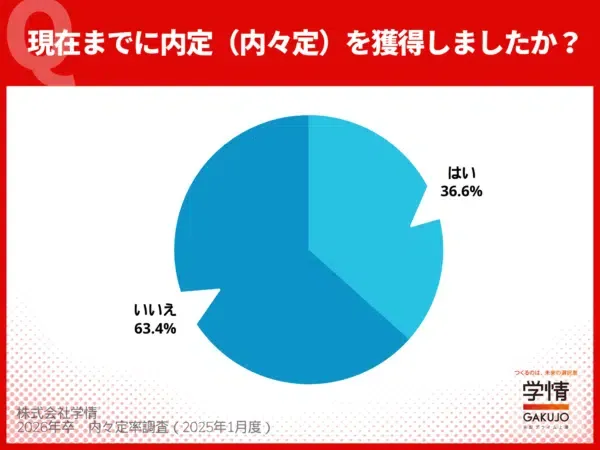

株式会社学情が行った調査によると、26卒の学生が2024年12月時点、つまり卒業前々年度に内々定をもらっている割合は36.6%にのぼり、過去最高を記録したとのことです。

前章で述べたように、今後労働力不足に陥ることが明確であるため、いち早く人材を確保しようと、いわゆる「就活の早期化」が続くことが予想されています。

昨今の就活の早期化のスケジュールに合わせた場合、2028年卒の学生に当てはめてみると、下記が一例となります。

| 2028年卒の学生の学年 | 時期 | 内容 |

| 大学2年 or 修士に進む予定の学生の大学4年 | 2025年10~12月 | 採用チーム立ち上げ、採用戦略立案 |

| 2025年12月 | 採用解禁(広報活動開始) | |

| 2026年1~2月 | インターン、企業説明会準備 | |

| 2026年3〜5月 | 企業説明会実施 | |

| 大学3年 or 修士1年 | 2026年6~7月 | 夏季インターン選考 |

| 2026年8〜9月 | 夏季インターン実施、座談会実施 | |

| 2026年10月 | 早期選考①開始、冬季インターン選考 | |

| 2026年11月〜12月 | 冬季インターン実施 | |

| 2026年12月 | 早期選考①の参加者へ内定出し

早期選考②開始 |

|

| 2027年1月~ | 内定者イベント、内定者フォロー | |

| 2027年2月 | 公募選考開始、早期選考②の内定出し | |

| 2027年4月 | 公募選考参加者の内定出し | |

| 大学4年 or 修士2年 | 2027年10月 | 内定式 |

| 2027年11月~2028年3月 | 内定者イベント、内定者フォロー |

現在の新卒採用はインターンシップと採用活動の結びつきが強くなっており、インターンシップを意識した採用スケジュール組みが重要です。

関連記事:インターン採用を成功に導く|学生から入社したいと思われるインターンとは

オープンカンパニーは意味ない?開催するメリットや実施内容について

中途採用の場合

中途採用とは、新卒採用のように年齢層は絞らず、社会人経験のある人材を対象に行う採用です。スキルや経験が重視され、即戦力になるか否かで合否がわかれるのが特徴です。また、異なるバックグラウンドや価値観を持つ人材を採用することで、新たなアイディアや多角的な視点を得るために採用することもあります。

新卒採用と違い、中途採用では採用スケジュールが固定化されておらず、企業によって募集時期が違います。通年で随時採用している企業もあれば、期間を定めて募集する場合、欠員が生じた際や増員したい際に臨時で行う場合もあります。

採用活動の流れ

ここからは、採用活動の流れとその内容を解説していきます。

採用戦略の立案

採用戦略の立案とは、企業の中長期的な経営戦略や人員計画に基づき、最適な人材を確保するための全体的な設計と方針を決定することです。経営戦略は「ヒト・モノ・カネ・情報」の4つの経営資源全てを含む戦略を指しますが、採用戦略はその中の「ヒト」にフォーカスしたものです。

具体的には、下記のようなステップで採用戦略の立案を行います。

①経営・事業戦略の確認

目的:採用活動が企業の中長期計画と整合しているかを確認する

- 3年後、5年後の事業展開・成長戦略

- 新規事業・組織再編・グローバル展開などの見通し

- 必要なスキルや人材像の仮説立て

②現状の人員・組織体制の分析

目的:今あるリソースと、理想とのギャップを把握する

- 部門ごとの人員数と構成把握

- スキル・年齢・役職などの構成比把握

- 離職率・定着率などの課題認識

③採用ニーズと人材要件の定義

目的:中長期的に誰を、いつまでに、何人採用すべきかを明確にする

- 必要ポジションと人数の洗い出し

- 募集職種ごとのペルソナ設定(スキル・経験・志向性)

- 必須条件/歓迎条件の整理

採用計画の立案

採用戦略が定まったら、次は短期的な採用計画の立案を行います。短期的とは、半年~1年のスパンを指すことが一般的です。

具体的に下記のようなステップで定めていきます。

①採用ニーズの明確化

- 採用戦略や各部署からの人員計画、退職予定者を確認し、採用すべき職種と人数を確定する

- 「なぜその人材が必要か」という目的を言語化する

②詳細なペルソナ設定

- 活躍人材の傾向をもとに下記を逆算する

- 経験年数・業界・資格・語学力などのハードスキル

- 思考特性・価値観・チーム適性などのソフトスキル

③スケジュールの策定

- 内定を出さなければいけない日から逆算して計画する

④予算の設定

- 採用にかかる費用をチャネルごとにおおまかに算出し、必要予算を確保する

⑤KPI・モニタリング体制の構築

- 計画が進んでいるかを定量的に管理できるよう、下記のようなKPIを設定する

- 応募数

- 書類通過率/面接通過率

- 内定承諾率

- 採用単価/1人あたりの応募コスト

- 入社後3か月以内の離職率

採用計画を立てる際は、調査やヒアリングが欠かせません。近年のトレンドや採用競合の採用手法を調べたり、経営層や現場へのヒアリングを行ったりしましょう。

採用手法の検討・決定

採用計画が決まったら、次は採用手法の検討を行います。

現在の採用手法は多様化しており、下記のような手法があります。

- ハローワーク

- 求人広告

- 人材紹介

- 紹介予定派遣

- ダイレクトリクルーティング

- SNS採用

- AI採用

- リファラル採用

- アルムナイ採用 など

それぞれのメリット・デメリットや、予算内に収まるかなどを考慮し、決定しましょう。

募集活動

採用手法が決定したら、いよいよ募集活動を始めます。

募集活動とは、具体的に下記のような活動を指します。

| 募集活動内容 | 詳細・ポイント |

| 求人要項の作成 |

|

| SNS・オウンドメディアによる情報発信 |

|

| 自社採用サイトの活用・強化 |

|

| 説明会・イベントの開催・出展 |

|

| その他採用手法により発生する業務 |

|

選考活動

募集活動により応募があった候補者に対し、選考活動を行います。

書類選考や適性検査を行ったあと、複数回の面接を実施し、スキルや人柄を見極めるのが一般的です。

従来は企業が候補者を選ぶ立場にありましたが、近年は候補者が企業を選ぶ立場になっています。そのため、選考途中や内定出し・内定後のタイミングで辞退されるケースも増えてきています。

面接では候補者が自社の求める人材像であるかを確認するとともに、自社への入社意欲を醸成するような雰囲気づくりや自社アピールを行うと良いでしょう。

内定出し

選考を終え、自社の求める人材像に近い候補者がいたら、内定出しを行います。

内定出しを行う場合は、選考後なるべく早く連絡を行いましょう。意思決定が遅いと、売り手市場の昨今では採用競合に流れてしまう可能性が高いからです。

内定を伝える場合は、候補者ごとに、どのような点を評価して内定出しに至ったかを伝えましょう。「あなたをきちんと評価している」「自社に欠かせない人材」であることを伝えることで、候補者への印象が良くなり、内定承諾の意向醸成につながります。

さらに、オファー面談などを設け、仕事内容・キャリア・職場環境について丁寧に説明することも重要です。候補者の不安や疑問を解消する場を作りましょう。

関連記事:【企業向け】内定通知メールのおすすめ例文や法的効力について

内定者・入社後フォローアップ

採用活動は、内定を出して終わりではありません。昨今の売り手市場により、内定承諾後の辞退や早期退職が頻繁に起こっているからです。

実際に2022年~2024年卒の新卒採用の内定辞退率はほぼ横ばいで、なんと60%以上の辞退率です。

| 卒業年 | 内定辞退率 |

| 2022年卒 | 61.1% |

| 2023年卒 | 65.8% |

| 2024年卒 | 63.8% |

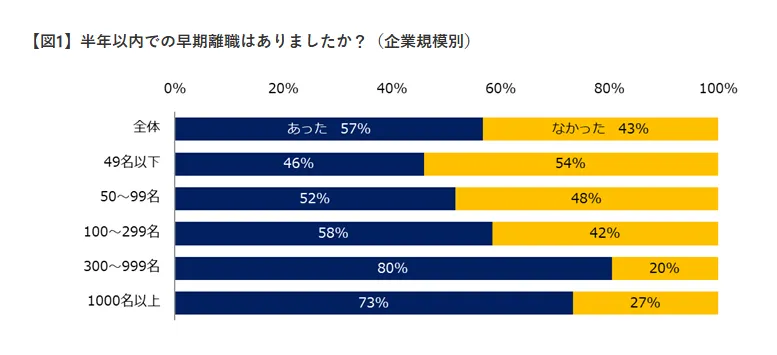

また、エン・ジャパンが行った調査によると、直近3年以内に入社者がいた企業に「半年以内での早期離職はありましたか?」と質問すると、57%もの企業が「あった」と回答したことがわかっています。

そのため、内定辞退者や早期離職者を出さないためのフォローアップが必要です。

具体的には、下記のような施策が有効です。

| 施策 | 詳細 |

| 内定者研修の実施 |

|

| 配属予定先の部署の社員との交流 |

|

| 体験入社・インターンシップの開催 |

|

| メンター制度の導入 |

|

| 企業文化や理念への理解を深めてもらうためのアクション |

|

| 定期的な1 on 1の実施 |

|

| キャリアパス・評価基準の明示 |

|

| モチベーション維持の仕組みづくり |

|

| チームビルディング・社内交流 |

|

採用活動を行う上でのポイント

採用活動を行っていく上で、いくつかのポイントがあります。本章では5つのポイントを紹介します。

ペルソナ・ターゲットを明確に定める

まずは、採用活動の根底となるペルソナ・ターゲットを明確に定めましょう。

どんなにコストや時間をかけても、ペルソナやターゲットが不明確なままでは、母集団形成がうまくいかなかったり、入社後のミスマッチにつながったりする可能性があるからです。

採用戦略立案の段階で、「価値観」「これまでの経歴やスキル」など、自社が求める人物像を明確にしましょう。

採用戦略・採用計画を立ててから行う

人手が足りないからと言って、計画を立てずに募集活動を始めるのは控えましょう。

採用活動に伴う工数や期間を考え、きちんとスケジュールを立て、社内体制を整えてから挑むことが重要です。社内体制を整えるとは、社内のリソースを確保することはもちろんですが、面接官のトレーニングなど、候補者の意向醸成に影響する部分を強化・改善することも含まれます。

さらに、事前に採用市場のトレンドや採用競合の動向もリサーチすることで、どのような方法がベストなのかを導き出す材料になります。

採用体制を見直す

採用体制の見直しも、採用活動を行う上で重要な事項です。

現代の採用活動はスカウトメールの送信や各種イベントの開催、SNSの更新など、工数がかかりある程度のノウハウが求められる業務が多いです。

そのため、業務を遂行できるマンパワーやノウハウを持った人材が求められます。

しかし、中小企業では採用担当者が一人しかいない、他の業務と兼任している場合も多いのが現状です。そのような場合は、採用代行など外部のリソースを活用することを検討すると良いでしょう。

関連記事:採用BPOとは?RPOとの違いや導入するメリットを解説

採用代行(RPO)のメリットとは?業務内容や相場について解説

魅力的な求人票を作成する

魅力的な求人票を作成することも、採用活動において重要なポイントです。

自社のミッション・ビジョン、強みなどを候補者にわかりやすく、魅力的にうつるような工夫が必要です。例えば、画像や動画、イラストなどをうまく使い視覚的に見やすくしたり、思わず最後まで読みたくなるような文章を作成したりするなどです。

このような魅せ方の工夫も大切ですが、魅力的な求人票を作成するためには、その材料となる労働条件の見直しなども必要になってきます。

いくら視覚的に見やすかったり惹きつけられるような文章であっても、その内容が魅力的なものでなければ候補者には響きません。

フレックス制度やリモートワーク、資格取得支援制度を取り入れるなど、働く環境を整えることにも取り組みましょう。

定期的な採用活動の見直しを行う

定期的な採用活動の見直しも欠かせません。

下記を参考に、振り返りを行ってみましょう。

| チェック項目 | 詳細 |

| 採用目標と結果の確認 | 採用人数・時期・質の達成状況を確認する

|

| 応募数・母集団形成の状況 | 応募数・母集団の「量」と「質」を分析する

|

| 媒体・チャネルの効果 | 使用した採用チャネル別の費用対効果を分析する

|

| 採用フローと歩留まりの確認 | 各選考ステージでの通過率・辞退率を確認する

|

| 面接・選考の質 | 面接官の評価基準や質問の一貫性・適切性を見直す

|

| 内定フォロー・定着の仕組み分析 | 内定承諾率・早期離職率のデータと対応策を分析する

|

| 採用ブランディング・広報の成果 | 候補者にどう見られているかを多角的に確認する

|

| 採用チーム・体制の見直し | 採用に関わる体制・工数・社内連携のスムーズさを確認する

|

成果が出ていなかったり課題が出たりしている項目は、見直しが必要です。

近年の採用活動のトレンド

本章では、近年の採用活動のトレンドを紹介します。

SNSの活用

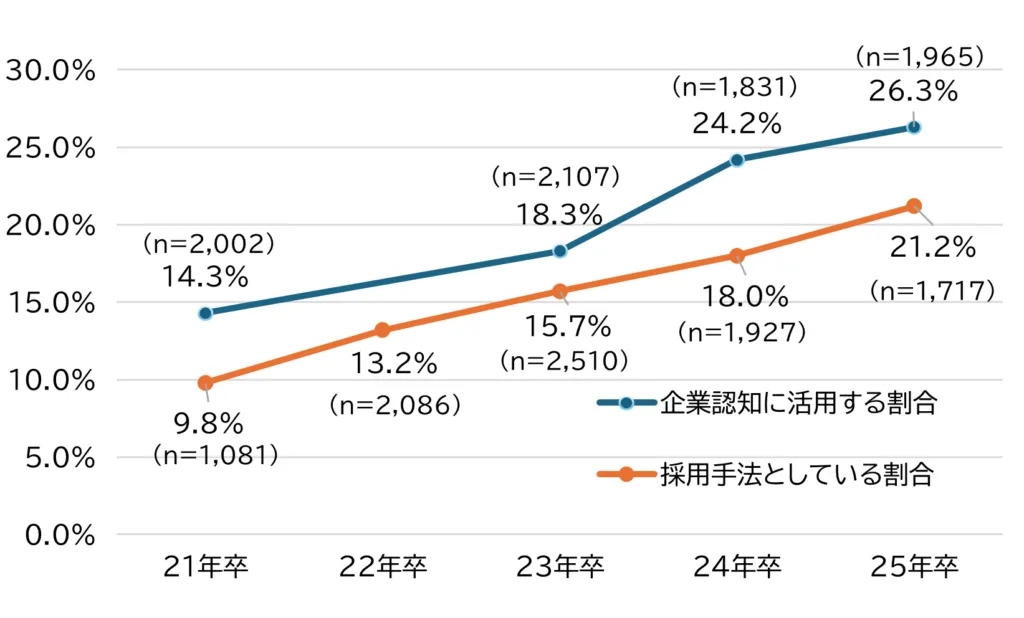

近年、多くの企業がSNSの活用を行っています。株式会社マイナビが運営しているキャリアサーチLabが行った調査によると、年々SNSの活用が増えていることがわかりました。

引用:SNS就活最前線!SNSを活用する企業について(第2章)

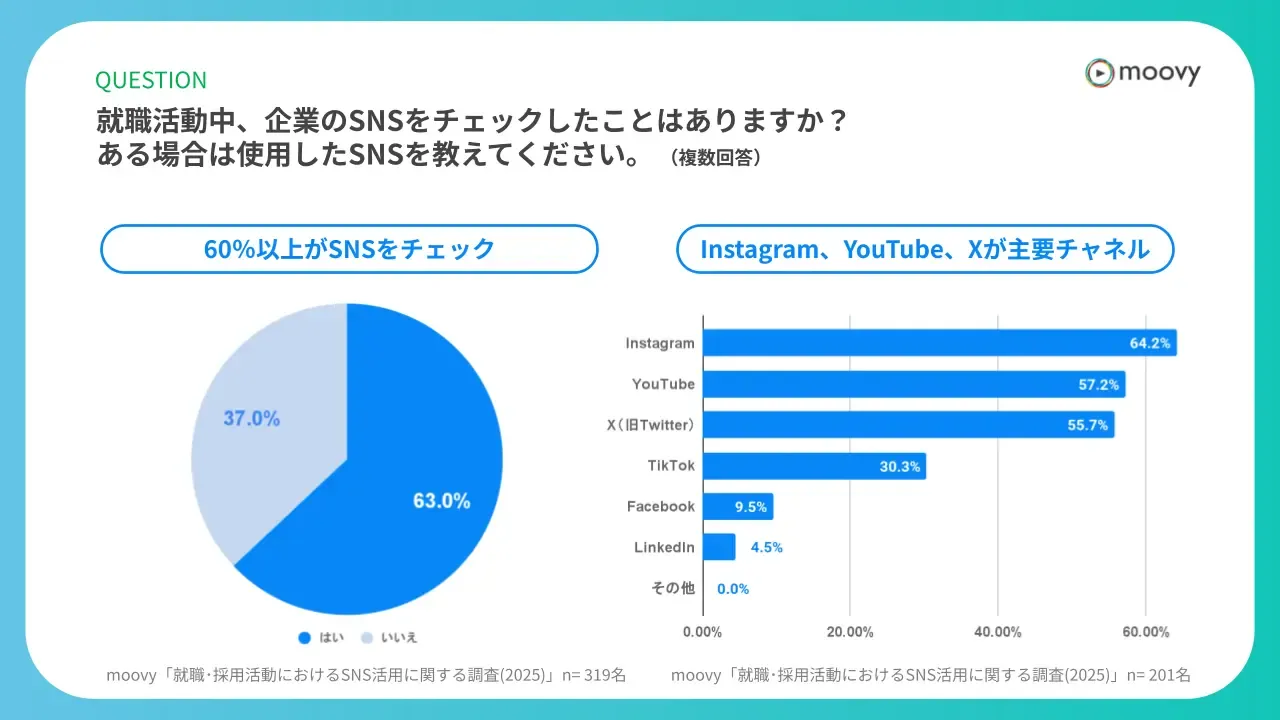

また、株式会社moovyが学生に行った調査によると、60%以上もの学生が就活中に企業のSNSをチェックしていることがわかっています。

このように、今や採用活動においてSNSの活用は欠かせなくなってきています。

社員紹介やオフィス紹介、社内イベントなどを発信したり、投稿にDMでスカウトメールや採用イベントへの招待などを送ったりと、さまざまな活用法があります。

企業のリアルな魅力を伝えられ、潜在層にもアプローチできるメリットがある一方で、運営に工数がかかったりすぐには効果がでなかったりというデメリットもあるので注意が必要です。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングとは、欲しい人材を獲得するため、企業が自ら能動的にスカウトを送るなどして採用活動を行うことを指します。

自社が求める人材だけにアプローチでき、質の高い母集団形成や効率的な採用活動が可能なことや、転職潜在層にもアプローチできることがメリットとして挙げられます。

一方で、候補者探しやスカウトメールの送信などに工数がかかることや、求めるスキル要件を満たしているかを確認してもらうため、現場社員の協力が欠かせないことがデメリットです。

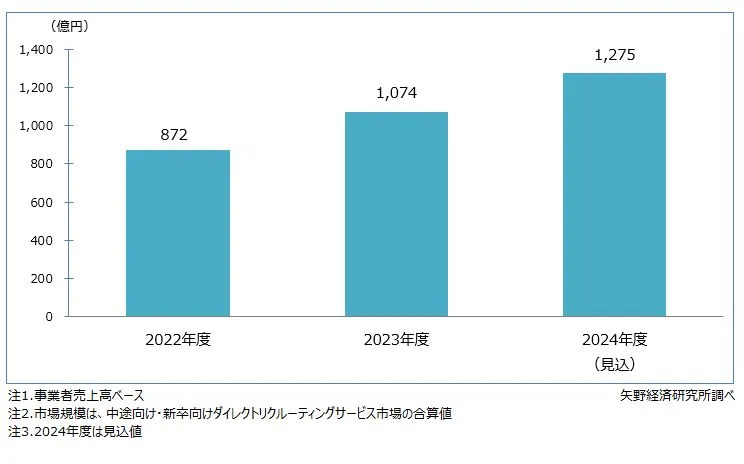

このようなメリット・デメリットがある中で、ダイレクトリクルーティングの市場規模は伸びていくと予想されています。株式会社矢野経済研究所によると、2024年度のダイレクトリクルーティングサービス市場規模は、事業者売上高ベースで前年度比18.7%増の1,275億円と見込まれています。

引用:ダイレクトリクルーティングサービス市場に関する調査を実施(2024年)

このように、今後ダイレクトリクルーティングは採用手法の主要な方法として普及していくことが予想されます。

関連記事:ダイレクトリクルーティングのデメリットを押さえて効率的な採用活動を!

AI採用

AI採用とは、AI(人工知能)を搭載したツールやシステムを、採用活動に活用する手法のことです。

例えば、AIによる書類選考や面接、スカウトメールの自動送信や求人票の自動作成、候補者の条件をあらかじめ入力しておけば随時候補者をピックアップしてくれる機能などがあります。

採用業務の効率化や精度の高いマッチングが期待できるメリットがある一方で、判断根拠がブラックボックス化しやすい、導入・運用コストが発生するなどのデメリットもあります。

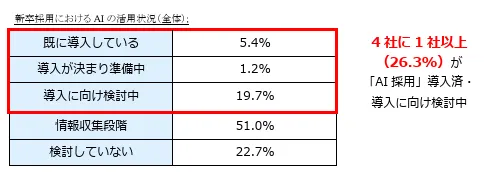

株式会社ヒューマネージの調査によると、2020年卒採用においてAIを「すでに導入している」と回答した企業は5.4%でした。しかし、「導入が決まり準備中」または「検討中」と回答した企業を合わせると、その割合は26.3%に上り、4社に1社が導入に向け動き出していることがわかりました。

AIの開発・普及が加速化する中、採用活動においてAIを活用することは当たり前になる可能性があります。

関連記事:採用にAIを活用するには?メリット・デメリットやAI導入企業の事例を紹介

リファラル採用

リファラル採用とは、自社の社員から知人を紹介してもらう採用手法です。

紹介してくれる社員と属性が似ていることや、「自社に合いそう」と判断した候補者を紹介してもらえるため、マッチング率が高いことが大きなメリットです。

一方で、リファラル採用では通常の採用基準で採用可否を判断されるため、不採用になる候補者が出てきます。そのため、自社の社員と知人の人間関係に影響を与える可能性があるデメリットもあります。

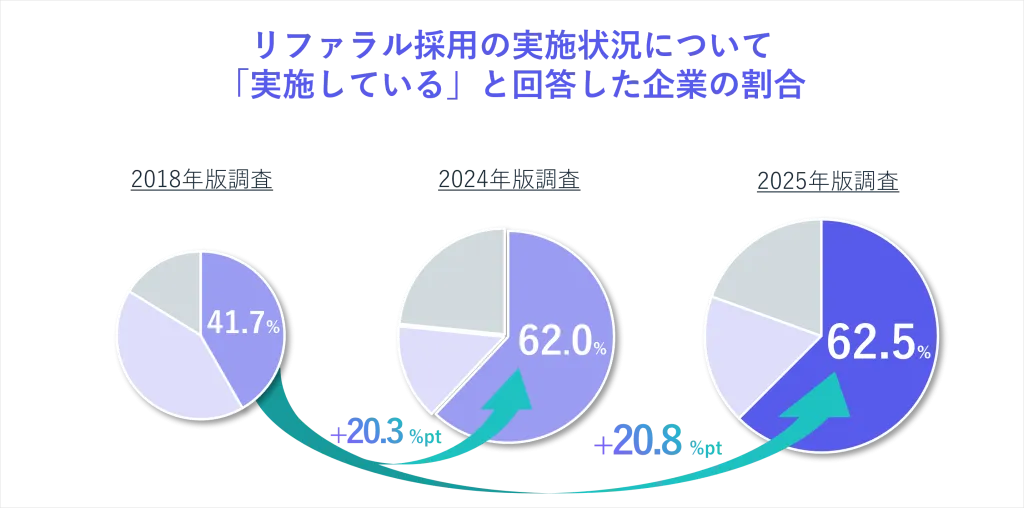

TalentXが行った調査によると、リファラル採用を実施している企業は62.5%もいることがわかりました。さらに、「制度は無いが紹介実績がある」企業も18.0%おり、主要な採用手法の一つになっていると言えます。

引用:【2025年版】リファラル採用の実施状況に関する 企業規模・業界別統計レポート

関連記事:リファラル採用の報酬はどう決める?相場や違法になるケースを解説

アルムナイ採用

アルムナイ採用とは、一度退職した元社員を再び採用する手法のことです。

過去在籍経験があるため、企業文化や業務プロセスへの理解が深く、再雇用後即戦力となることが期待できたり、他社で得た幅広いスキル・知見を活かし、新たなアイディアを思いついたりなどのメリットがあります。

一方で、元社員が好待遇で再雇用された場合は、在籍中の社員に不満が出るかもしれないデメリットもあります。

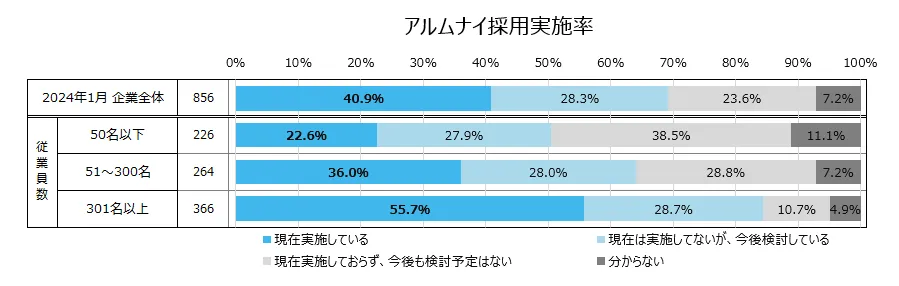

株式会社マイナビが運営しているキャリアサーチLabが行った調査によると、企業の中途採用担当者のアルムナイ採用実施率は40.9%でした。

従業員数が多いほど実施率が高い傾向にあり、従業員数301名以上では半数以上がアルムナイ採用を実施しています。

今後ますます人手不足が深刻になるなかで、アルムナイ採用は貴重な人材確保の手段となるでしょう。

カジュアル面談・ミートアップの実施

カジュアル面談・ミートアップとは、「選考ではない前提」で行う、企業のビジョン・ミッション、カルチャーを伝える場を指します。候補者にとっては「応募前に企業を深く知る」機会であり、企業にとっては「動機形成・関係構築・不安払拭」ができる機会です。

応募前にミスマッチ防げる、候補者の応募意欲を高められるなどのメリットがある一方、工数がかかる、社員対応の質が企業イメージに直結するなどのデメリットがあります。

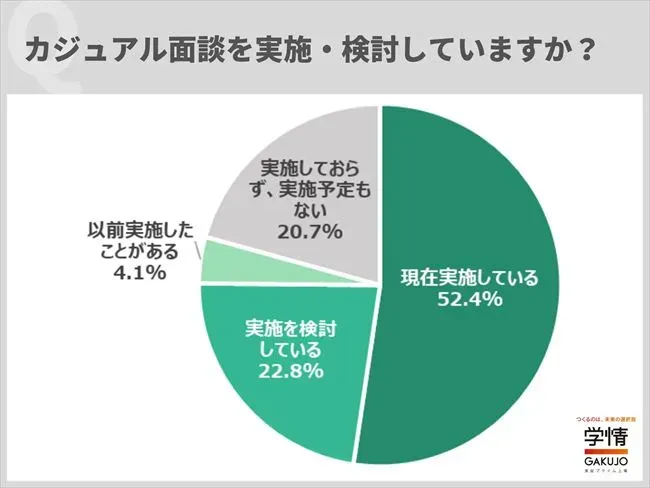

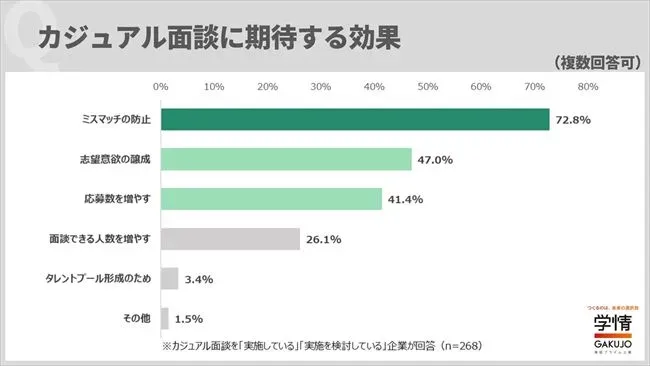

株式会社学情が行った調査によると、中途採用において半数以上の企業がカジュアル面談を実施していることがわかっています。

その目的として、「ミスマッチ防止」が最も多い72.8%となっています。

引用:52.4%の企業が中途採用での「カジュアル面談」を実施。多くの人事が期待する“ミスマッチ防止”に向け意識していることとは

売り手市場の中、早期離職者を出したくない企業にとって、ミスマッチの防止は喫緊の課題となっているでしょう。その防止策として、カジュアル面談やミートアップを開催する企業は今後も増えていくことが予想されます。

関連記事:【企業向け】カジュアル面談の進め方|事前準備が成功のカギ

【企業向け】カジュアル面談で使える質問例を中途と新卒に分けて紹介

インターンシップの実施

インターンシップとは、学生が一定期間、企業などの組織で実際の仕事や職場環境を体験する制度です。

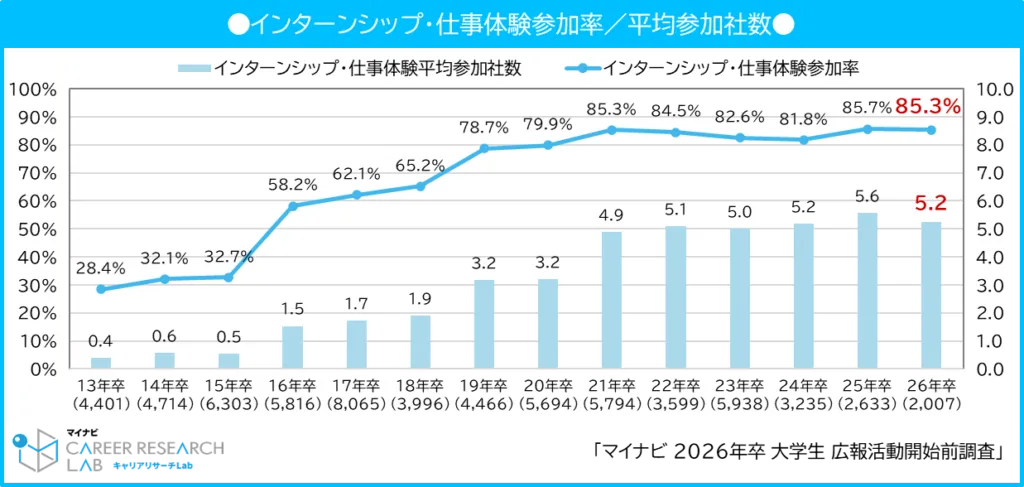

2025年卒以降を対象に、それまで禁止されていたインターンシップで取得した学生情報を採用活動へ活用することが認められました。

この改正により、採用活動の中でのインターンシップの重要性が増しました。

そのため、多くの学生がインターンシップに参加するようになっており、株式会社マイナビが運営しているキャリアサーチLabが行った調査によると、2026年卒学生のインターンシップ参加率は85.3%、平均参加社数は5.2社と、いずれも過去最高水準に達していることがわかりました。

このように、今後ますますインターンシップ開催の必要性が高まるでしょう。

関連記事:インターン採用を成功に導く|学生から入社したいと思われるインターンとは

個性的な内定者研修・懇親会の実施

個性的な内定者研修・懇親会の実施は、単なる形式的イベントではなく、内定辞退防止・入社意欲の強化・早期活躍の土台づくりに直結する重要な施策です。

そのような場に、その企業「らしさ」や他社では行っていないような内容を盛り込むことで、強いエンゲージメントが生まれる可能性があります。

例えば、複数のグループに分かれて謎解きゲームに挑戦するリアル脱出ゲーム形式のチームビルディング研修を行ったり、ボードゲーム・eスポーツを活用した懇親会を開催したりするなどが例として挙げられます。

人的資本情報の開示

人的資本情報とは、企業が保有する人材の能力・経験・働き方・育成・多様性などに関する情報を、経営資源として整理・開示するものです。

主な開示項目は下記です。

| 項目 | 主な内容例 |

| 育成・能力開発 | 研修制度、学習機会、リスキリング、リーダー育成など |

| エンゲージメント | 社員の仕事満足度、帰属意識、エンゲージメントスコア |

| ダイバーシティ | 女性管理職比率、外国人社員比率、年齢構成、障がい者雇用率など |

| 働き方 | 労働時間、テレワーク制度、離職率、育児介護制度の利用状況など |

| 報酬とインセンティブ | 人事制度、報酬体系、従業員満足度と賃金の関係 |

| 安全・健康 | 労災件数、健康診断受診率、メンタルヘルス支援制度など |

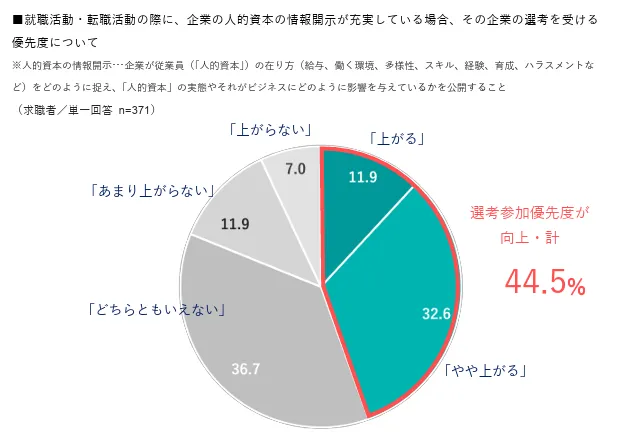

株式会社インディードリクルートパートナーズの調査によると、「就職・転職活動の際、企業側の充実した人的資本の情報開示により、選考参加優先度が向上する」と回答したのは44.5%に上っています。

引用:「企業情報の開示と組織の在り方に関する調査 2024」第一弾

人的資本情報の開示は、企業が「人を大切にしている」ことの証明であり、候補者に信頼と安心を与えることができます。

人手不足が加速していく中で、誰しもがより「人を大切にしている」企業を選ぶ傾向になるでしょう。

採用活動でお困りならPRO SCOUTまで!

採用活動でお悩みの場合はぜひPRO SCOUTをご利用ください。

800社以上の導入実績を持つPRO SCOUTでは、ダイレクトリクルーティングを用いてのご支援を中心に個社ごとにマッチした人材の採用代行を行っています。

戦略策定、KGI/KPI設定、スカウト文面・求人作成、スカウト配信、カジュアル面談、数値レポーティング、レクチャーまですべてお任せいただけます。

まとめ

今回は、採用活動とは何か、その内容やポイントを解説しました。

採用活動とは、採用戦略を立てることから始まり、入社後のフォローアップまでを指します。現在は採用難の時代と言われていますが、生産年齢人口の減少により今後ますます人手不足は深刻になります。

そのような中で、企業は戦略的な採用活動が求められているのです。

採用活動を行う上では、採用戦略・採用計画をきちんと立ててから募集活動を始めたり、定期的な採用活動の見直しをしたりすることが重要です。

近年では多様な採用手法や戦略が広まっており、SNSの活用やダイレクトリクルーティング、人的資本情報の開示などが挙げられます。

本記事を参考に、ぜひ貴社も今一度自社の採用活動を見直してみてはいかがでしょうか?

投稿者プロフィール

- 株式会社VOLLECT CEO

- 「ダイレクトリクルーティングの教科書」著者。日経トレンディや東洋経済への寄稿も果たす。新卒でパーソルキャリア株式会社にてクライアントに対して採用コンサルティングに従事。その後、外資系コンサル企業の採用支援をする中でダイレクトリクルーティングの魅力に気づき株式会社VOLLECTを創業。スカウト採用支援実績は800社超。

最新の投稿

中途採用事例2025.10.17【株式会社ネットスターズ様】有効パイプラインが「ほぼ倍」に!難関PMポジションの採用決定

中途採用事例2025.10.17【株式会社ネットスターズ様】有効パイプラインが「ほぼ倍」に!難関PMポジションの採用決定

採用2025.10.02採用ピッチ資料制作代行11選!メリットや活用場面も紹介!

採用2025.10.02採用ピッチ資料制作代行11選!メリットや活用場面も紹介!  採用・人事向けコラム2025.09.25【すぐ使えるテンプレート付】採用ペルソナとは?ペルソナの作り方と失敗しないコツを解説

採用・人事向けコラム2025.09.25【すぐ使えるテンプレート付】採用ペルソナとは?ペルソナの作り方と失敗しないコツを解説