採用における歩留まりとは?すぐに実践できる5つの改善施策を解説!

「せっかく内定を出したのに辞退された」「最終面接まで進んだのに入社してもらえない」このような経験はありませんか?採用活動において、応募者が選考途中で離脱してしまう問題は多くの企業が抱える課題です。

採用歩留まりという指標を活用すれば、採用プロセスのどこに問題があるのかを数値で把握できます。さらに、適切な改善策を講じることで、限られた予算と時間の中でも効果的な採用活動を実現できるでしょう。

この記事では、採用歩留まりの基本概念から具体的な改善方法まで、実践的なノウハウを詳しく解説します。データに基づいた採用戦略の見直しを検討されている人事担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

採用における歩留まりとは?まずは定義をチェック!

採用における歩留まりとは、採用の各過程に進んだ人数の割合を示します。例えば応募者100人のうち50人が書類選考を通過したら、書類選考の歩留まり率は50%となります。

この数値が高いほど、候補者が途中で離脱せず選考を進めていることを意味します。歩留まり分析により、採用プロセスのどこに問題があるかが一目瞭然になります。

歩留まり率が高ければ高いほど、不合格・辞退者が少なく効率の良い採用活動と言えるでしょう。反対に、歩留まり率が低ければ低いほど、通過者が少なく効率の良い採用活動とは言えません。

次に現状把握!あなたの会社の歩留まりをチェック

自社の採用歩留まりを正確に把握するためには、まず現状のデータを整理する必要があります。選考段階ごとの通過率を計算し、業界平均と比較することで、改善すべきポイントが明確になります。

5分でできる歩留まり率計算方法

歩留まり率の計算は以下の式で求められます。

歩留まり率(%)= 次の段階に進んだ人数 ÷ 前の段階の人数 × 100

計算例:A社の新卒採用データから歩留まり率を算出

| 選考段階 | 人数 | 計算式 | 歩留まり率 |

| エントリー | 500人 | – | – |

| 説明会参加 | 400人 | 400÷500×100 | 80% |

| 応募 | 250人 | 250÷400×100 | 62.5% |

| 書類選考通過 | 150人 | 150÷250×100 | 60% |

| 面接通過 | 50人 | 50÷150×100 | 33.3% |

| 内定 | 20人 | 20÷50×100 | 40% |

| 内定承諾 | 15人 | 15÷20×100 | 75% |

| 入社 | 10人 | 10÷15×100 | 66.7% |

このように段階ごとに歩留まり率を計算することで、どの選考フェーズで候補者が離脱しているかが一目で分かります。

歩留まり率の平均値と危険信号

業界平均と比較することで、自社の改善すべきポイントが明確になります。

新卒採用の歩留まり率(リクルート「就職白書2024」)

| 選考段階 | 書類選考歩留まり率 | 面接歩留まり率 | 内定承諾歩留まり率 |

| 歩留まり率 | 48.5% | 33.1% | 54.0% |

中途採用の歩留まり率(マイナビ「中途採用状況調査2024」)

| 選考段階 | 書類選考歩留まり率 | 面接歩留まり率 | 内定承諾歩留まり率 |

| 歩留まり率 | 48.5% | 63.2% | 91.2% |

※ 全体平均(n=1,321)の実績データより算出

ここで注目すべきは、「内定率」と「内定辞退率」です。

内定率は、採用人数目標達成のために、エントリーが何人必要かを設定するのに役立ちます。つまり、現時点の内定率を算出すると、どのプロセスでの歩留まりを調整すべきかを検討できるのです。

内定辞退率は、自社の採用力を測る値です。内定出しのあとのアクションや採用ブランディングの見直しに役立ちます。

自社の歩留まり率を平均値と比べ、平均値よりも低い場合はそれぞれのプロセスを見直すか、歩留まりが起きないような施策を考えましょう。

引用:株式会社リクルート 就職みらい研究所「就職白書2024」

引用:株式会社マイナビ 中途採用状況調査2024年版

新卒と中途で見るべきポイントが違う

新卒採用と中途採用では、重視すべき歩留まり指標が異なります。

新卒 vs 中途の重要指標比較

| 項目 | 新卒採用 | 中途採用 |

| 重要指標 | 面接通過率・内定承諾率 | 面接参加率・内定承諾率 |

| 選考期間 | 3-6ヶ月 | 1-2ヶ月 |

| 候補者の行動特性 | じっくり検討型 | スピード重視型 |

| 競合との差別化 | 企業文化・成長環境 | 待遇・キャリアパス |

新卒採用では、学生が時間をかけて企業研究を行う傾向があるため、面接通過率と内定承諾率の向上が重要になります。企業理解を深める機会の提供や同期入社の魅力をアピールすることで、長期的な関係構築を図ることが効果的です。

一方、中途採用では転職活動期間が短く、即戦力を求める傾向があるため、面接参加率と内定承諾率に注力する必要があります。迅速な選考プロセスの構築や具体的な役割と期待値の明確化、転職後の成長イメージの具体化を通じて、候補者の転職意欲を高めることが重要です。

「優秀な人材にアプローチしたい」「スカウト返信率が悪い」等にお悩みの方は、ダイレクトリクルーティング代行「PRO SCOUT」をご活用ください。 採用担当者必見! 800社以上が導入したスカウト代行「PRO SCOUT」 スカウト文面の作成、配信、数値振り返り、スカウト媒体のご提案、日程調整、カジュアル面談など、包括的にダイレクトリクルーティングをご支援いたします。

こちらからサービスの詳細や導入事例をご覧いただけます。

採用の歩留まりが悪化する3つの原因

歩留まり率が低下する主な原因を理解することで、効果的な改善策を講じることができます。多くの企業で共通して見られる課題は以下の3点です。

採用ブランディングができていない

採用ブランディングとは、自社の魅力を発信し、自社をブランド化することを指します。

採用ブランディングができていないと、入社の決め手に欠け、採用競合に負けてしまいます。

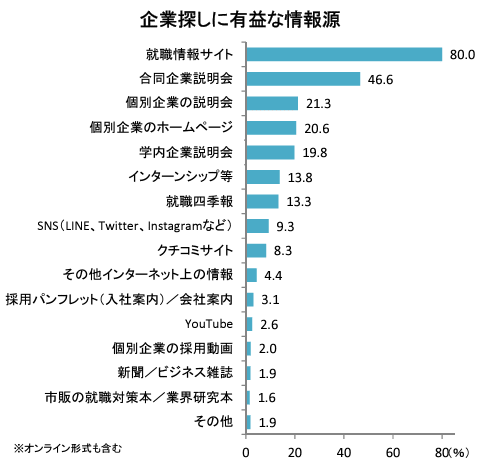

キャリタス就活が発表している「2024年卒 採用ホームページに関する調査」によると、「個別企業のホームページ」が「企業探しに有益だと思った情報源」の第4位で20.6%の割合を占めています。

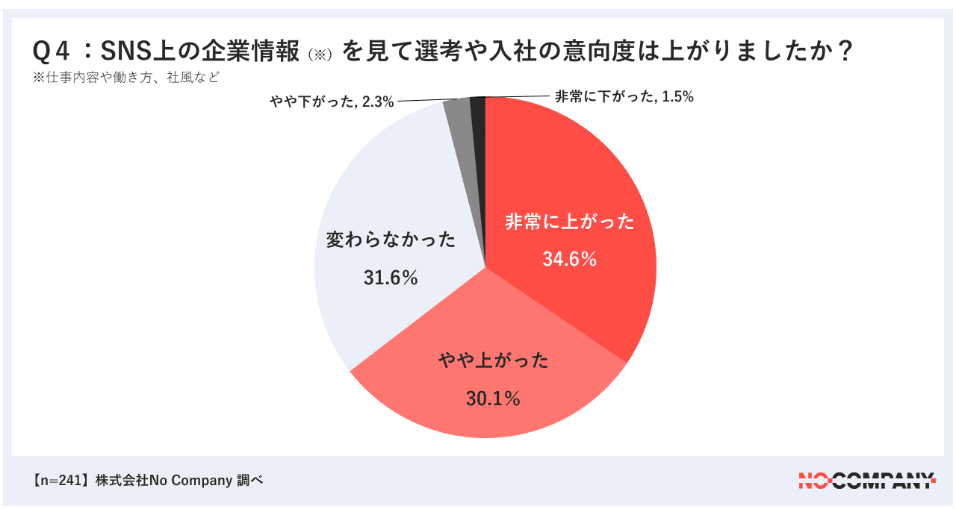

また、No Company株式会社の「Z世代就活生のSNS活用に関する実態調査」(2023年)によると、「SNS上の企業情報(仕事内容や働き方、社風など)を見て入社の意向度は上がりましたか?」との質問に対し、64.7%もの学生が「上がった」と答えているのです。

また、両調査より、学生がよく見た情報、欲している情報は下記です。

よく見た情報

・企業理念、トップメッセージ

・事業内容、実績

・待遇、福利厚生、ワークライフバランス

欲している情報

・1日の仕事の流れ

・社内の人間関係

・福利厚生

上記を参考に、採用ホームページやInstagramやXなどのSNS、YouTubeなどで自社の情報を発信していきましょう。

内定出しが遅い

内定出しが遅いと、歩留まりの一因となります。

マイナビが行った中途採用の採用状況調査結果※によると、一次面接から内定を出すまでの平均は、11.8日。二週間も経たずに結果を出しているのです。

就職活動や転職活動は早く終わらせたいと思っている候補者は多いもの。「一番最初に内定をもらった企業に入社を決め、活動を終わらせる」と考えている候補者もいます。

そのため、内定出しの遅さは採用競合に負けてしまう要因にもなるのです。応募があればすぐに日程調整を行い、合否連絡を即日もしくは翌日行うなど、内定を早く出すための施策が必要です。

※中途採用状況調査2024年版(2023年実績)|株式会社マイナビ

SNSやネットでの評判が悪い

SNSや企業のクチコミを掲載するHPなどでの評判が悪いと、説明会や面接をキャンセルすることにつながり、歩留まり低下の原因となります。

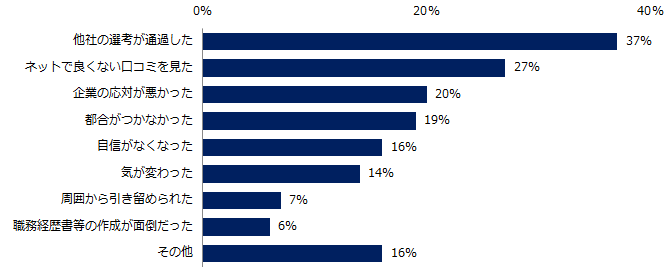

エン・ジャパンが行ったアンケート※によると、面接を辞退した理由として、「ネットで良くない口コミを見た」が27%で第二位に入っています。

会社に嫌な想いを抱いて辞める人も一定数いるのは仕方がないことです。ただし、そのようなクチコミがあまりにも多かったり、内容が重複しているものがあったりすれば、候補者にとっては信じるに値する情報となってしまいます。

定期的にSNSやネットでの評判を見たり、従業員満足度調査を行ったりして働く環境の改善に努めましょう。

そのうえで、自社社員によるポジティブなSNS投稿をしたり、希望者であれば誰でも来られるミートアップを開催するなどして自社を知ってもらう機会を作ることが重要です。

※8000人に聞いた「選考辞退」の実態調査ー『エン転職』ユーザーアンケートー|エン・ジャパン株式会社

歩留まりが発生しやすいタイミング

歩留まりは、発生しやすいタイミングがあります。それぞれ解説していきます。

エントリー→説明会

新卒の場合、説明会を実施している企業が多いです。採用難の昨今、企業は一人でも多くの学生に説明会に参加してもらい、自社を知ってもらいたいと画策しています。

そのため、説明会に参加するためのエントリーの入力事項は必要最低限にし、エントリーへのハードルを低くしています。

学生側は気軽にエントリーできるため、少しでも気になった企業には「とりあえずエントリーしておいて、説明会に行くかはあとで決める」学生が多いのです。

その結果、ドタキャン等でエントリー数に対し説明会出席人数が減り、歩留まり率が低くなる傾向にあります。

このような状況を作らないために、説明会の日時リマインドを頻繁に行う、説明会来場者は書類選考を免除し面接確約をする、オンラインと対面のハイブリット説明会を実施するなどの工夫が必要です。

書類選考通過→面接

書類選考に通過したあと、面接実施までの歩留まりが低下しやすい傾向にあります。

書類選考に通った嬉しさがある半面、選考会場である企業に足を運ぶことに緊張したり、志望度が高くないと直前で面倒くさくなってしまったりする可能性が高いのです。

カジュアル面談を実施し面接への心理的ハードルを下げる、一次面接はオンライン面接か対面かを選択できるようにするなどとすると良いでしょう。

内定出し→入社

昨今問題となっているのが、内定出しの数と入社人数の乖離です。内定承諾後の内定辞退率は、中途は約10%、新卒はなんと約60%以上です。そのため、内定出しから入社までの歩留まりの低下で悩んでいる企業は非常に多くいます。

今や企業が候補者に選ばれる時代となり、多くの候補者は他企業からも内定をもらっている状態です。

このような場合、内定出しから入社まで継続的な接点を持つことが重要です。配属先の社員との懇親会を開く、インターンを実施するなどの施策を行いましょう。

明日から試せる歩留まり改善テクニック

歩留まり率を向上させるための具体的な施策をご紹介します。すぐに実践できる方法から順番に取り組んでいきましょう。

選考期間短縮で候補者の熱を冷まさない

選考期間の長期化は歩留まり率悪化の大きな要因です。以下の目安を参考に、スピーディーな選考を心がけましょう。

推奨スケジュール

- 書類選考結果: 3日以内

- 面接結果通知: 翌日

- 面接回数: 2回

- 全体選考期間: 2-3週間

面接官のスケジュール調整を事前に行い、候補者の都合に合わせられる体制を整えることが重要です。急ぎの場合はオンライン面接も積極的に活用し、地理的制約や時間的制約を取り除くことで、候補者の利便性を高められます。

面接官の対応改善で企業印象をアップ

時間厳守、候補者への敬意、会社の魅力を具体的に伝えることが基本です。候補者の話をしっかり聞き、質問には丁寧に答える姿勢を心がけましょう。

一方的な評価ではなく、お互いを知る場として面接を位置づけることが大切です。エン・ジャパンの調査では、「面接官の態度が悪かった」という理由で面接を辞退した求職者が28%に上ります。

面接官研修を定期的に実施し、候補者目線でのサービス向上を図りましょう。

参考:8000人に聞いた「選考辞退」の実態調査ー『エン転職』ユーザーアンケートー|エン・ジャパン株式会社

内定者フォローの仕組み化で辞退を防ぐ

内定承諾率を高めるには、体系的なフォロー体制が不可欠です。以下のタイムラインに沿って実践しましょう。

内定者フォロー3ステップ

- 1週間以内: 人事担当者から電話で状況確認

- 2週間後: メールで会社の近況報告を送信

- 入社1ヶ月前: 先輩社員との懇談会を開催

このようなステップで内定者の不安を解消し、入社意欲を高めることができます。定期的なコミュニケーションにより、内定者との関係性を深め、他社からの引き抜きを防ぐ効果も期待できます。

福利厚生を見直し企業の魅力をアップ

時代に合った福利厚生の充実は、候補者の入社意欲向上に直結します。株式会社アーバンプランの調査によると、「労働環境と労働条件のどちらを重視しているか」との問いに対し、「労働環境」と答えた就活生は59.2%となっています。

また、「オフィスは企業選びにおいて重要視しているか」を問うと、85.6%の就活者が企業選びの際にオフィス環境を重要視していることが分かりました。

リモートワークの導入、副業の許可、資格取得支援など、働き方の多様化に対応した制度を整備しましょう。

引用:【就活生の企業選びの基準と採用に向けた企業側の対策】 就活生の8割以上の方が企業選びにおいてオフィス環境を重要視!|オフィスデザインブログ

募集要項や発信内容の見直し

募集要項は候補者との最初の接点であり、歩留まり率に大きな影響を与える重要な要素です。不正確な情報や魅力不足は、選考途中での離脱や入社後の早期退職につながります。

正確性の確保においては、実際の業務内容との整合性を徹底的にチェックし、労働条件(残業時間、休日出勤の頻度など)を現実に即して記載することが重要です。また、キャリアパス事例を具体的な年数・役職で明示し、評価制度や昇進基準を透明化することで、候補者の期待値を適切に設定できます。

一方で魅力度の向上も欠かせません。企業のミッションと候補者の成長機会を関連付けて説明し、実際に働く社員の声や成功事例を掲載することで、仕事への意欲を高められます。さらに、業界内でのポジションや社会的インパクトを具体化し、働き方の柔軟性やワークライフバランス支援制度を明記することで、現代の求職者のニーズに応えることができます。

この正確性と魅力の両立により、質の高い候補者を惹きつけながら、入社後のミスマッチを防止し、長期的な歩留まり改善を実現できます。

1ヶ月で改善!歩留まり改善の実践プラン

歩留まり改善を継続的に行うための具体的なプランをご紹介します。短期間で効果を実感するためには、定期的なデータチェックと改善活動の仕組み化が欠かせません。

週1回のデータチェックで変化を見逃さない

毎週金曜日に歩留まりデータを更新し、前週比で変化を確認しましょう。悪化している段階があれば原因を分析し、翌週から改善策を実行します。

データチェックの際は、単純な数値の変化だけでなく、候補者の属性(経験年数、スキル、志望動機など)や応募経路(求人サイト、SNS、リファラルなど)別の分析も行うことが重要です。特定の属性や経路で歩留まりが悪化している場合、ターゲット設定や募集方法の見直しが必要かもしれません。

小さな変化を見逃さずに対応することで、大きな改善につながります。データの可視化ツールやスプレッドシートを活用すれば、変化をより分かりやすく把握できるでしょう。

面接官との情報共有で全体レベルアップ

月1回の面接官ミーティングで歩留まりデータを共有し、改善点を議論します。候補者からの感想やフィードバックも共有し、面接の質向上を図りましょう。

ミーティングでは、歩留まりが良好な面接官のベストプラクティスを共有することも効果的です。どのような質問が候補者の志望度を高めたか、どのような企業説明が印象に残ったかなど、成功事例を横展開することで組織全体のレベルアップが期待できます。

また、面接官ごとの歩留まり率を可視化することで、個人の強みや改善点も明確になります。全員で採用成功を目指す意識を持つことが重要です。

候補者アンケートで改善点を直接聞く

選考終了後に簡単なアンケートを実施し、選考プロセスの感想を聞きましょう。辞退理由や改善希望も率直に回答してもらい、次の採用活動に活かします。

アンケートでは、選考の各段階(応募、書類選考、面接、内定通知など)について5段階評価で満足度を聞くとともに、自由記述欄も設けて具体的な意見を収集しましょう。特に内定辞退者からのフィードバックは貴重な改善材料となります。

回答率を高めるため、アンケートは3-5分程度で回答できる分量にとどめ、お礼の気持ちを込めたメッセージを添えることも大切です。候補者の生の声が最も価値のある改善材料になります。

採用チーム全体でのPDCAサイクル確立

改善活動を継続するためには、採用チーム全体でPDCAサイクルを回す仕組みが重要です。月末には必ず振り返りの時間を設け、当月の歩留まり改善施策の効果を検証しましょう。

効果があった施策は標準化し、効果が薄かった施策は原因分析を行って次月の改善計画に反映します。また、他社の成功事例や業界トレンドの情報収集も定期的に行い、新しい改善アイデアを取り入れることも重要です。

継続的な改善により、1ヶ月後には必ず歩留まり率の向上を実感できるはずです。

「優秀な人材にアプローチしたい」「スカウト返信率が悪い」等にお悩みの方は、ダイレクトリクルーティング代行「PRO SCOUT」をご活用ください。

こちらからサービスの詳細や導入事例をご覧いただけます。

採用担当者必見!

800社以上が導入したスカウト代行「PRO SCOUT」

スカウト文面の作成、配信、数値振り返り、スカウト媒体のご提案、日程調整、カジュアル面談など、包括的にダイレクトリクルーティングをご支援いたします。

サービス内容や料金を見る歩留まりを改善した企業事例

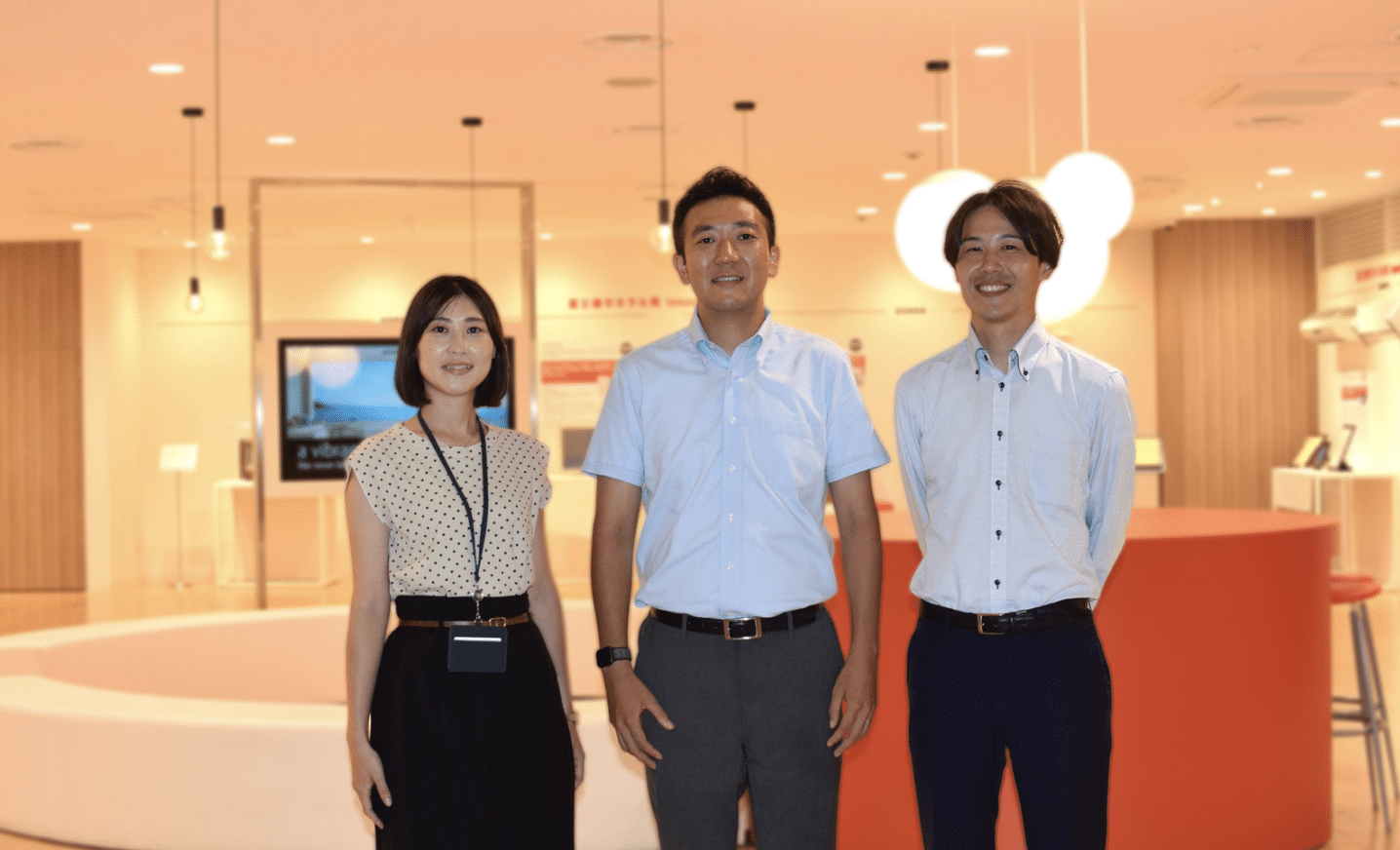

ここからは、ダイレクトリクルーティングサービスの「PRO SCOUT」を導入して歩留まりを改善、解消した企業事例を紹介します。

株式会社富士通ゼネラルOSテクノロジー

株式会社富士通ゼネラルOSテクノロジーは、PRO SCOUTを導入して1ヶ月でのスピード採用に成功しました。

エンジニア職の採用を行っている同社。

今までは求人広告や転職フェアで採用活動を行っていたものの、求める人材条件が高く、応募要件を満たす人材の応募が少なかったそうです。

そこで、新たな採用手法としてダイレクトリクルーティング採用活動をスタート。

しかし、スカウトメール送付業務に担当者2人が丸1日使ってしまうこともあり、効率化を図りたいと思っていたそう。

そこで、PRO SCOUTの導入を決意しました。

PRO SCOUTには、元エンジニアの担当者がいるということもあり、ターゲット像やスカウト配信対象者がブレていない点が良かったそう。ダイレクトリクルーティングの候補者は、自社運用していた時よりもなんと3倍に増えたそうです。

ダイレクトリクルーティングのメリットとして、選考通過の歩留まりが良く、PDCAを回しやすい点を挙げています。

選考通過の歩留まりが良いのは、要件に合った人からの応募が獲得できるためです。少ない応募の中から採用が決まるため、効率的な採用活動ができます。

また、PDCAを回しやすいのは、求人内容を修正しその効果を検証できるためです。求人広告だと修正がきかず、同じ求人内容を載せ、効果が検証できません。

今後も最新のスカウトサービスの動向を追いながら、長らくダイレクトリクルーティングの手法を続けたいとのことです。

参考:【株式会社富士通ゼネラルOSテクノロジー様】PRO SCOUT導入1ヶ月でエンジニア採用決定!応募者数も3倍に!

株式会社ゲオホールディングス

株式会社ゲオホールディングスは、DVDやCDのレンタル事業から始まり、衣料・服飾・生活雑貨などの商材を取り扱う総合リユースショップのセカンドストリートや、販売時期を逃した新品ブランド品を買取り、お買い得な価格で提供するラックラックなどを展開している企業です。

そんな同社は、PRO SCOUT導入前から自社でダイレクトリクルーティングを運用し、ITエンジニア採用に力を入れていました。

しかし、200人の候補者をピックアップして現場社員に見てもらっても、結局6人程度しか配信の許可が出ず、スカウトをほとんど送れないような状況が続いていたそうです。

そこで、PRO SCOUT導入を決意。

ターゲットが枯渇していると言われていたポジションも、粘り強く見つけ出しスカウトを送った結果、同社の望んでいる人材の面接をとりつけることができました。

PRO SCOUT導入前は、プロフィールが薄い候補者に関してスカウトを送らなかったり、書類選考でお見送りをしたりしていたそうです。しかし、ターゲットを探しスカウトメールを送る手間が減ったことで、積極的に候補者に会う時間を作ることができ、現在は能力テストや最終面接まで総合的に見て評価を出すようになりました。

その結果、歩留まりが解消。現場の社員も「まずは会ってみよう」という意識が根付き、意識改革に繋がったそう。

こうした施策や変化で、3名の採用と2名の内定出しに成功しています。

参考:【株式会社ゲオホールディングス様】PRO SCOUTで3名採用決定!ダイレクトリクルーティングでITエンジニア採用を強化!

採用でお困りならPRO SCOUTにご相談ください

採用活動での歩留まり率でお悩みの場合はぜひPRO SCOUTをご利用ください。

800社以上の導入実績を持つPRO SCOUTでは、ダイレクトリクルーティングを用いてのご支援を中心に個社ごとにマッチした人材の採用代行を行っています。戦略策定、KGI/KPI設定、スカウト文面・求人作成、スカウト配信、カジュアル面談、数値レポーティング、レクチャーまですべてお任せいただけます。

PRO SCOUTの詳しいサービス内容や料金は、下記資料請求フォームからご請求いただけます。

まとめ

採用歩留まりの改善は、データに基づいた継続的な取り組みが成功の鍵となります。まずは現状の歩留まり率を正確に把握し、業界平均と比較して改善すべきポイントを特定しましょう。

選考期間の短縮、面接官の対応改善、内定者フォローの仕組み化など、すぐに実践できる施策から始めることをおすすめします。週1回のデータチェックと月1回の振り返りにより、1ヶ月後には必ず効果を実感できるはずです。

採用歩留まりの向上により、限られた予算と時間の中でも効率的な採用活動を実現し、優秀な人材の確保につなげていきましょう。

投稿者プロフィール

- SIerにて中途エンジニア採用を経験。また、リファラル採用支援サービスを提供する企業での従事経験もあり、リファラル採用領域の知見を持つ。

最新の投稿