スカウト採用とは?成功事例や失敗しないためのコツ

スカウト採用は、欲しい人材に対して直接スカウトを出すことができるので、ニーズに合った人材を獲得することができる、効果的な採用方法の1つです。

前半ではスカウト採用(ダイレクトリクルーティング)について、利用するメリット・デメリット、料金形態、利用する際のポイントについて解説し、後半では業界別の成功事例と失敗しないための注意点について解説しています。

本記事を読むことで、スカウト採用について網羅的に理解することができます。

目次

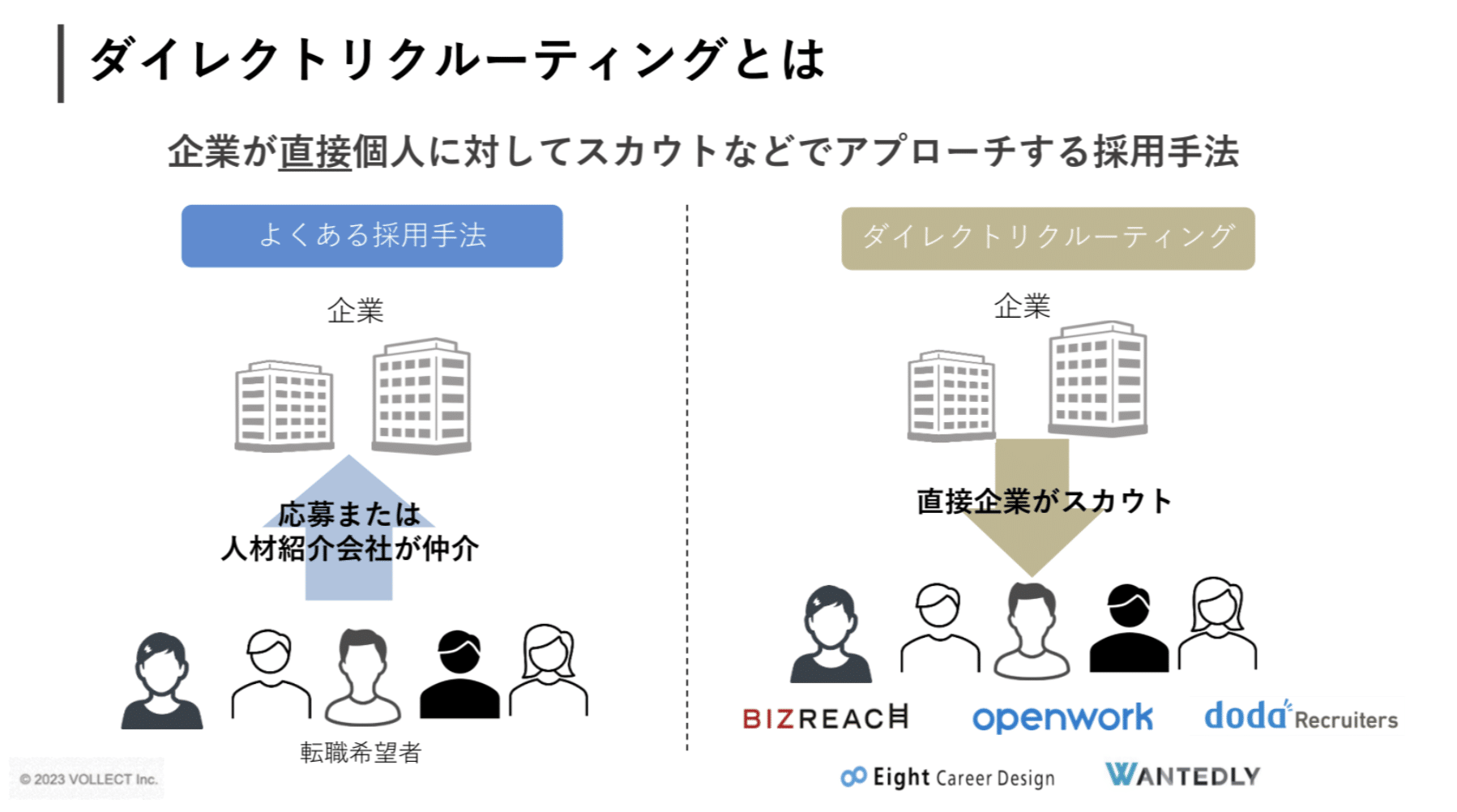

ダイレクトリクルーティング(スカウト採用)とは?

スカウト採用は、従来の求人票を出して待つだけの受けの採用とは違い、企業の方から欲しい人材を直接スカウトする攻めの採用手法です。別名、ダイレクトリクルーティングやオファー型採用とも言います。

企業は求職者のプロフィールを確認したうえで、求める人材を選定しスカウトをすることができます。

スカウト採用の基本概要

スカウト採用は、企業の採用担当者が直接求職者のプロフィールを確認しスカウトする採用方法です。

求人サイトに掲載する従来の採用方法では、認知度の高い大企業に応募が集まりがちでしたが、スカウト採用は求職者に対して直接スカウトを出すので、中小企業やベンチャー企業でも求職者に認知してもらうことができます。

| 方法 | 特徴 | |

| 従来の求人方法(求人サイト) | サイトに求人を掲載する「待ち」の採用手法 | 認知度の高さや資金力のある大企業が有利 |

| スカウト採用 | 企業側から「攻め」の姿勢で、積極に求職者にアプローチ | 中小企業やベンチャー企業でも認知されやすい |

スカウト採用を取り入れることで採用活動の幅が広がり、優秀な人材を確保できる機会が広がります。

スカウト採用の特徴

スカウト採用では、求める人材にだけ採用活動ができるため、無駄な面談を抑えた効率的な採用をすることができます。

厚生労働省発表する「一般職業紹介状況」によると求人有効倍率が令和5年1月時点で1.3倍を超えており、緩やかに右肩あがりで推移しています。

求人有効倍率が上昇するということは、企業間で採用競争が激化するということです。参照:厚生労働省

採用競争が激しくなっている近年では、欲しい人材を待っているだけでは採用できません。攻めの姿勢で、個人に直接アプローチできるスカウト採用を利用するメリットは大きいでしょう。

スカウト採用に似た採用手法との比較

スカウト採用によく似た採用手法は下記のとおりです。

| 採用方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

| スカウト採用 | 企業が求職者のプロフィールを確認してスカウトする手法 |

|

|

| リファラル採用 | 社員の紹介から採用する手法 |

|

|

| ソーシャル リクルーティング |

SNSを活用した採用方法 | 自社ブランディングに効果的コストがかからない | 短期間での効果は望めない |

それぞれに共通していることは、転職サイトのように不特定多数を相手にするのではなく、企業が要件に合った求職者とだけ直接コンタクトをとる手法という点です。

それぞれの採用方法にメリット・デメリットがあり、企業の方針に合った採用手法を取り入れることが重要です。

以降の記事では、スカウト採用に焦点をあてて詳しく解説します。

▶︎スカウト型の新卒採用は効果的な採用手法?メリット・デメリットについてもご紹介

ダイレクトリクルーティング(スカウト採用)を利用するメリット

結論として、スカウト採用(ダイレクトリクルーティング)は効率よく優秀な人材を獲得することができる採用方法です。

ここでは、それぞれのメリットについて具体的に解説します。

自社に合った人材を見つけられる

スカウト採用を利用すれば、求職者のプロフィールや経歴から自社に合う人材か事前に判断することが可能です。

職務経歴はもちろん、希望年収、理想の働き方や実現したいこと、スカウトサービスによってはSNSやGitHubなどのアウトプットを把握した上でスカウトを送れるため、自社に合った人材を見つけるポイントになります。

優秀な人材と出会える

「転職したい」と考えている人は、総務省のデータによるとわずか13%です。求人広告や人材紹介は、この転職顕在層のみから応募を集めることになります。しかし、この転職顕在層をターゲットにすると、他社との奪い合いになりますし、要件に合致する優秀な人材は少なくなってしまいます。

しかし、スカウト採用を活用すれば、「いいところから声がかかったら転職を考える」といった転職潜在層とも早期から接触ができ、優秀な人材と出会える可能性が上がります。

実際、ビズリーチには、登録する理由として「情報収集をするため」「自分の市場価値を知るため」など明確に転職の意向あるわけはないユーザーも多いです。

そのため、従来の採用方法では出会えなかった優秀な人材を見つけることができるでしょう。

採用コストを抑えられる場合がある

スカウト採用は、適正に運用すれば採用コストを抑えられます。

通常の就職や転職サイトだと掲載するだけで、月額数十万円かかるのが一般的な相場です。

お金をかけて掲載しても採用に繋がらない、採用してもお互いのニーズが食い違うなんてことも十分にあり得ます。

スカウト採用では、先行投資型と成果報酬型があります。

| 料金体系 | 料金発生時期 | 価格目安 | メリット | デメリット |

| 先行投資型 | 毎月or毎年 | 300~400万(プランにより変動) | 採用人数が多ければ割安 | 成果がなくとも費用が発生 |

| 成果報酬型 | 入社時 | 新卒 70万円 中途採用 年収の15~20%(サービスにより変動) |

初期費用、月額利用料が安い、または無料 | 入社時には多額の費用が発生 |

本記事後半の一般的なスカウト採用の料金形態にて詳しく説明しますが、採用フローをしっかり設計し、適切に運用すればコストを抑えた採用が可能です。

採用ノウハウを内製化できる

スカウト採用は、採用ノウハウの内製化ができます。

転職エージェントでは、採用に至るまで求職者を直接握ることができません。例えば、何人に紹介して、何人から応募の意向を得られたのか、自社を求職者にどう紹介したら応募/入社意向が高まるのかなどはブラックボックスです。

しかし、スカウト採用では、求職者の選定、スカウト、面接、入社まで企業が行います。また、スカウトサービスを叩けばターゲットが市場にどれくらいいるのか把握できますし、ターゲットごと/スカウト文面ごとの返信率がわかるので、「どのようなアプローチが反応が良かったか」「問題点は何か」など優秀な人材を確保するためにPDCAを回していくことができます。

このような採用活動の試行錯誤の積み重ねが自社にノウハウとして蓄積されるのです。

▶︎新卒採用におけるダイレクトリクルーティング 6つのメリット | 導入に適した企業の特徴と運用成功のコツ

▼新卒採用でダイレクトリクルーティングを活用する際は、SONYや東京スポーツ新聞社が利用する月額9万円〜の「PRO SCOUT 新卒」がお勧めです。

ダイレクトリクルーティング(スカウト採用)を利用するデメリット

ここまでスカウト採用(ダイレクトリクルーティング)の良い面ばかりを紹介してきましたが、デメリットもあります。

どれもスカウト採用を取り入れるうえで重要なことなので、1つずつ解説していきます。

工数がかかる

スカウト採用は、企業と求職者個人とのやり取りが多くなります。

そのため、マッチする求職者を探したり、1人1人に対してスカウトメッセージを送信したりと何かと工数がかかり採用担当者の負担が大きくなります。

スカウトメールの送信やデータ管理などの単純作業は、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を活用することで自動化でき、工数を短縮することができますが、個人にスカウト文面を合わせない分返信率が下がってしまいます。

短期で大量の採用はできない

スカウト採用は、短期で大人数の人材を採用したい企業には不向きな採用方法です。

データベースにいる人材には限りがあるため、要件が狭いポジションの場合、スカウトを送る人がいないという事態になります。

また、企業の採用力が重要なため運用初期の段階では、企業に採用ノウハウが蓄積しておらず「スカウトの返信がない」「カジュアル面談から正式に応募してもらえない」などと成果が出ないこともあります。

そのためPDCAサイクルを回しながら、長期的な目線をもつことが必要になります。

ミスが起きると求職者が不快に感じることもある

スカウトメッセージは企業と求職者にとって最初のコンタクトです。

しかし、スカウトメッセージに不備があると求職者が不快に感じることがあります。

例えば「スカウトメッセージのカスタマイズ部分を変更せずに、そのまま<ここをカスタマイズ>と書いて送信してしまった」「過去に不採用にした人に送ってしまった」「ショートコード{name}がうまく反映されず、そのまま送ってしまった」などが挙げられます。

求職者が不快に感じると、優秀な人材の採用機会が減るだけでなく、企業のイメージの低下にも繋がります。

一般的なスカウト採用の料金形態

スカウト採用には2種類の料金形態があります。

ここではスカウト採用(ダイレクトリクルーティング)の一般的な料金形態について解説します。

先行投資型

先行投資型は、月額または年額で料金が発生する仕組みです。

価格目安はプランにより異なりますが、300万円~400万円が相場とされています。

成果がなくても定額でコストが発生するのがデメリットですが、採用人数が多ければ1人にかかる採用コストが少なるメリットがあります。

成果報酬型

成果報酬型は、求職者の入社が決まれば費用が発生する仕組みです。

価格目安は新卒で30~70万円程度、中途採用の場合は経歴やスキルに左右されますが、年収の15~20%が目安とされています。

成果報酬型のメリットは初期費用やランニングコストがかからないことです。

資金力のない企業でも、求人コストを抑えながら優秀な人材を獲得することができます。

▶︎RPO(採用代行)とは?リクルートの方法や使うべき企業の特徴を解説

ダイレクトリクルーティング(スカウト採用)を利用する際のポイント・コツ

スカウト採用(ダイレクトリクルーティング)を利用する際のポイントは下記のとおりです。

専門職種へのスカウトメールは現場の声を聞き入れる

デザイナーやエンジニアなどの専門職に向けてスカウトメールを送る際は、現場社員の意見も考慮するべきです。

多くの採用担当者はその職種の実務経験を持っていないのではないでしょうか。 そのお職種未経験の採用担当者が作成したスカウトメールでは、候補者に響かない可能性があります。現場の視点を取り入れて、魅力的なスカウトメールに仕上がっているか確認してみましょう。

また、プログラミング言語などの専門用語を使う場合は、大文字・小文字を間違えていないか、用語の使い方が合っているか注意が必要です。特に、CTO名義でスカウトを送っているのにミスがあると、裏で別の人がスカウトを送っていることが露呈することになります。

スカウト文面にネクストアクションを入れる

文の最後が「ご検討、よろしくお願いします。」など、具体的な次のステップが示されていないと、興味を持った人は次にどのような行動をとるべきかが不明瞭です。

例えば、「もし少しでもご興味をもっていただけたら、『興味あり』と一言だけでも良いので、ご返信ください」といった具体的なアクションを提案することで、候補者も行動に移りやすくなります。

数値振り返りの徹底

スカウト採用では、PDCAサイクルを回しながら運用していくことが重要です。

例えば「媒体ごと」「ポジションごと」「性別ごと」「年齢ごと」「スキルごと」の応募率・返信率や、カジュアル面談からの応募率について数値で振り返りを徹底しましょう。

振り返りをすることで、狙っていくターゲット層の検討やスカウトの効果を検証することができ、より効果的な採用活動に繋がります。

採用ブランディングを強化する

働き手の不足により採用競争が激化している近年、より優秀な人材を確保するために採用ブランディングを強化することは必要不可欠です。

採用ブランディングとは企業の魅力や価値観などを求職者に伝えて「この企業で働きたい」と思ってもらうための活動です。

採用ブランディングの手法としては、SNSやブログ、動画や自社サイトの充実などがありますが、狙ったターゲット層により届きやすい手法を取り入れることが重要です。

採用ブランディングを行うことで、企業の認知度アップや応募者の増加に繋がり、自社のニーズにあった人材を獲得する機会が多くなります。

▶︎採用広報が上手い企業の特徴や重要性|ブランディングとの違いは?

カジュアル面談で意向を上げる

カジュアル面談で求職者の意向を上げることは、個人を相手にするスカウト採用にとって重要なことです。

ダイレクトリクルーティングで声をかけた候補者はまだその企業・求人への応募意思がありません。すなわち、一次接点では、企業が候補者を評価するべきではありません。

カジュアル面談とは、面接官が一方的に質問をするような面接とは違い、お互いのニーズを把握するために話し合うことをいい、正式に応募をとることが目的です。

企業の特徴や雰囲気を知ってもらい、相手のニーズも把握する平等な面談を心がけましょう。

時間を確保できる担当者をアサイン

せっかくスカウトが付与されても、通数を使いきれていない企業も多いでしょう。

それを回避するためには、スカウト採用の担当者をまとまった時間を確保できる方にし、毎日のスケジュールに「定常業務」として組み込んでもらいましょう。 「1日1時間、人材データベースで候補者検索をする」や「毎日出社したらスカウトを5通送信する」など、定量的な目標(時間や件数など)を明確にして取り組むと良いです。

面談者に候補者の情報やスカウトした内容を共有する

スカウトの運用は人事で、一面談は現場の社員が担当する場合も多いでしょう。採用担当者が現場に適切に情報を伝えないと、面談担当者が単なる「面接」と解釈し、候補者の心象を悪くするがあります。

面談担当者が「全然やる気のない人だった」と評価をするだけでなく、候補者も「スカウトしてきたのはそちら側じゃん!」と悪い印象を受ける可能性があります。

このような誤解を避けるために、人事は面談担当者に対して、スカウトを送付している旨やスカウト内容を事前に伝え、候補者の合否判断のため質問をするのではなく、自社の魅力を語るように指示しましょう。

カジュアル面談攻略マニュアルを現場担当者に渡すのもおすすめです。

【業界別】ダイレクトリクルーティング(スカウト採用)の成功事例

ここでは業界別にスカウト採用(ダイレクトリクルーティング)の成功事例を解説します。

Web/IT業界

Web/IT業界の成功事例では、ラクスル株式会社を取り上げます。

ラクスル株式会社は印刷、集客、運送などIT化が進んでいない仕事をインターネットにより変革することを企業方針としたIT系の会社です。

同社は、会社の急成長に伴い求める人材が日々変化する中、採用に「待ちの求人」ではなく、「攻めのダイレクトリクルーティング」を取り入れました。

全社員が採用に関わる全員採用でダイレクトリクルーティングを運用し成果をあげています。

参照記事はこちら

マーケティング業界

マーケティング業界からは、株式会社ニューステクノロジーを紹介します。

株式会社ニューステクノロジーは、マーケティング事業や動画クリエイティブ事業など、場所や空間の可能性を拡張する事業を多面的に展開しています。

採用担当者は、誰もが知る会社出ない限り自分からアクションを起こさないと優秀な人材は獲得できないと考え、ダイレクトリクルーティングを活用しました。

PDCAサイクルを回して運用をしたことで、様々な媒体を通して結果をだしています。

参照記事はこちら

コンサルティング業界

コンサルティング業界からは株式会社ノースサンドを紹介します。

株式会社ノースサンドは「かっこいい会社を増やす」をミッションにするコンサルティング会社です。

当初はコスト面でダイレクトリクルーティングを採用し、運用ではエージェント経由ではアプローチできなかった人材と出会うことができると評価しています。

また、入社後の定着率が93%と高い点も評価されており、今後も継続していきたいと話しています。

参照記事はこちら

金融業界

金融業界からは、株式会社日産フィナンシャルサービスを紹介します。

株式会社日産フィナンシャルサービスは、日産グループの販売金融会社です。

同社は中途採用のノウハウがなく採用活動に問題を抱えるなか、ダイレクトリクルーティングを取り入れてコストを抑えながら金融業界経験者を複数名採用する成果を出しました。

重要なことは、コミュニケーション、社内での採用活動への理解、企業の魅力を伝えることだと話しています。

参照:vollect

ダイレクトリクルーティング(スカウト採用)で失敗しないための基本的な注意点

ダイレクトリクルーティングは魅力的な採用方法ですが、失敗しないために下記の注意点を抑えておきましょう。

こまめに候補者と連絡を取る

定期的に運用を改善する

ここでは失敗しないための注意点についてそれぞれ解説します。

こまめに候補者と連絡を取る

求職者は「企業の特徴」「転職後のポジション」「給料」などから自身が働ける企業であるかを検討します。

難易度の高いポジションだと、「100通のスカウトを送って返信が1通しかない」というのはよくある話です。

また、返信がきたらすぐに日程調整が必要です。魅力的な候補者は毎日多くのスカウトメールを受け取ります。返信に時間がかかると、候補者の関心が他の企業に向かってしまったり、他の企業の選考が進んでしまい、求職者が辞退してしまったりするリスクが高まります。

作業量とレスポンスが重視されるので、採用担当者は時間を確保する必要があります。

また、連絡をこまめに取ることでお互いに信頼関係が生まれ、ニーズをより的確に知れることでしょう。

こまめなやり取りが、採用の機会損失やミスマッチを防ぐことになります。

定期的に運用を改善する

本記事で既に紹介しましたが、PDCAサイクルを回して定期的に運用の改善をすることが大切です。

「どうすればターゲット層に届くのか」「どうしたら返信が来るのか」「スカウトメッセージは適切か」など数値を確認し定期的に改善していくことで、より効果的な採用活動が行えます。

PDCAサイクルの例として「ターゲット層に届く訴求ポイントを考える」「文面を変える」「企業のホームページを、より特徴が伝わるようにブラッシュアップする」などが考えられます。

改善を疎かにすると「スカウトメールの返信が返ってこない」「リーチしたい層に届かない」と望む結果を出せない可能性があるので、定期的に運用を改善し効果的な運用を心がけましょう。

▼新卒採用でダイレクトリクルーティングを活用する際は、SONYや東京スポーツ新聞社が利用する月額9万円〜の「PRO SCOUT 新卒」がお勧めです。

ダイレクトリクルーティング(スカウト採用)支援はPRO SCOUTがおすすめ

「PRO SCOUT」では、800社以上の実績をもとにダイレクトリクルーティングを中心とした採用ご支援が可能です。

エンジニア採用案件には元エンジニアが担当するなど、各領域のプロフェッショナルが業界のトレンドを把握しながら他社事例をもとに採用をご支援します。月額10万円〜と料金もリーズナブル。

スカウトを送る時間が割けない、スカウトで採用決定を出したい、などのご希望がありましたら、ぜひ下記より詳細をご覧ください。

関連記事:【2023年比較】スカウト代行サービス23社!料金一覧表や特徴、選び方のコツを徹底解説!

関連記事:【一覧表あり】中途向けダイレクトリクルーティングサービスを徹底比較!選び方のポイントも解説

関連記事:ダイレクトリクルーティングの市場規模は?拡大理由や予測を解説

投稿者プロフィール

- 株式会社VOLLECT CEO

- 「ダイレクトリクルーティングの教科書」著者。日経トレンディや東洋経済への寄稿も果たす。新卒でパーソルキャリア株式会社にてクライアントに対して採用コンサルティングに従事。その後、外資系コンサル企業の採用支援をする中でダイレクトリクルーティングの魅力に気づき株式会社VOLLECTを創業。スカウト採用支援実績は800社超。