Z世代を意識した採用戦略|働き方や仕事への価値観の変化について

若手を増やしたい企業にとって、Z世代の志向に合った採用戦略を模索している方も多いかと思います。

この記事では、Z世代の特徴や価値観を紹介した上で、Z世代採用の手法や戦略を解説します。

ターゲット学生の採用には、800社以上が導入した「PRO SCOUT 新卒」をご活用ください。

こちらからサービスの詳細をご覧いただけます。

目次

Z世代の基本知識

まずは、Z世代の定義に認識の齟齬がないか確認しましょう。

定義・意味と由来・語源

Z世代は、一般的に1997年から2012年頃までに生まれた世代を指します。

Z世代はインターネットやソーシャルメディアの普及と共に成長し、デジタルネイティブ(デジタルを生まれつき理解する世代)として知られています。

日本には、「さとり世代」とか「ゆとり世代」といった独自の世代論が存在しますが、Z世代はその次の、「脱ゆとり世代」とされています。

現在の新卒採用の対象がZ世代のため、Z世代の考え方や価値観を理解することが重要です。

Z世代は、アルファベット順で最後に位置する「Z」が、「Y世代(ミレニアル世代)」に続く次の世代であることを示しています。

誰が具体的に言い出したかははっきりしていませんが、社会学者やメディアが新しい世代を区別するためにアルファベット順に世代を表す慣習に基づいていると考えられています。

関連記事:Z世代とは?意味や定義、特徴、

その他の各世代との違い

各世代は時代や社会的な環境の変化に伴って異なる特徴や価値観を持っています。以下に、X世代、Y世代(ミレニアル世代)、ゆとり世代、およびZ世代の主な違いを示します。

X世代(1965~1980年生まれ)との違い

X世代は、他者に振り回されず、自らの軸を持って生きる「個人主義」の考え方を持っています。高度経済成長期やバブル期に生まれ、経済的な変革期を経験しているため、豊かさを追求する傾向があります。

Y世代・ミレニアム世代(1981~1996年生まれ)との違い

ミレニアル世代は、Z世代の前の世代で、インターネットの発展とともに成長したため「デジタル・パイオニア」と言われることもあります。

生まれたときから豊かな環境に身を置いているため、物欲が少ないと言われています。

ゆとり世代(1980年代後半から2004年生まれ)との違い

ゆとり世代とは、「ゆとり教育を受けた世代」を指す言葉であり、一般には1980年代後半から2004年頃までに生まれた人々を指します。

ゆとり教育は、「ゆとりのある教育によって、子どもたちの豊かな人間性を育てる」という方針に基づいて行われましたが、基本的な知識やスキルに欠けているとの批判が存在しています。

α世代(2010〜2024年生まれ)との違い

Z世代の次の世代がα世代です。

α世代は、スマートフォンやタブレット、AI技術、5G通信などのテクノロジーが日常的に浸透している状況で生まれ育っており、デジタルデバイスを使いこなしています。

α世代の特徴として、オンラインゲームやインターネットショッピングなど、オンライン上での消費やコミュニケーションに慣れ親しんでいることが挙げられます。また、国籍や年齢、ジェンダーにとらわれない多様性を重視した考え方を持っています。

Z世代の仕事や働き方への価値観

続いて、Z世代ならではの仕事における特徴や価値観を紹介します。

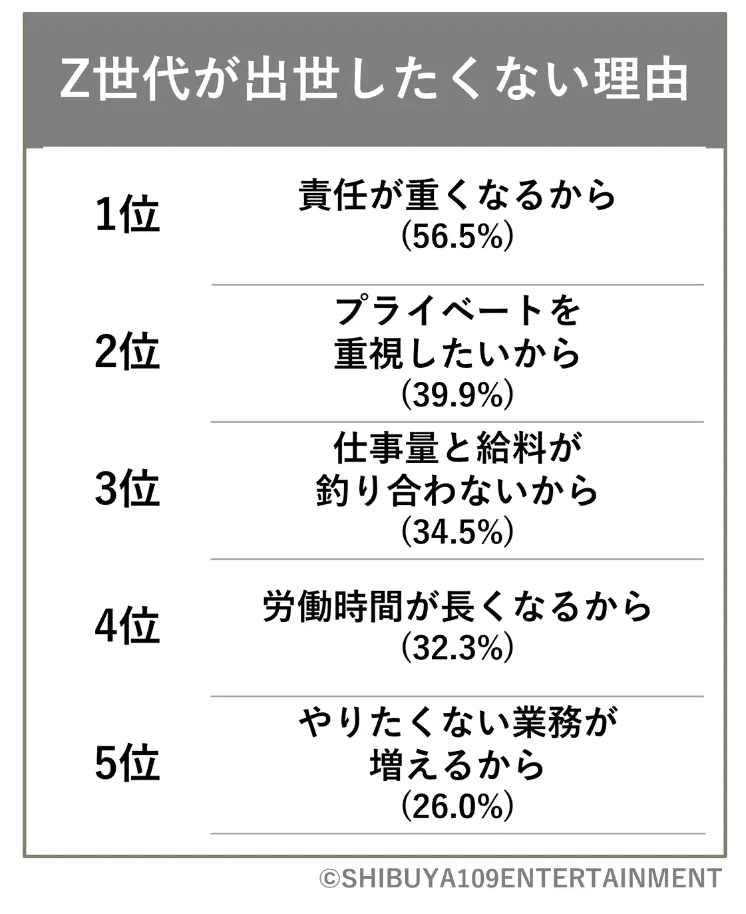

キャリアアップへの興味が希薄

Z世代の特徴として、キャリアアップへの興味が強くないことが挙げられます。

Z世代の27%が「昇進したくない」と考えており、その理由として「責任が重くなるから(56.5%)」「プライベートを重視したいから(39.9%)」「仕事量と給料が釣り合わないから(34.5%)」「労働時間が長くなるから(32.3%)」などが挙げられています。

参照:株式会社SHIBUYA109エンタテイメント『Z世代の仕事に関する意識調査』 2023年2月発表

多様性や社会問題に敏感

Z世代は異なる文化、性別、人種、性的指向などの多様性を受け入れ、尊重する傾向が強いです。

また、社会問題にも敏感で、企業に対してもSGDsを実践しているかを重視しています。

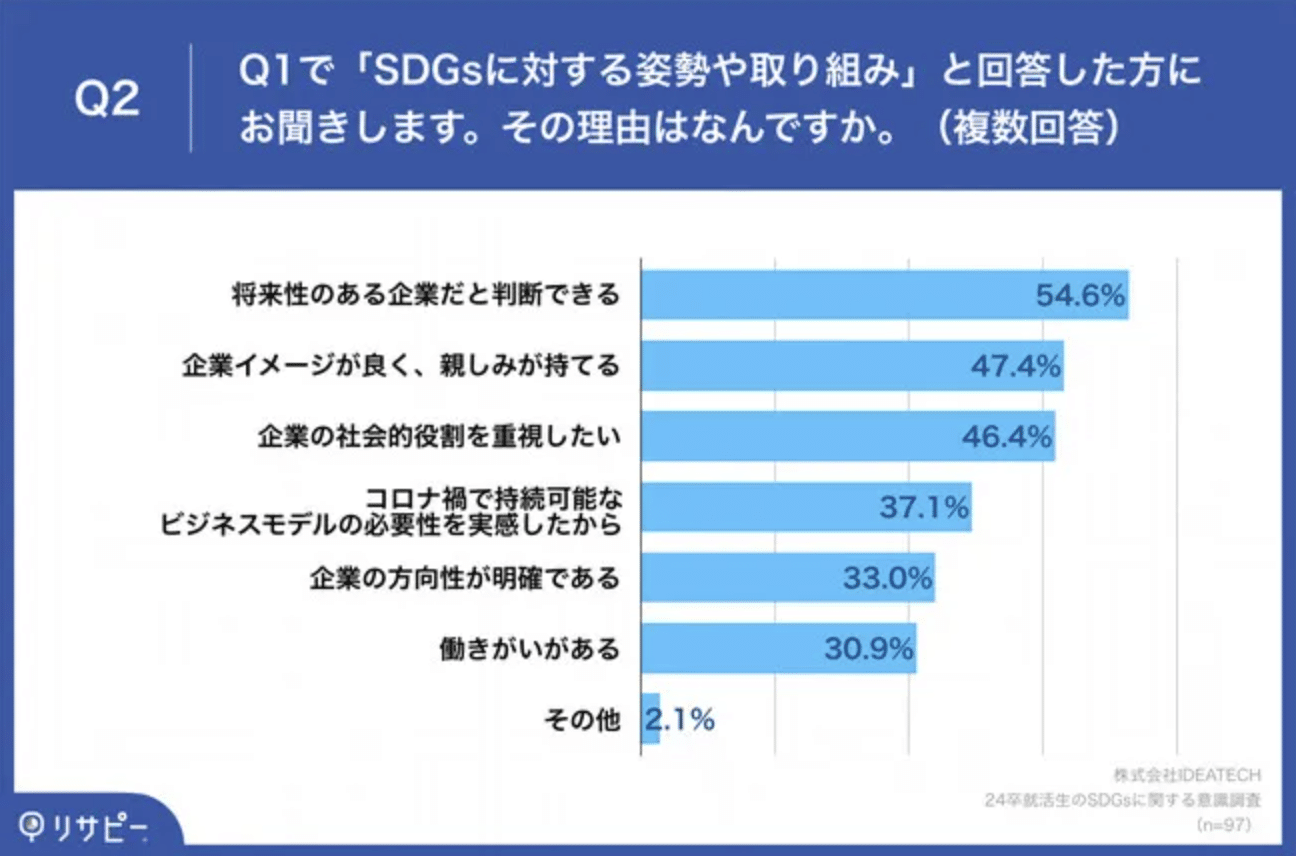

株式会社IDEATECHが実施した「就活生のSDGsに関する意識調査」では、5人に1人が「SDGsに対する姿勢や取り組み」に注目しており、その中で半数以上が、SDGsに対する企業姿勢を見ることで「将来性のある企業だと判断できる」としています。

タイパを重視する

ビジネスにおいては一般的にコストパフォーマンスという考え方が主流ですがZ世代が注目するのは、限られた時間内での効果や満足度を最大化するタイムパフォーマンス(タイパ)です。

『三省堂 辞書を編む人が選ぶ「今年の新語2022」』では、「タイパ」が大賞に輝くなど、この言葉が最先端の概念として注目を集めています。

Z世代は、限られた時間内での楽しさや便利さの追求をしており、YouTubeの長尺動画ではなく、YouTubeショートやTikTok、Instagramのリールが流行するなど、短い尺の動画が流行っていることからも、タイパ重視の傾向が伺えます。

パラレルキャリアを希望

Z世代は単一のキャリアにこだわらず、複数の異なる分野や役割で経験を積む「パラレルキャリア」を希望する傾向があります。

新卒での一貫した勤務よりも、転職や副業・複業を通じて経験やスキルを拡充したい考え方が顕著なのです。

かつての終身雇用や年功序列といった伝統的な組織構造が変わりつつあることや、副業を解禁する企業が増えていることなどから、一つの企業に対する長期的な忠誠心が低いと言われます。

そのため、1社にこだわるのではなく、柔軟で多様な働き方を望む傾向が強まっています。

実は現実主義

Z世代は、バブル崩壊後という比較的不景気な時期に生まれ、2008年のリーマンショックによる不況や、コロナウイルスによる経済停滞、円安、国民負担率(税金と社会保障負担が所得に占める割合)の高まり等を身をもって経験したため、経済的に厳しい状況を経験した世代です。

また、デロイトトーマツの「Z・ミレニアム世代年次調査日本版」によると、2023年に「今後景気は悪化する」と回答した日本のZ世代は41%、「改善する」と回答したのはたったの11%でした、

この経験から、Z世代は日本の将来や経済の見通しに対してネガティブな見方を持っています。同時に、無駄遣いや衝動買いは避け、節約を重視する傾向があります。

ターゲット学生の採用には、800社以上が導入した「PRO SCOUT 新卒」をご活用ください。

こちらからサービスの詳細をご覧いただけます。

ワークライフバランスを重視

株式会社SHIBUYA109エンタテイメント『Z世代の仕事に関する意識調査』によれば、Z世代が理想の職場として「プライベートの時間も確保できている/残業が少ない」と回答した割合は53.3%と半数以上。

そんな世代背景もあり、Z世代は仕事や会社から一歩距離を置いた関係を好み、仕事中心ではなく仕事とプライベートの両立や自身の生活スタイル・生活サイクルを優先する傾向があります。

“がむしゃらに働き、キャリアを目指す”というスタンスは、Z世代の価値観にはもはやミスマッチ。もし組織や上層部にそのような意識が根付いているのであれば、若い世代の採用に向けて意識改革が必要になってくるでしょう。

ターゲット学生の採用には、800社以上が導入した「PRO SCOUT 新卒」をご活用ください。

こちらからサービスの詳細をご覧いただけます。

自分が興味のある・やりたい仕事であることを重視

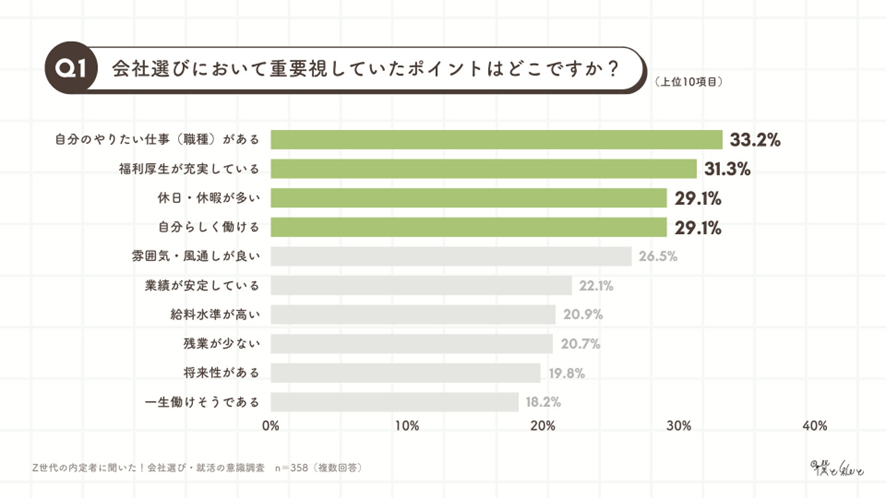

Z世代向けの企画・マーケティングを行う『僕と私と株式会社』がZ世代を対象に行った、会社選び・就活に関する意識調査において、「会社選びにおいて重要視していたポイント」を複数回答で尋ねたところ、「自分のやりたい仕事(職種)がある(33.2%)」が1位となりました。

本調査やZ世代に代表される自己実現といった特性からも、「やりたい仕事に従事する」という働き方が不可欠であることが読み取れます。

アメリカの採用現場に代表されるジョブ型雇用が日本の新卒採用に浸透しつつある点も、このようなZ世代の意向が反映されてきているからと言えるでしょう。

しかし日本企業の多くが、ゼネラリスト育成や総合職採用を行っており、Z世代の望む働き方とはアンマッチな部分があります。

とは言え、Z世代の採用に取り組むのであれば、「内定時に初期配属先を確定させる」「希望しない部署・業務をヒアリングしておく」などの施策を一考することも求められてきています。Z世代の求める働き方と企業方針のバランスを取れるよう、様々な観点から工夫を凝らしてみましょう。

給料の優先度はそこまで高くない

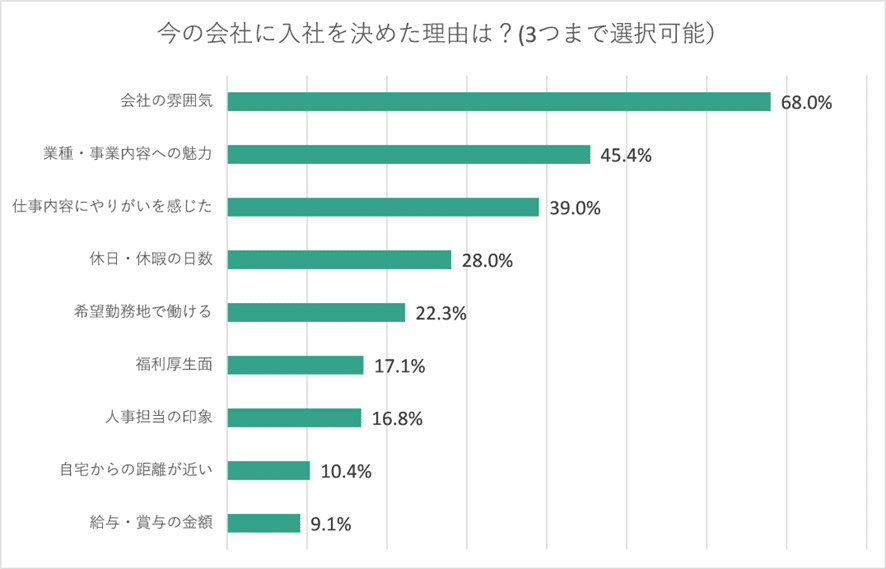

株式会社採用総研が実施した『2023年新入社員向け就職意識調査』内の入社を決めた理由を問う設問では、「給与・賞与の額」と答えた学生は、少数派であることが分かりました。

引用:株式会社採用総研『2023年新入社員向け就職意識調査』

「給料」は学生が就職活動時に会社を選ぶポイントとして、これまでどの世代ともに重視されていました。しかしZ世代にとっては、給料は非常に優先度の低い項目になっています。

給与や賞与も大切な項目ではありますが、Z世代はそれよりも「誰と・どのような環境で・どんな仕事を担うのか」という点を重視しています。

そのため企業は、自社の「社風」「人」「業務」の魅力がしっかり学生に伝わるような採用活動を意識していく必要があるでしょう。

福利厚生の充実度を重視

Z世代の安定性を求める傾向も顕著です。

学生が就職活動の際にSDGsを重視するようになったのも、『SDGsへの取り組み・姿勢が企業の社会的役割や将来性に関連する』という考えに起因しているから。

福利厚生の充実度も企業の将来性の有無や自身の安定した雇用に紐付くとみなされているでしょう。

さらに、ただ単にユニークな福利厚生を提供すれば良いというものではありません。

新卒採用で福利厚生をアピールするのであれば、Z世代が求める『ワークライフバランス系』『自己啓発系』が刺さるでしょう。

例を挙げると「土日祝日以外の休暇制度」「フルフレックス制度」や「資格取得補助」「セミナー参加費用補助」など。

中小企業やベンチャー企業にも取り入れやすい福利厚生でもあるため、採用戦略の一環として導入を検討してみてはいかがでしょうか。

勤務地を自分で選びたい

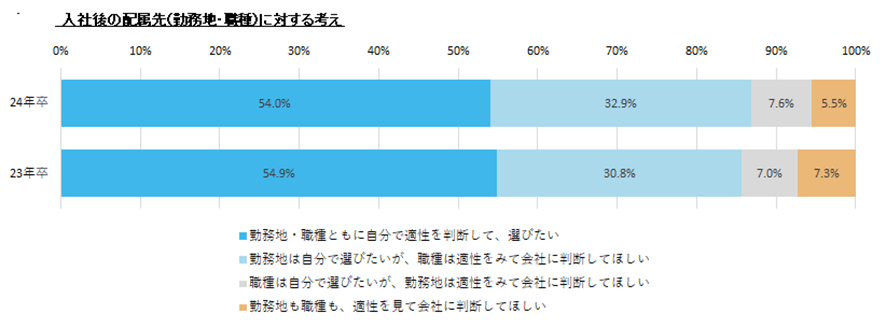

どこの部署に配属されるか分からない「配属ガチャ」を嫌うZ世代ですが、部署や業務にとどまらず、勤務地に関しても同様の意向を示しています。

株式会社マイナビが行った『2024年卒 大学生活動実態調査(6月)』では、「勤務地を自分で選びたい」と学生と答えた学生は86.9%(※)と、前年より1.2ポイント増加していました。

(※)「勤務地・職種ともに自分で適性を判断して、選びたい」と「勤務地は自分で選びたいが、職種は適性をみて会社に判断してほしい」の合計値

引用:株式会社マイナビ『2024年卒 大学生活動実態調査(6月)』

昭和や平成初期では当たり前であった“辞令1つで勤務先が変わる”という働き方も、若い世代にとっては受け入れ難いものになりつつあります。

特に幼少期から東日本大震災や新型コロナウイルス、能登半島震災といった自然災害・世界的パンデミックを経験してきたZ世代は、何かあった時にすぐに家族とコンタクトを図れる地元で働きたいと考える学生も目立ちます。

採用活動においては、そんなZ世代の意向に寄り添ったコミュニケーション・情報提供が必須となります。

特に地元から離れて就職する学生に対しては、同様の経験を持つ社員との面談機会を設けるなど、理解・納得した上で入社してもらえるような環境作り・取り組みが不可欠になるでしょう。

自分らしさが尊重される社風

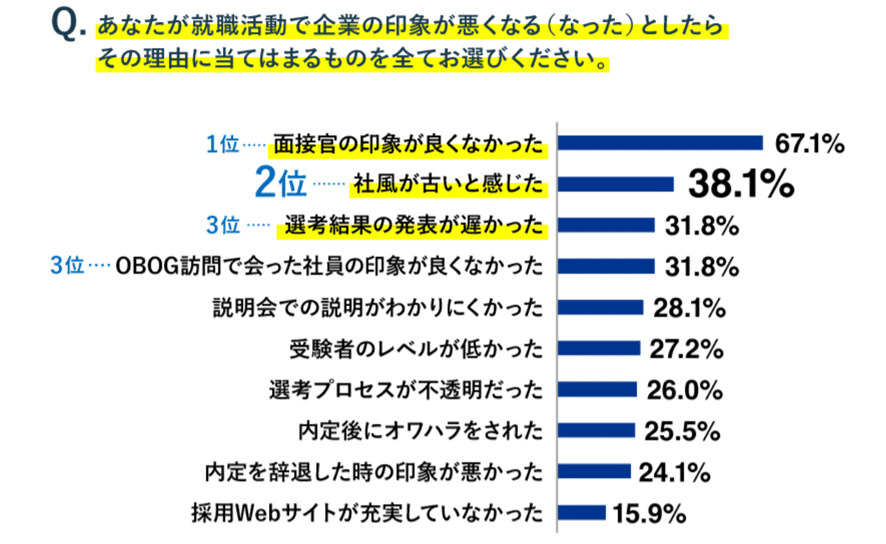

“自分らしさ”を基準に企業を選ぶZ世代は、文字通り“自分らしさ”が尊重される企業を選ぶ傾向があります。社風に関しても、企業選びの際に非常に重視される項目と言えるでしょう。

Z世代が評価する社風として「社内の風通しの良さ」「代表や経営層との距離の近さ」などが挙げられます。採用活動では、採用広報や採用ブランディングなどに注力し、Z世代が好む社内の一面をアピールしていきましょう。

しかし、情報感度の高いZ世代に対して過度なアピールは厳禁です。大言壮語とみなされてしまうと、学生から敬遠されてしまいかねません。

また株式会社電通が行った『Z世代就活生 まるわかり調査2022』では、企業の印象が悪くなる(なった)理由として「社風が古いと感じた」と挙げる学生が38.1%にも上る結果になりました。

「“がむしゃらに頑張る姿勢”を評価する風潮」「社員コミュニケーションがプライベートにまで及ぶ」「ITの利活用が進んでいない」などが感じ取れてしまうアピールは逆効果です。

社風をアピールする際は、Z世代と年代の近い社員や採用広報や採用ブランディングの成功企業例を真似しながら、自社の魅力を伝えていきましょう。

Z世代が入社したくないと考える企業の特徴

続いて、Z世代の特徴や動向を加味した上でZ世代が入社したくないと考える企業の特徴を紹介します。

次に挙げる特徴に該当する企業は、今の組織や体制の在り方を見直すことも検討していく必要があるでしょう。

社風や体質が古い

せっかく良いサービス・商品を提供していたり、福利厚生が充実していたとしても、企業の社風や組織の体質が古いと受け取られてしまった場合、応募を見送られてしまう可能性もあります。

しかし今の社風や体質に浸かっている現職社員にとっては、現状が古い社風・体質であることになかなか気づきにくいものです。また何となく古い社風・体質の企業だと分かっていても、「どこを改善すれば良いか分からない」と悩む採用担当者も少なくないでしょう。

- 年功序列

- 男性の育休取得への反対

- 残業をした方が偉いという風潮

- 接待や社内営業をしないと昇進できない

- 飲み会や旅行は絶対参加

- 電子化が進んでいない

社風・体質の変革は、採用担当者だけでは実行できません。

まずは代表や上層部に現状を伝え、外部のコンサルや比較的新しく入社した社員などから意見を募りましょう。

その上で、組織全体で現状を変えていく試みが必要です。

▶︎Z世代の採用にお困りの方は、ソニーや東京スポーツ新聞社など800社以上が利用する「PRO SCOUT 新卒」がおすすめ!

残業が多い・有休消化率が低い

前述の通り、Z世代はライフワークバランスを重視する世代です。

職場での残業の有無や有給消化率を気にする学生は多く、企業を選ぶ際の判断基準の1つになっています。「残業が多い企業」「有休消化率が低い企業」は学生から、敬遠されてしまうでしょう。

国としても働き方改革が進む昨今。

残業の有無や有休消化率は、中途採用への影響も大きくなってきています。

残業や有給に対してまだ具体的な取り組みに着手できていない企業は、「実労働時間の把握」や「休日労働した場合の代休の付与」から始めてみましょう。

業務内容が曖昧

ジョブ型雇用を実施する企業が増えていることからも分かる通り、Z世代の就職活動は“企業”よりも“職”が重視されるようになっています。そのような動向がある中で、募集要項に記載されている業務内容が曖昧な状態では、学生から見向きもされないでしょう。

“どのような業務に取り組むのか”について、明確に触れておくことは不可欠です。

さらに学生が自身の働くイメージを具体的に描けるよう、下記項目についてもインタビュー動画や企業の採用サイトなどを用いて多方面から情報発信をしていきましょう。

- 誰と働くのか

- どこで働くのか

- どのような環境で働くのか

- どのような成果が求められるのか

- どのようなキャリアプランが描けるのか

出社とリモートワークが選べない

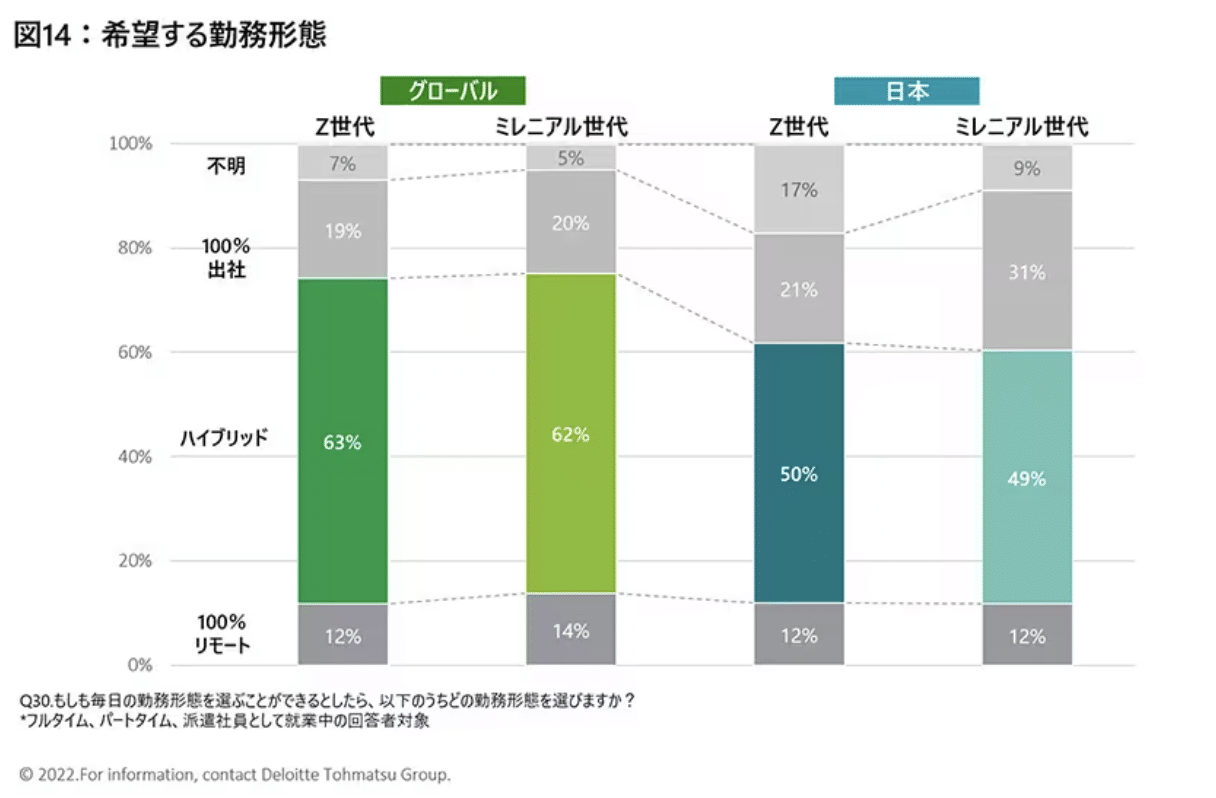

デロイトトーマツの調査によると、フルリモートワークまたは100%出社を希望するZ世代は少なく、「ハイブリッドワーク」と呼ばれる、出社とリモートワークを組み合わせた働き方が半数以上の支持を得ていることが分かりました。

フルリモートを嫌うのは意外ですが、背後には、異なる場所で働く従業員同士のコミュニケーションが難しいことや、職場での人間関係やコミュニケーションの減少がモチベーション低下につながる可能性があるという認識が存在していると考えられます。

Z世代を意識した採用戦略

Z世代に適した採用手法を、7つ紹介します。

SNS等動画コンテンツの活用

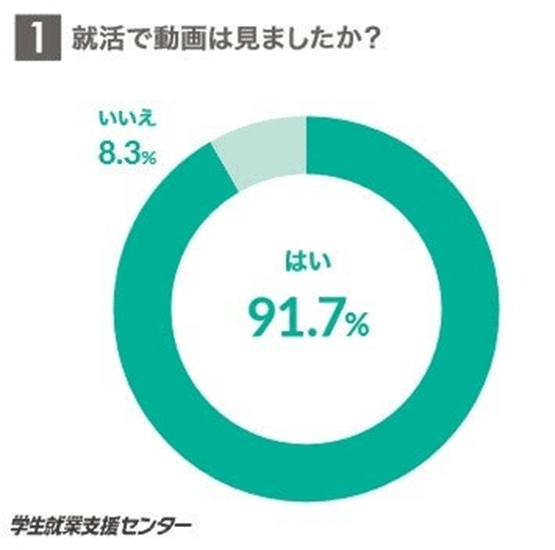

株式会社学生就業支援センターが、22卒〜24卒学生を対象に行った『就活における動画の利用状況調査』では、9割以上の学生が就職活動に動画を積極利用している実態が明らかになりました。

引用:株式会社学生就業支援センター『就活における動画の利用状況調査』

数あるコンテンツの中でも説明会動画を視聴した学生が多く、これは新型コロナウイルスによる影響によってオンライン採用活動を余儀なくされた企業側の動向も少なからず影響しているでしょう。

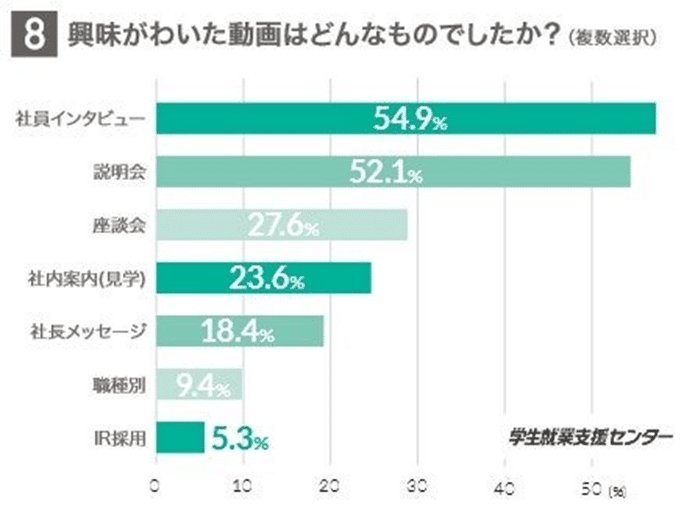

また学生に好評だった動画コンテンツは、社員インタビューであり、学生の応募動機形成の一助になっていると考えられます。

引用:株式会社学生就業支援センター『就活における動画の利用状況調査』

働く社員や職場の様子、1日の仕事の流れといったソフト情報を発信する際に動画を用いることで、文体・テキストべースの発信よりも学生の興味・関心を喚起できるでしょう。

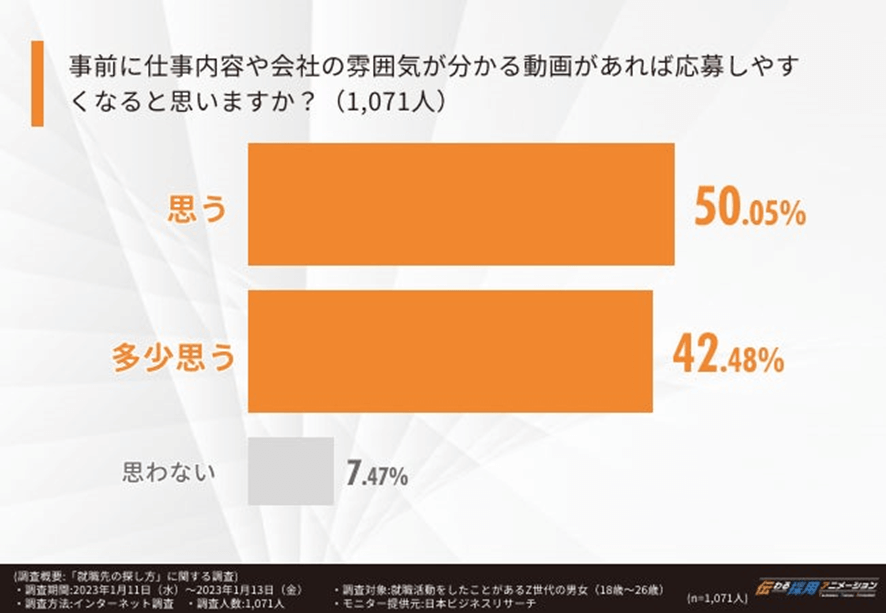

株式会社伝わるアニメーションが実施した『就職先の探し方についての調査』でも、約9割以上の学生が「会社の雰囲気がわかる動画があるとが応募しやすくなる」と回答しています。

引用:株式会社伝わるアニメーション『就職先の探し方についての調査』

日常的にYouTubeやTikTokをはじめとする動画サービスに触れているZ世代にとって、動画は親和性の高い情報収集ツールになっているようです。

企業のビジョンや価値観をわかりやすく発信する

Z世代は企業のパーパスや社会貢献、仕事の意義に共感する傾向があるため、企業は存在理由や社会・顧客への貢献を具体的なエピソードやデータで可視化し、採用サイトやSNSで社員のやりがいを発信することが重要です。

また、SDGsやESG、ダイバーシティ&インクルージョンへの具体的な取り組みを示すことで、彼らの共感と支持を得られる企業を目指せます。

誠実で透明性のあるコミュニケーション

Z世代はSNSや口コミに敏感で、飾り立てた情報より正直で透明性の高い情報を好みます。

そのため、若手社員が日々の業務や学びを発信するSNSアカウントの活用や、オンラインセミナーや座談会で学生や候補者からの質問に率直に答える場を設けることで、共感と信頼を得ることが重要です。

インターンシップや体験型プログラムを充実させる

Z世代は「実際の業務体験」や「職場の雰囲気」を重視するため、リアルな疑似体験ができるプログラムが人気です。

プロジェクト型インターンシップでは学生が課題解決に取り組み、社員がメンターとして伴走することで実務のやりがいや企業文化を伝えることができ、ジョブシャドウイングでは社員に密着して業務を観察し、職場の雰囲気や文化を感じてもらうことが可能です。

また、短期間で多くの社員と対話できるプログラムにより、学生がロールモデルを見つけやすい環境を提供できます。

多様なキャリアパスがあることを提示する

Z世代の中には「成長」や「スキルアップ」を重視する層もおり、長期勤続より自己実現を優先する傾向があります。

企業は研修や資格支援、ジョブローテーションに加え、社内副業や新規事業提案制度など挑戦の場を提供し魅力を高めることが重要です。

また、若手向けの早期育成プログラムやメンター制度、1on1ミーティングを通じて「若手でも成長し活躍できる環境」を訴求することも効果的です。

コミュニティやファンを育てるアプローチ

Z世代はコミュニティ指向が強く、SNSでの情報発信や共有に慣れているため、一方的な宣伝ではなく「ファンコミュニティ」をつくることも有効で、インターン参加者などを対象にSNSグループを形成し、定期的な交流イベントを通じて学生同士や若手社員とのつながりを促すことで、企業への関心を維持できます。

また、業界情報や自己分析の方法を発信するSNSアカウントを運営し、「採用活動」を超えた学びや共感の場を提供することで、学生との長期的な関係を構築できます。

ダイレクトリクルーティング

ダイレクトリクルーティングは、「逆求人」とも呼ばれ、学生に合わせたスカウトメールを送信し、細やかなコミュニケーションを築きながら入社意欲を高めて採用する手法です。

ナビ媒体とは異なり、自分から応募したわけではない学生と接することになるため、難易度は高いですが、ナビ媒体では出会えない学生と会えたり、自社の知名度に寄らない採用が可能になったりと昨今人気の採用手法です。

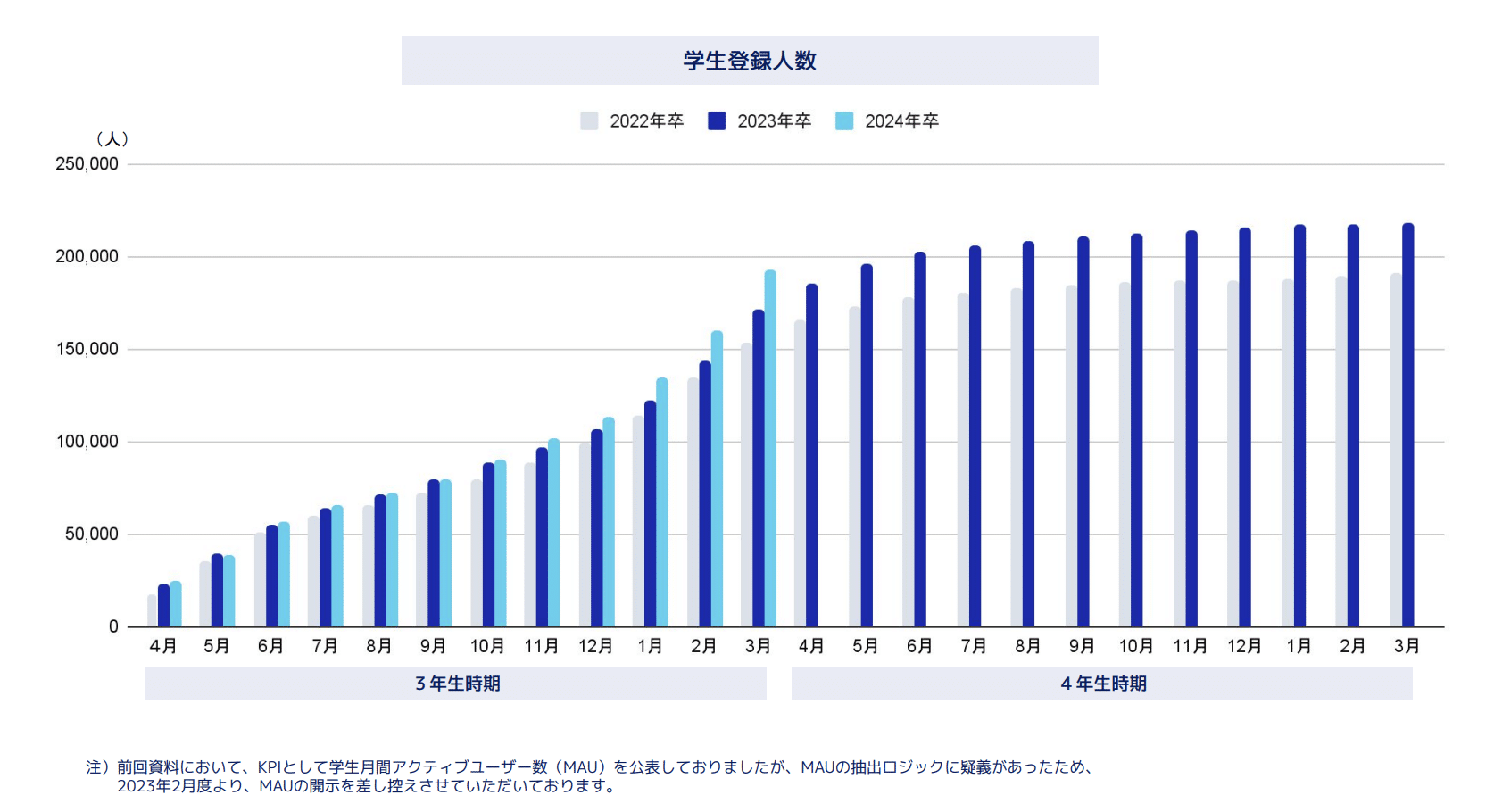

また、新卒採用向けダイレクトリクルーティングサービスである「OfferBox」の学生登録者は増え続け、2023年卒217,609人(前年同期比+14.2%)、2024年卒191,725人(前年同期比+11.8%) と拡大しています。

学生の2~3人がスカウトサービスを利用する今、ダイレクトリクルーティングを使わない手はないでしょう。

ターゲット学生の採用には、800社以上が導入した「PRO SCOUT 新卒」をご活用ください。

こちらからサービスの詳細をご覧いただけます。

Z世代の採用を成功させた事例を紹介

Z世代の採用に成功した企業の事例をご紹介します。

どのような施策が功を奏したのか、成功のポイントを詳しく解説していきますので、Z世代の採用に課題を感じている方はぜひ参考にしてください。

株式会社東洋

株式会社東洋では、これまで大手ナビ媒体や合同説明会を中心に採用活動を行ってきました。

しかし、母集団の形成が年々難しくなってきたことを受け、新たな採用手法としてダイレクトリクルーティングを導入しました。

スカウト文面にYouTube動画への導線を組み込むことにより、実際の事業の雰囲気を視覚的に伝え、興味を持ってもらいやすくなりました。

興味を持ってもらった学生に関しては、面談で話も盛り上がり、選考もとんとん拍子に進み、内定承諾につながったそうです。

人材紹介と比較すると、ダイレクトリクルーティングでは1人あたりの採用単価が20~30万円ほど低く抑えられる効果もありました。

参考:【株式会社東洋様】24卒2名内定承諾!ダイレクトリクルーティングでコストを抑えた採用を実現!

タイガー石油株式会社

大阪府を拠点にガソリンスタンド運営を中心とするタイガー石油株式会社は、「PRO SCOUT 新卒」の支援を活用し、4名の大卒新卒採用に成功しました。

同社はこれまで合同説明会を活用していましたが、合同説明会では以下のような課題がありました。

- 学生の関心度が低い(友人と気軽に参加するケースが多い)

- コストパフォーマンスが悪い(集客に苦戦)

- 現場訪問のハードルが高い(現場で魅力を伝えにくい)

この課題を解決するため、ダイレクトリクルーティングを本格導入しました。

スカウト業務は採用担当者にとって負担が大きいため、「PRO SCOUT 新卒」の支援を活用し、以下のメリットを得られました。

- 学生一人ひとりに最適化されたスカウト送信(興味を持たれやすい)

- 採用担当は「学生の惹きつけ」に集中(説明会や面談に注力)

- スカウト経由の採用者は成長ポテンシャルが高い

その結果、4名の大卒新卒採用に成功し、今後の事業成長を担う若手人材を確保できました。

参考:【タイガー石油株式会社様】PRO SCOUT新卒で4名採用決定!全社で掴んだ採用成功

Z世代の採用なら「新卒 PRO SCOUT」

採用支援「PRO SCOUT 新卒」は、パナソニックやラクスルなど大手企業を筆頭に、800社以上の支援実績があります。

「マンパワーが足りない」「媒体を上手く活用できていない」といったお悩みをお持ちでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

まとめ

Z世代をターゲットとした採用戦略では、企業の存在意義や価値観を明確にし、それを発信することが重要です。

彼らは社会的な取り組みや成長機会に共感し、リアルな体験を通じて自分の未来を具体的に描ける環境を求めているため、双方向性のあるコミュニケーションを重視し、オンラインセミナーや座談会、インターンシップなどを通じて企業の魅力をリアルに伝えることが求められます。

また、柔軟な働き方やスキルアップ、挑戦の場を提供することもZ世代にとって大きな魅力となり、採用は「学生を選ぶ」だけでなく「選ばれる企業になる」ことが不可欠です。

Z世代の価値観に寄り添い、共感と信頼を築くことが採用成功のカギとなるでしょう。

投稿者プロフィール

-

採用系コンサルタントとして企業の採用サポート・採用戦略構築・採用ノウハウの提供を行いながらライターとしても活動中。

得意分野は新卒採用とダイレクトリクルーティング。

最新の投稿