ダイレクトソーシングとは?ダイレクトリクルーティングとの違いやおすすめサービスを解説!

「ダイレクトソーシング」で採用しているという話を最近よく耳にするけど、「ダイレクトソーシングってそもそも何のことだろう?」「自社でも運用できるの?」そういった疑問を持つ人事の方もいるのではないでしょうか。

本記事ではダイレクトソーシングとダイレクトリクルーティングの違い、メリットやデメリット、初めてダイレクトソーシングを利用する企業向けにオススメのサービスを紹介しています。

目次

ダイレクトソーシングとは?

ダイレクトソーシングとは、ダイレクト=直接、ソーシング=調達という語源からもわかるように、採用したい人材を企業が直接探す採用手法のことを意味します。

言い換えると、エージェントのような第三者を介さずに候補者を探してくることです。ほぼ同義で使われているダイレクトリクルーティングは、ダイレクト=直接、リクルーティング=採用の2つの語源から成ります。

ダイレクトソーシングが人材をピックアップするまでのプロセスを意味するのに対して、ダイレクトリクルーティングはピックアップから採用に至るまでの全体のプロセスを指します。

しかし現状、ダイレクトソーシングとダイレクトリクルーティングを区別して使っている人はほとんどいないようです。日本ではダイレクトリクルーティングという言葉が一般的に使われています。(海外ではダイレクトソーシングが主流のようです。)

ダイレクトリクルーティングの多くがスカウトによる候補者アプローチであるため、ダイレクトスカウトと呼ぶ方もいらっしゃいますがこちらもほぼ同義です。ダイレクトリクルーティング(=ダイレクトソーシング)の具体的な内容に関しては【中途向け】サービス比較表あり!ダイレクトリクルーティングとは?を参照してください。

また、同じような意味の単語で、ソーシャルリクルーティングという言葉もあります。ソーシャルリクルーティングはBizReachやdodaダイレクトなどの採用専用のデータベースではなく、XやFacebook、LinkedInなどのSNSを使ってアプローチする手法を指します。

採用データベースについてはこちらの資料にまとめておりますので、是非ダウンロードしてご利用ください。

ダイレクトソーシングとダイレクトリクルーティングの違い

前述のダイレクトソーシングと同じような言葉として『ダイレクトリクルーティング』という名前を耳にしたことがある方も多いかと思います。

結論からいうと、この両者に大きな違いはありません。ただ、語源から厳密に両者の違いを考えると、以下の区分ができると言えるでしょう。

ダイレクトソーシング(Direct Sourcing)の『Sourcing』は、「獲得」「調達」などの意味があり、ダイレクトソーシングは企業にとって最も適切な条件に該当する候補者を「獲得」「調達」する行為そのものであると考えられます。

このことから、厳密にいうとダイレクトソーシングは採用プロセス内の「母集団形成フェーズ」の部分に当たる意味合いを持つ言葉なのです。

一方ダイレクトリクルーティング(Direct recruiting)の『recruiting』は、「募集」「集める」といった意味を持ち、採用領域においては企業の採用活動を指します。

つまりダイレクトリクルーティングは、母集団の形成から選考・面接・内定といった選考プロセスまでを含めた採用活動全体を指す言葉といえるでしょう。

関連記事:ダイレクトリクルーティングとは?新卒・中途向けサービスを紹介

◆ダイレクトリクルーティングの市場規模に関するデータ集を無料でもらう◆

ダイレクトソーシングのメリット

ここでは、採用活動にダイレクトソーシングを用いるメリットを紹介します。採用コストの削減

ダイレクトソーシングを運用する際は媒体の利用料がかかります。成果報酬型の媒体でない場合、たくさんの人数を採用できればコストを抑えることにつながるでしょう。

中には成果報酬型のダイレクトソーシング媒体もありますが、スカウトやオファーを送付する対象者を企業側が厳選した上でアプローチを行えます。

そのため、採用後のミスマッチや早期離職の防止に寄与することも期待でき、全体として見た時の採用コストを抑えられるでしょう。

求める人材とのマッチング

ダイレクトソーシングは希望勤務地・希望職種・経験などをもとに候補者を絞り込み、さらに各候補者のレジュメを見た上でスカウトやオファーを送付します。

このように、転職マーケットやデータベースから企業側が求める人材に近い候補者を探し出してアプローチを行う手法です。スカウトやオファー送付の時点でスクリーニングすることになるため、自社の求める人材だけがエントリーに至る仕組みと言い換えられます。

ここまでの理論に従えばミスマッチが生じるような人材が選考フェーズに乗ることはないため、求める人材とだけマッチングを実現できるでしょう。

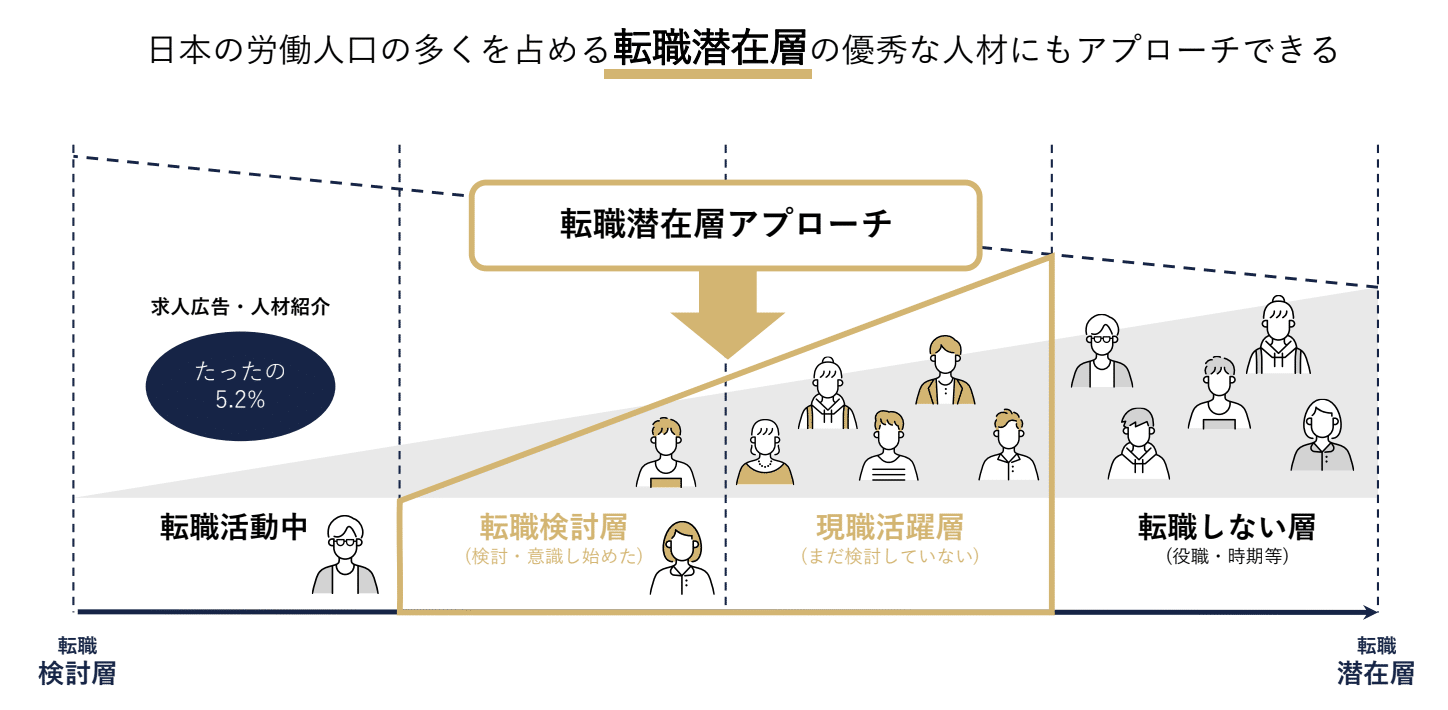

潜在層へのアプローチ

潜在層にアプローチできる点もダイレクトソーシングの利点と言えるでしょう。 ダイレクトソーシングは「良い求人があれば転職したい」「転職も頭の片隅にあるが、まだ本格的に考えているわけではない」という人材に対しても直接アプローチできます。

転職市場に登場していない人材に対して他の企業よりも早くアプローチできるため、採用競合がいない状態で選考を行えるのがメリットです。

ミスマッチ・早期離職の防止

ダイレクトソーシングは候補者へのアプローチ手段として、スカウトやオファーに「どのような点が自社にマッチするのか」「どんな経験が活かせるのか」などを明記します。

企業側がどのような点に惹かれたのか・どの強みを活かせるのかを精査した上でアプローチするため、大きなミスマッチが生まれることはほとんどないでしょう。 また、候補者もスカウトやオファーに記載されている想いに共感して応募に至ることが多いため、企業文化・価値観・経営理念が合わないといったことも事前に防止できます。

双方納得した上で採用・内定承諾に至るため、結果的に退職率や早期離職の軽減につながるでしょう。

採用力の強化

企業の能動的なアクションが求められるダイレクトソーシングでは、1つひとつのアクションに対して素早くPDCAを回していく姿勢が不可欠です。

課題の可視化や改善などの取り組みを繰り返していくうちに、独自のノウハウが蓄積されたり社内の協力体制が構築されたりと、自社の採用力の向上も期待できるでしょう。

関連記事:採用アウトソーシングで負担を軽減できる業務や利用するメリット

ダイレクトソーシングのデメリットは?

反対にダイレクトソーシングには、デメリットに感じる側面もあります。採用活動にダイレクトソーシングを用いることを検討している企業様は、次に紹介するデメリットについても理解しておきましょう。

採用業務の増加

ダイレクトソーシングでは候補者1人ひとりのレジュメを読み込み、適したスカウトやオファーを作成する必要があります。

特定の候補者に対して一斉に定型化したスカウトやオファーを送付することもできますが、不特定多数に送付されたスカウトやオファーは候補者からの反応が鈍くなるのが普通です。

また、スカウトやオファーの作り込みはもちろん、対象の選定や効果測定などダイレクトソーシングを運用する際はあらゆる業務が発生します。

そのためダイレクトソーシングを導入することで採用業務が増大し、他業務を逼迫する懸念もあるでしょう。

採用までに時間がかかる

採用力や運営者の力量によって成果が左右されやすいダイレクトソーシングは、軌道に乗るまで長い時間を要することもあります。

何度も試行錯誤を繰り返しながら、ノウハウを積み上げ成果を創出していく姿勢と覚悟が求められるでしょう。

大量採用には向かない

1人ひとりのレジュメを読み込みスカウトやオファーを作成するダイレクトソーシングは、採用目標人数が増えたら、その分だけスカウトやオファーの送付数も必然的に増やさなければなりません。

人事担当者の工数を考えると、大量採用にはあまり向かないといって良いでしょう。 ただし、自社の採用力を強化しダイレクトソーシングにおける採用確度を高めることができれば、従来よりも多くの人数を効果的に採用できる可能性があります。

採用のノウハウが必要

ダイレクトソーシングを運営するにあたり、ある程度のノウハウが必要になります。ただ単にスカウトやオファーを送付するだけでは期待する成果は得られません。

成果が見込めるような運営を実現するまでに時間がかかったり、ダイレクトソーシングをアウトソースしたりと、ノウハウがない故に新たなコストが発生する懸念もあります。

関連記事:ダイレクトリクルーティング(スカウト採用)とはどんな採用?

ダイレクトソーシングで採用できる人材の特徴

ダイレクトソーシングで採用できる人材は限定されていません。経験者や専門性の高い人材に的を絞ってアプローチすれば、一定の経験・スキルを持つ人材を採用できるでしょう。

また、最近では営業やIT職種など特定の業種に特化した媒体もあります。利用する媒体を変えるだけで求める職種の採用にこぎつけるケースも。

実際にVOLLECT社が採用ソーシングの運営を支援した企業様からは「特定の業種のみピンポイントで採用できた」「採用に苦戦していた専門職人材を採用できた」という声も寄せられています。

従来の採用手法と比較して幅広い層にアプローチ出来る一方で、欲しい人材をピンポイントで採用できる点もダイレクトソーシングの魅力と言えるでしょう。

◆最新版!ダイレクトリクルーティングサービス比較レポートを無料でもらう◆

ダイレクトソーシングで希望の人材を採用するためのポイント

ダイレクトソーシングをただ導入したからといって、必ず希望の人材を採用できるとは限りません。ここでは、ダイレクトソーシングを活用して、どのように自社の求める人材を採用するのかを解説します。

ターゲット設定を明確に

ダイレクトソーシングでは多くの場合、企業が様々な条件でフィルターをかけ、媒体がプールしている候補者の中から求める条件を満たした人材にスカウトを送付するといった流れです。

そのためターゲット設定が曖昧だったり本質からずれていると、例え100人にスカウトを送り、全員が応募してきたとしても、その中に自社の求める条件とマッチする人材はほとんどいないということになります。

例えるなら鯉を釣りたいと言いながらフナしか放流していない釣り堀に行き、そこで入れ食い状態になるようなものです。

企業から候補者にアプローチする手法であるからこそ、ターゲット設定が明確なものになっていないと成功は収められません。

自社に合うサービスを選ぶ

ダイレクトソーシングの媒体を選ぶ上では、自社とマッチするサービスを選ぶことも重要です。ダイレクトソーシングサービスには様々なものがありますが、それぞれ特徴や強み・弱みが異なります。

例えば料金が比較的高いものの、特定の業種に特化しない人材を10,000人以上抱えている媒体Aと、料金は比較的安く、エンジニアのみに特化しており登録者が100人程度の媒体Bがあったとしましょう。

ほとんどの企業では多少値が張っても媒体Aの汎用性が高く利用しやすいでしょうが、エンジニア不足の企業なら媒体Bを選ぶべきです。

このように、企業によって利用すべきダイレクトソーシングサービスは変わるため、自社の採用課題や不足している職種を把握した上で選ぶようにしましょう。

1人ひとりの候補者にオリジナルのメッセージを送る

ダイレクトリクルーティングの良いところは候補者1人ひとりに対して企業からアプローチができる点です。

そして、ダイレクトリクルーティングのサービスに登録する候補者もまた、これまでの自分の経歴やスキルを見て評価してもらいたいという人が少なくありません。

そのため、誰が見てもテンプレートだと分かるようなスカウト文言では、一発で見抜かれてスルーされてしまうでしょう。

理想は、経歴や自己PRから候補者のパーソナリティやポリシーを汲み取り、それがどのように自社にマッチすると思ったかを伝えることです。

現場となる部署に協力を仰ぐ

通常、採用活動自体は担当の部署や職員が主導で行うものですが、採用したい部署で実際に働いている社員が現状を最も把握していることは言うまでもありません。

どのようなポジションで、どのようなスキルを持っており、どのような仕事をしてもらう人が欲しいのか、その部署の社員から細かにヒアリングしておくことで、実際に採用してから「こんなはずじゃなかった」という事態を避けることができます。

また、当該部署の社員にも面接に参加してもらい、採用担当者は志望動機や条件面などの話、具体的な業務に関わる質問は当該部署の社員に任せるとスムーズに進行できるでしょう。

必ずPDCAを回し効果を検証する

ダイレクトソーシングによる採用を数こなしていくと、応募に至るパターンとそうでないパターンが分かれてくるはずです。

ある程度サンプル数が貯まってきたら、その両方のパターンの共通項を炙り出しましょう。 定期的にPDCAを回して効果を検証することで、効率的に採用を成功させられるようになるだけでなく、自社にノウハウとして蓄積していきます。

ダイレクトソーシングの評判

続いて、ダイレクトソーシングを導入した企業様・人事担当者様の声を紹介します。

新卒採用における評判

新卒採用においては、「周囲からの承認を求める」「タイパを意識する」Z世代との親和性が高いと好評を得ています。 周囲からの承認を求める点においては、企業が就活生の強み・経験を評価するダイレクトソーシングは、まさに適した手法と言えそうです。

また、タイパを意識するZ世代は自ら情報収集に努めるだけではなく、企業からのスカウトやオファーを活用し、効率的に自分に合った企業を探す傾向が見られます。

さらに個々の価値観や多様性を重視するZ世代に対しては、求人広告媒体のようにマス向けの訴求はあまり効果的ではありません。 パーソナライズされた訴求を求める傾向がある点も、ダイレクトソーシングの強みがマッチすると言えるでしょう。

中途採用における評判

中途採用においては潜在層にアプローチできる点を評価する声が多く聞かれました。競争が激化する中途採用においては従来の対象だけにアプローチを続けていても、求める人材の採用は難しいでしょう。

その点ダイレクトソーシングは、まだ転職活動に取り組む前の人材へのアプローチも可能にしてくれます。より幅広い人材に対して自社をアプローチすることで、母集団の数を担保していくことが可能。

また、企業の将来を担う人材を採用するためには、「ただ人員を増やす」だけではなく、自社のビジョンや理念に共感していることがきわめて重要です。 ダイレクトソーシングであれば応募者と1対1のコミュニケーションを図ることができるため、入社後のミスマッチを事前に防止できます。

結果的に長く活躍してくれる人材を採用につながりやすいと考えられるでしょう。 ダイレクトソーシングを導入・継続する企業が増えていることからも、多くの企業様・人事ご担当者様が従来の採用手法とは違う角度で質・数ともに充実した採用活動を実現できる点が評価されていると考えられます。

ダイレクトソーシングにかかる費用

ここでは、ダイレクトソーシングにかかる費用をご紹介します。

ダイレクトソーシングの料金体系と相場

ダイレクトソーシングの料金形態には「成功報酬型」と「定額型」の2種類があります。採用人数や採用ターゲットに応じ、適した料金形態を選択しましょう。

成功報酬型

成功報酬型は、採用成功人数に対して費用が加算されていく料金体系です。初期導入費やデータベース利用料に加え、内定承諾まで至った人数分の費用がかかります。

<成功報酬型の費用相場>

・新卒採用の費用相場:30~40万円 ・中途採用の費用相場:年収の15%~20%(エリアによって単価が決まる媒体もある) 【新卒採用】●5名の採用に成功した場合 ●初期導入費+データベース利用料:30万円新卒5名採用:150万円(5名×30万円/1人) 合計:180万円(1人あたりの採用単価:36万円) 【中途採用】●半年間で年収500万円の人材を3名採用できた場合● (成功報酬費:15%、データベース使用料:10万円/月で試算) 初期導入費:10万円データベース利用料(6ヶ月分):60万円(10万円/月) 中途5名採用:225万円(3名×75万円/1人) 合計:295万円(1人あたりの採用単価:98万円)定額型

定額は、利用期間に応じて費用が発生する料金体系です。中途採用向け媒体の場合、月額で使用できるケースが多いようです。契約期間を長くすると利用料が割引されることもあります。新卒採用向け媒体の場合、就活初期にあたるインターンシップ期から利用できるプランと就活が本格化する3月以降から利用できるプランなどがあります。

<定額型の費用相場>

【新卒採用】●OfferBox「早期型プラン」 ●利用料:82,5万円(採用上限人数3名)※4名以降の内定は、1人あたり38万円追加・3名の採用に至った場合:27,5万円/1人あたりの採用単価 ●dodaキャンパス ●利用料:60万円プラン(採用上限人数3名)90万円プラン(採用上限人数無制限) ・60万円プランで3名の採用に成功した場合:20万円/1人あたりの採用単価 ・90万円プランで10名の採用に成功した場合:9万円/1人あたりの採用単価 【中途採用】●ビズリーチ「スタンダードプラン」●利用料:6ヶ月掲載で85万円~、成功報酬:年収の15% ・年収500万円の人材1名の採用に至った場合:160万円/1人あたりの採用単価 ・年収500万円の人材3名の採用に至った場合:103万円/1人あたりの採用単価◆最新版!ダイレクトリクルーティングサービス比較レポートを無料でもらう◆

ダイレクトソーシングの成功事例

続いてVOLLECT社の「PRO SCOUT」が支援した、ダイレクトソーシングの成功事例を紹介します。実際の事例を参考にすることで、ダイレクトソーシング導入に向けたイメージを具体的に描くことができるでしょう。

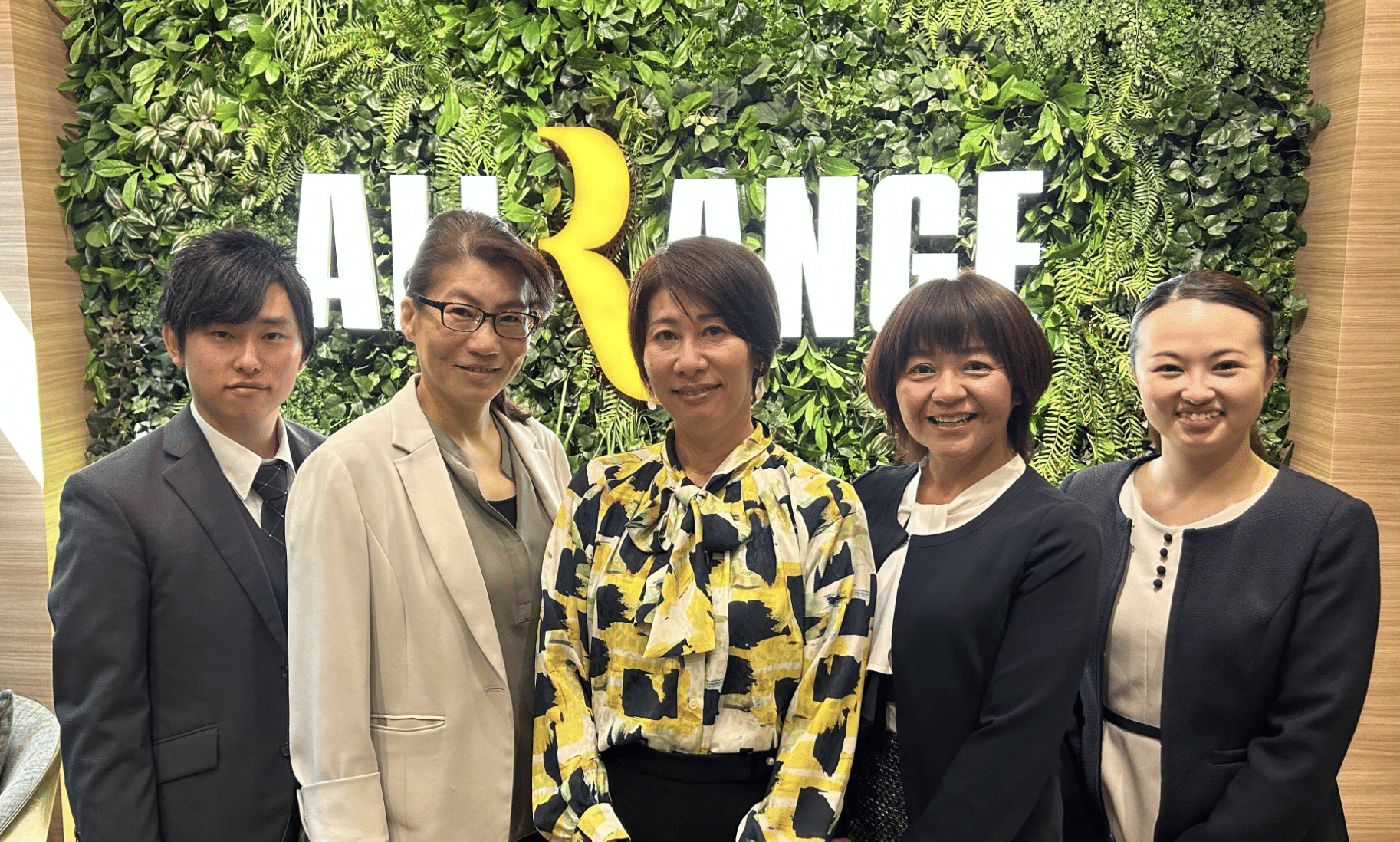

株式会社オーレンジ様

ソフトバンクやauブランドをはじめとした携帯電話販売ショップの運営事業を行っている株式会社オーレンジ様。

他にも、不動産や再生可能エネルギー事業、セルフエステなど幅広い事業を展開しています。同社では、大手求人広告媒体やナビサイトを利用した採用を実施していました。しかし、年々苦戦を強いられている状態に課題を感じていたとのこと。

これまでのように受け身ではなく、攻めの採用手法としてトレンドのダイレクトリクルーティングの実施に踏み切りました。

ダイレクトソーシングを導入した後の率直な感想として、『ダイレクトリクルーティングであれば、スカウト媒体に登録されているプロフィールを事前に見て、学生のことを深く知った上で面談ができるので、相互理解が深まりやすい』という声を頂きました。

また大手ナビ媒体と比べ学生の納得度が高い点も、導入の効果を感じる点だそう。PROSCOUTの導入もあり、結果的にスカウト型採用で4名の採用が決まった同社。TikTokやInstagramなどSNS運用に力を入れている株式会社オーレンジ様では、今後ダイレクトソーシングと掛け合わせた導線も期待できるでしょう。

市場の風潮や現状の採用課題からダイレクトソーシングの導入に踏み切っただけではなく、運営にあたりPRO SCOUTを導入した点も同社の成功ポイント。

内部で補填できてないリソースを外部に託すと共に、複数社のサービスを比較・検討し、自社にマッチするパートナーを選定したことも、満足する結果の要因になったと言えるでしょう。

グランバレイ株式会社様

~初めてのダイレクトリクルーティングを共に始動した事例~ITコンサルティングサービスを提供するグランバレイ株式会社様。

ITソフトウェアの営業経験をお持ちのキャリア採用を目標に人材紹介を活用して採用に取り組むも、紹介される候補者の質に課題を感じていました。 現状の課題に対し、採用したい人材要件を満たしている方の登録がどれくらいあるのか、データベースで把握したいという背景からダイレクトソーシングを開始。

自社でもダイレクトソーシングを運用できる採用力を持ちつつ、ダイレクトソーシング運営にあたってはPRO SCOUTを導入しました。 PRO SCOUTを導入した理由は、採用納期や事業スピードに合わせた採用計画のクリアに重点を置いていたからでした。

また手探りで始めた結果、無駄骨になるアクションが発生することを懸念し、ノウハウ共有や連携を深めることを期待して導入に至ったとのこと。 結果的にダイレクトソーシングでは、今までなかなか出会えていなかったターゲットに会い、採用成果にも直結する結果となりました。

ダイレクトソーシングに取り組んだことで「どんな部分を訴求することが勝ちパターンにつながるのかを精査できた」点も大きな成果だったと言います。 ダイレクトリクルーティングで得られた訴求軸や自社の勝ちパターンを人材紹介サービスなど他のチャネルにも生かしていくことができれば、更なる採用力向上も期待できるでしょう。

ダイレクトソーシングならPRO SCOUTにお任せください

株式会社VOLLECTが運営する「PRO SCOUT」では、800社以上の実績をもとにダイレクトリクルーティングを中心とした採用ご支援が可能です。

エンジニア採用案件には元エンジニアが担当するなど、各領域のプロフェッショナルが業界のトレンドを把握しながら他社事例をもとに採用をご支援します。

ISMS認証を取得し、セキュリティ面も安心。人事の手が足りない、スカウト業務をアウトソースしたいなどのご希望がありましたら、ぜひ下記より詳細をご覧ください。

初めてダイレクトソーシングを導入する企業におすすめのサービス

大企業におすすめのサービス

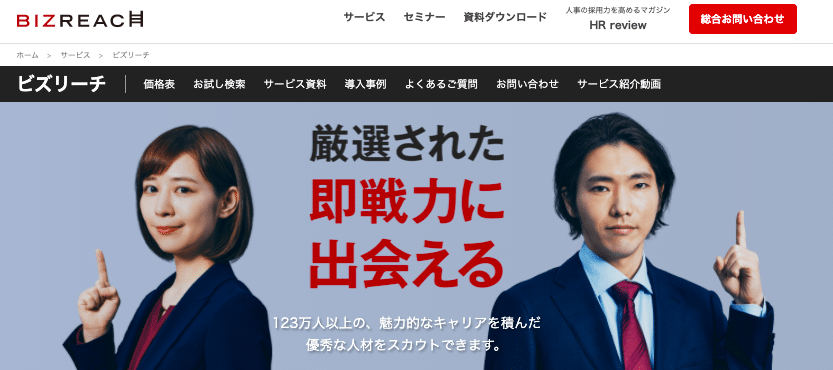

BIZREACH(株式会社ビズリーチ)

ハイクラス層の登録が多いビスリーチは、優秀な人材を採用したい企業にまずおすすめしたいサービスです。登録者は115万人を超えており、導入企業も累計14,300社以上と実績はトップクラス。

導入企業が多い分、ビズリーチを導入する企業にとっては競合が多いといえます。採用ブランド力の高い大企業であれば、多くのスカウトメールを受信する優秀な候補者からの目に留まりやすく、効果を出しやすいサービスでしょう。

ベンチャー企業におすすめのサービス

Wantedly(Wantedly株式会社)

2010年創業のベンチャー企業が運営するWantedly。「給料」や「労働条件」を記載することが禁止されているため、ビジョンやミッションに共感してもらいたい企業や、中小企業、ベンチャー企業に向いています。

記事作成の機能があり、採用ブランディングに使うことも可能です。手間がかかる分、料金も比較的安価で、その点も規模の大きくない会社には魅力的です。

外国人採用におすすめのサービス

Linkedin(Linkedin Japan)

世界規模で利用されるビジネスSNSのLinkedin。グローバルなビジネスネットワークのため、日本だけでなく世界中の候補者を検索することができます。

他のツールではあまり見られないハイレイヤーな方々にスカウトを送ることも可能です。しかし、転職意欲があまり無い方もおりますのでその点は注意が必要です。

まとめ

ダイレクトソーシングの基本情報について、理解していただけましたでしょうか。 「ダイレクトリクルーティングサービス徹底比較レポート」には、こちらの記事に載せていないサービスも含めて、おすすめのサービスをランキング形式で紹介しております。 スカウト通数単価などを含めた比較表も掲載しておりますので、興味がある方はお気軽にダウンロードしてください。投稿者プロフィール

- 株式会社VOLLECT CEO

- 「ダイレクトリクルーティングの教科書」著者。日経トレンディや東洋経済への寄稿も果たす。新卒でパーソルキャリア株式会社にてクライアントに対して採用コンサルティングに従事。その後、外資系コンサル企業の採用支援をする中でダイレクトリクルーティングの魅力に気づき株式会社VOLLECTを創業。スカウト採用支援実績は800社超。

最新の投稿

中途採用事例2025.10.17【株式会社ネットスターズ様】有効パイプラインが「ほぼ倍」に!難関PMポジションの採用決定

中途採用事例2025.10.17【株式会社ネットスターズ様】有効パイプラインが「ほぼ倍」に!難関PMポジションの採用決定

採用2025.10.02採用ピッチ資料制作代行11選!メリットや活用場面も紹介!

採用2025.10.02採用ピッチ資料制作代行11選!メリットや活用場面も紹介!  採用・人事向けコラム2025.09.25【すぐ使えるテンプレート付】採用ペルソナとは?ペルソナの作り方と失敗しないコツを解説

採用・人事向けコラム2025.09.25【すぐ使えるテンプレート付】採用ペルソナとは?ペルソナの作り方と失敗しないコツを解説